![]()

|

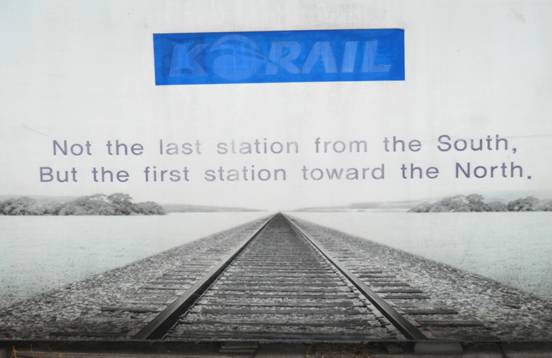

1.教材「北へ向かう最初の駅」 |

3.教材の活用例 |

|

|

この看板は、韓国と北朝鮮の間(民間人統制区域内)に位置する駅である。 また、連結はしているが、現在使用されてはいない。 以上のことを踏まえ、この看板に書かれている言葉の意味について考えさせる。 そうすることによって、軍事境界線で分かれているという事実事象の理解に加え 感情から、韓国側の考え方の一面(南北統一、大陸と韓国を結ぶ)を理解することができる。 短くインパクトのある言葉から、事実と考え方をくみ取ることができる教材であると考える。 |

|

2.北へ向かう最初の駅ってなに? |

4.私の見たこと,感じたこと |

|

この看板には以下のように書かれている。 「南からの最後の駅ではなく、北へ向かう最初の駅である。」 これは「都羅山駅」という民間人統制区域内にある駅である。 2003年に、軍事境界線において線路が連結されており、2007年ごろ定期貨物列車が走っていたが、現在は使用されていない。 現在、都羅山駅は看板に書かれている通り、「南側の最後の駅ではなく、北側へ行く最初の駅」として位置付けられており、大陸へ向う出発点として再び意味づけられるように、という願いが込められている場所である。 |

私はこの看板を最初に見た時、シンプルな言葉で都羅山駅の存在を表現していると感じた。 今現在は、列車の運行もなく事実上南からの最後の駅になっているが、将来的に列車運行、南北統一により、北へ向かう最初の駅になるであろう、というような想いが伝わってくる。 また、想いだけでなく、「本当に分断されているのだ」と事実を痛感させられた。 |

|

1.教材「世界の鉄道地図」 |

3.教材の活用例 |

|

|

視覚で世界の鉄道ネットワークがどのようになっているのかを理解できる。 大陸横断鉄道と朝鮮半島がつながっていないことから 都羅山駅を境に北朝鮮側との列車が運行されておらずつながっていないということが分かる。 また、シベリア横断鉄道(TSR)、中国横断鉄道(TCR)と韓半島縦断鉄道(TKR)を連結して大陸の端から端を結ぶネットワークを作ろうという韓国政府の考えを学ぶことへもつながる。 韓国と北朝鮮の問題に限らず、世界の交通ネットワークを学ぶ際にも活用できる。 |

|

2.世界の鉄道地図ってどんなもの? |

4.私の見たこと,感じたこと |

|

この地図は、都羅山駅にあったものである。 赤とオレンジの大陸を横断している鉄道を基準に世界各国への鉄道網が地図に描かれている。 地図からも分かるように赤とオレンジの鉄道は中国やシベリアからヨーロッパまでをつないでいるが、北朝鮮より先は色が薄く表記されている。 これは、朝鮮半島と大陸を結ぶ鉄道が動いていないことを示している。 |

まず、一目みてここまで鉄道によって世界がつながっているということに驚いた。 日本から海外へ出るには飛行機が主な手段として広がっているため、大陸では鉄道だけでも世界中どこでもつながっているということを視覚的に知る事が出来た。 さらに、この地図を見ることで、韓国が列車を北朝鮮に運行し大陸と鉄道をつなげたいという考えに対する理解を深めることができた。 |

|

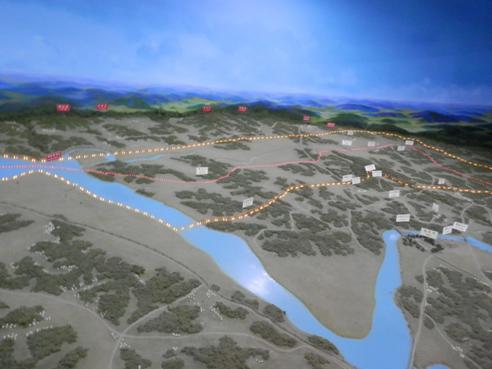

1.教材「軍事境界線と非武装地帯」 |

3.教材の活用例 |

|

|

実際に軍事境界線と、非武装地帯がどのようにひかれているのかを視覚的に理解することができる。 軍事境界線がまっすぐでないのはなぜか。 軍事境界線の周りの黄色いラインは何を示しているのだろう。 非武装地帯はどのような状況なのだろう。 この図から以上のような疑問を出せるため、疑問を解決しながら軍事境界線と非武装地帯について学ぶことができる。 また、補助資料は軍事境界線がより分かりやすいよう提示した。 |

|

2.軍事境界線と非武装地帯ってなに? |

4.私の見たこと,感じたこと |

|

軍事境界線は、朝鮮戦争の休戦ラインであり、韓国と北朝鮮を分ける境界線である。 北緯38度線付近に引かれていることから、日本では38度線と呼ばれるが実際は写真の赤線や、補助資料でも分かるようにまっすぐではない。理由は、朝鮮戦争が膠着状態のまま休戦に至ったため互いに攻め入っていた場所でラインがひかれている。 非武装地帯は、南北に幅2キロメートルずつ(計4キロメートル、約3億坪)ある。(写真の黄色線)わずかの地域を除いて一面に地雷が敷設されており、50年人が入ることがなかったので、実体としては野生生物保護区のような状態になっている。 |

今まで補助資料のような軍事境界線の形を多く目にしてきたため、実際どのようになっているのかは知らなかった。 しかし、この模型によって、実際の軍事境界線の形、非武装地帯の範囲を知ることができた。 また軍事境界線が38度線まっすぐでない理由と合わせて見ることで、より理解が深まったように感じた。 |

戻る