研究内容

研究内容

我々人類は、現在数多くの深刻な問題に直面し、これらをうまく克服してゆけるかどうかが存続時間を決定づけてしまうような時期に達しています。これらの問題、とりわけ環境問題については、我々の祖先がその進化の過程で身に付けてきた能力、”ヒト”が本来持っている能力、つまり群集や生態系の中で辛うじて生き永らえているただの一つの種としての能力を失ってしまった、いや忘れてしまっていることが原因ではないでしょうか?

これを確実かつ早急に取り戻すためには、我々よりも遥かに長い歴史を持ち、”したたかに”生き抜いてきた精鋭たちに訊ねる以外の良策はありません。酸素がない、無茶苦茶寒い、強酸性、エサが乏しい、住み心地も最悪、周りには自分を追い出したり引きずり下ろしたがってるヤツばっか!! そんな極限環境でも”どっこい生きている”運命共同体”の尊敬すべき素晴らしい仲間達にどうすればいいか意見を仰ぐのです。そのためには、彼等の”声”を聞く確かな耳を研ぎすまさなければなりません。

私の研究は、一見、ただの(いえいえ、周りから見ればスゴクお金のかかる?)趣味・コレクションの範疇に押し込められるべき今どき優雅な仕事に見えるかもしれませんが、この”したたか者の声”を拝聴する耳を取り戻し、その声を我々人間の様々な生活に活かすことであると確信しています。

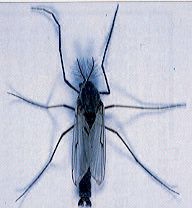

ユスリカの分類、系統進化

累代飼育で得られる令期の揃った幼虫材料を用い、同一条件下で乾燥・塩分・pH・酸素欠乏等に対する耐性を種間で比較し、耐性を支える生態・形態・生理・生化学的特性を明らかにする。

ユスリカの棲息と水質浄化

極度に富栄養化が進行した実験環境を作り、そこにユスリカの若令幼虫を収容し、経日的に水質・底質を調べ、成熟幼虫になるまでの浄化能力を、大発生する種間で比較する。将来的には、生下水を低コストで効率良く浄化する過程で副産物として生きたアカムシを生産できるシステムを考案する。

ナメクジウオの個体群形成と遺伝的多様性維持メカニズム

本州各地の日本海・太平洋流入河川において、イワナ4亜種(アメマス、ニッコウイワナ、ヤマトイワナ、ゴギ)の天然個体を釣獲によって採集し、ミミズへのアタック回数・アタック時の川床型などの摂餌生態的特性、色彩・斑紋などの形態的特性、肥満度・肝比重量などの生理的特性、個体間・個体群間の遺伝的関係を調べることにより、祖先型の分布拡大経路と亜種分化、さらにこれらに影響を及ぼしてきた地形的要因との関わりを明らかにする。

マラウイ湖産シクリッドの臀鰭卵形斑紋と口内保育行動の進化

熱帯魚店から入手可能なできる限り多種のマラウイ湖産シクリッドについて、成熟♂個体の臀鰭の卵形斑紋の形状を比較し、その個体のペアリング行動をビデオ撮影して詳細に解析するとともに、mtDNA等の遺伝子を調べて種間の系統関係を明らかにすることにより、口内保育という巧妙な繁殖行動を長い進化の過程でどのように獲得してきたのかを明らかにする。