研究内容

研究内容

二枚貝漁場内の動物群集

カキ筏

広島湾では、1950年代からマガキの筏垂下式養殖がおこなわれ、約1万台のカキ筏が設置されている。筏から垂下されたマガキの付着基盤であるホタテガイの貝殻には、多くの無脊椎動物や海藻が付着し、さらにこれらを餌生物とする魚類がひとつの群集を形成している。近年、マガキ種苗が魚類によって食害を受けていることが懸念されおり、魚類の捕食が餌生物の付着状況におよぼす影響をケージを用いた野外実験によって調査している。

カキ筏での作業風景 ケージを用いた食害対策実験

アサリ養殖干潟

広島湾や備後灘でおこなわれているアサリ漁業は、2000年代以降漁獲が減少しており、資源回復に向けた対策が望まれている。 近年の広島県内のアサリ漁業は、他地域からのアサリ種苗を漁場内に移植放流し、成長後に収穫する方法が主流である。アサリ種苗の移植に際しては、ツメタガイ、クロダイ、ナルトビエイなどの食害対策が必要となる。これまで、東広島市安芸津干潟や広島市太田川放水路干潟において被覆網の効果を野外実験によって調査している。

アサリ種苗放流風景 殻形の異なるアサリ 被覆網による食害生物対策

(左:広島産、右:放流種苗)

河口域人工干潟

広島市の太田川放水路では、緊急避難用道路の拡張による河岸改変の代替として人工干潟が造成されており、汽水域の二枚貝類をはじめとする底生動物や魚類などの生物群集に与える干潟造成の影響を調査している。

新たに造成された人工干潟 マハゼを対象とした釣り採集

曵き網による稚魚採集 採集されたキチヌ

ナメクジウオの個体群動態

潮下帯個体群

ナメクジウオは、1960年代以降全国的に激減したとされており、水産庁により絶滅危急種に指定されている。当研究室では1990年代より広島大学練習船豊潮丸を利用してナメクジウオを調査しており、 瀬戸内海では、西の周防灘から東の紀伊水道まで各地で現在も潮下帯個体群が維持されていることがわかってきた。とくに体長コホート解析から年齢群組成の時空間的な相違などに着目して調査している。

豊潮丸船上の調査風景 体サイズの異なるナメクジウオ

(下から0+歳、1+歳、2+歳、3+歳と推定)

潮間帯個体群

広島県竹原市のハチ干潟は、全国的にみても数少ない潮間帯でナメクジウオが出現する干潟である。潮下帯個体群との時空間的変化の相違などに着目して調査している。

ハチ干潟 調査風景

釣り餌虫の生物学

多毛類アカムシの行動生態

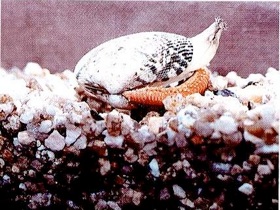

アサリを捕食するアカムシの行動生態について、行動観察やエネルギー収支の測定などの室内実験によって明らかにしている。

成長すると体長1m近くになるアカムシ アカムシの捕食行動

(詳細な説明はクリック)