|

オランダ・ルネサンスと広島城下町 |

||

|---|---|---|

|

サンクトペテルブルクを訪れた際に、なんとなく広島の都市景観と似ているのはなぜだろうと思ってから、いろいろと調べた見た。するとそこに16世紀オランダの存在が浮かび上がってきた。大航海時代に一時期を画したオランダは、優れた航海術と埋め立て方式の都市計画技術を携えて、世界に海辺都市の考え方を伝播させていたようである。 (挿図であり、ここでは出典は省略しています) |

||

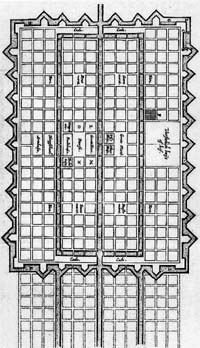

| シモン・ステヴィンの理想都市計画案(構想1590頃、死後、息子による作画、出版) | アムステルダムの都市図(1544) | アントワープの都市図(1557):拡張部分 |

|

|

|

|

16世紀後期のオランダ、正確にはベルギーを含む当時のネーデルランドは、北方ルネサンスの文化を開花させたことで知られるが、それと同時に独特の水辺の都市計画技術を発展させた。そこに ブルージュ出身のシモン・ステヴィン(Simon Stevin, 1548-1620)という数学者が現れたが、彼が残した理想都市図なるものがある。それはヨーロッパでもあまり知られていなかったことになっており、影響は少なかったとされる。しかし、それは私の目からすれば見過ごすことのできないものである。

その特徴は、 1.碁盤目の街区計画 イタリア・ルネサンスの理想都市は、まずは集中式プラン、つまり中心を持ち、放射状に街路が広がり、円環状(多角形も含む)の城塞で囲まれるというものである。ただし、機能性の観点から、街区は格子状になる場合も多い。ステヴィンはグリッドをよしとし、かつ市街地の拡張の際にはそのままグリッドを城塞の外に延長することをよしとしている。円環状に閉じる閉鎖系のシステムとはせず、開放系とする 発想法は画期的。 2.水路網 市街地中心部へ、平行に数本の水路を引き込む。16世紀ネーデルランドはスペインの支配に苦しめられ、経済の中心がブルージュからアントワープ、そしてアムステルダムへと移る。ブルージュに見られる水路網を持った市街地は、アントワープでは明快な計画性をもって港を含む街区拡張を行う。そこには3本の水路が平行に走る街区が出現した。 また、河岸のある水路軸と、家屋が面するだけの街路軸を分けて組み合わせることを知っており、都市活動の実態が理解しやすい。 3.水路を中心軸とする対称形の都市形態 アムステルダムは中世の川を挟む海辺都市が発展し、多数の水路がタマネギ状に重なる市街地を形づくる。ステヴィンはそのような現実を背景に理想都市案を作成したようである。 4.都市の中心部には自治共同体の中心をなす市庁舎+教会堂、商業中心である市場広場が並び立ち、領主宮殿は都市の隅に配するという構図。 |

||

|

南へ海に続く部分 |

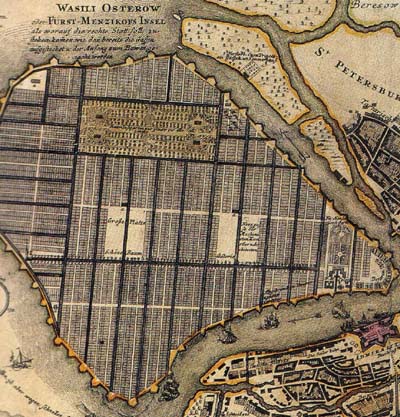

バタヴィア都市計画(1619建設) | サンクト・ペテルブルク都市計画図(1723) ワシリ島の市街地部分 |

|

|

|

|

|

興味深いのは、その都市計画の原理が、毛利輝元のもとに1589年の築城に続いて建設された広島城下町計画に、ある類似部分があることである。そこでは北半分に本丸等の武家屋敷地区、外堀以南の南半分に町人地を含む一般市街地が築かれ、60間四方の正方形グリッドがもとになった。そして中心軸は海から続く水路が置かれ、その他に数本の平行する水路が引かれた。海側へは埋め立てすれば拡張可能である。 ステヴィンはオランダ東インド会社の設立とともに建設された東アジアの拠点バタヴィア(今のジャカルタ)の都市計画に関与していたと言われる。そこには、水路を中心軸とする対称形の都市形態と矩形の街区が見出される。 時代が下って、1703年に建設が始まるサンクト・ペテルブルクにはオランダの都市計画の影響があったとされる。確かに、1723年の都市計画図のワシリ島の中州部分は、長方形グリッドが白い道路網と黒い水路網で色分けされていて、オランダ流の海辺都市の計画方法に則っている。

|

||

| 関連事項 | ||

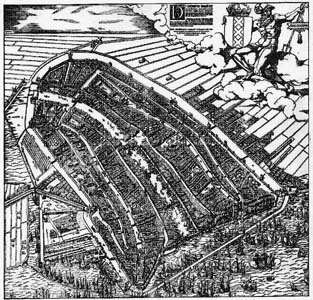

| ウイレムシュタッド (16世紀初期の図) | 1660年頃のニューヨーク | |

|

|

|

| 16世紀オランダは活気にあふれ、新都市を建設している。1583年以降城塞化されたウィレムイシュタッド(Willemstadt: これはオランダ人がベネズエラ沖に建設し、世界遺産となっている都市と同名だが、ここではオランダ国内の新都市)の都市形態は、コンパクトでわかりやすい。ここでは教会堂を中心に、見事な7角形の対称形プランをなす。中心軸は道路であるが、港に水路状の引き込みをつくり、また裏手に2本の水路を引き込んでいる。その基本的な構図は、大規模にすれば、広島城下町計画に共通するものがあるととしてよいだろう。広島では核は本丸、つまり領主の館になる。 | ニューヨークはまずはオランダ人によってニュー・アムステルダムとして築かれた。マンハッタン島南端に砦とともに築かれた町の中心軸は、やはり海から入り込んだ水路であり、バタヴィアと同じ構図だった。 | |