超臨界流体の金属−非金属転移

|

よく知られているように、沸点は圧力を加えると次第に上昇していくが、ある圧力(臨界圧力)以上になるともはや液体から気体への1次相転移が起こらなくなり、液相と気相の区別がつかない超臨界流体と呼ばれる状態が出現する(この境界点を臨界点という)。このことは、温度と圧力をうまくコントロールすれば、臨界点を迂回することにより、融点近傍の液体から希薄な気体まで密度を連続的にしかも3桁以上も大きく減少させることが可能であることを意味する。液体は原子レベルでみると決して一様に膨張することはないが、平均として考えれば、この体積膨張の過程で原子分子間距離を10倍以上も拡げることができる。 このような大きな体積膨張が起きるとき、流体の構造と電子状態にどのような変化が生じるかを調べることは、物性物理学の立場からみて非常に興味深い。とくに、半導体的な流体あるいは金属流体の場合には、体積膨張に伴い物性が大きく変化する。実際、融点直上で半導体として振舞う流体Se(セレン)は、超臨界領域において半導体−金属−絶縁体転移をおこす。また、Rb(ルビジウム)、Cs(セシウム)等のアルカリ金属流体および2価の金属流体であるHg(水銀)は、臨界点近傍で金属−非金属転移をおこす。さらに興味深いことに、これらの流体は熱力学的性質においても非常に特異な振舞いを示し、例えば、密度−温度平面上にプロットした気液共存曲線の形は大きく歪み、通常の流体でみられる対応状態の法則や直線径の法則が成り立たないこと、あるいは臨界指数に異常な振舞いが見られること等、興味深い事実が明らかになっている。このように、半導体・金属流体は通常の流体とはひと味違った面白さがあり、今後のさらなる研究の発展が大いに期待される。 |

|

|

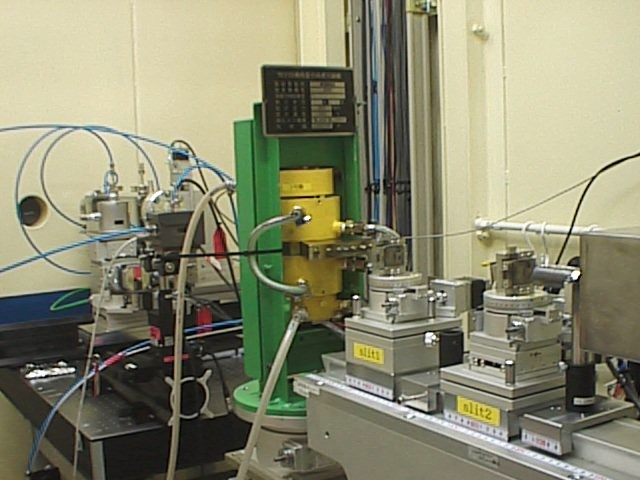

| SPring-8 | X線回折実験装置(SPring-8) |

|

|

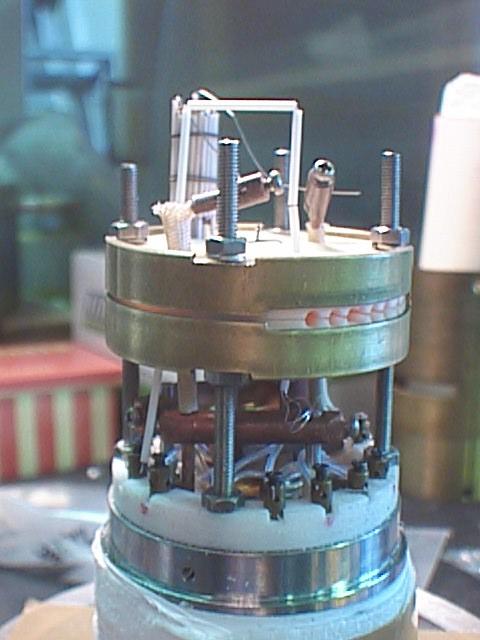

| 高圧容器内部 | サファイアセル |

液体−液体相転移

|

低温高圧下の非晶質氷に高密度相と低密度相が見つかり[1]、低温高圧下の過冷却水は低密度相から高密度相へ1次相転移することが予想されている。コンピューターシミュレーションや過冷却温度領域を広げたマイクロ水などの実験により、1次相転移が確かめられつつある。また液体リンの高圧相[2]においても1次相転移が見出されている。 [1]O. Mishima, L. D. Calvert, and E. Whalley, Nature 314, 76 (1985) DOI [2]Yoshinori Katayama, Takeshi Mizutani, Wataru Utsumi, Osamu Shimomura, Masaaki Yamakata & Ken-ichi Funakoshi Nature 403, 170(2000) DOI |