音楽を聴くのは好き。

この点は、このブログでちょいちょい暴露してきたので、それなりに浸透していることを期待するが、演奏はしない。

今日は、なぜ、そしていかにして音楽を断念したか、白状しようかと思う。今までひた隠しにしてきた、心の闇の最も深い部分の話だから、涙して読むように。

私が音楽家への道をあきらめたのは、小学校2年生だったと思う。3年生だったかもなぁ。まだ、音楽をなめていた青二才の頃。音楽の恐ろしさを知る前……

我が小学校では毎年、文化祭的なものがあって、その年の文化祭では学年全体で歌を披露することになった、と先生から突然の通達があった。

先生に言われちゃったものは仕方がない。早速我が学年は準備に取り掛かったのだが、そのためには指揮者なる、全体を統率する存在が必要ならしい。

その当時の私は、指揮者の仕事がなんであるか全く知らなかったが、先生によると、棒を振り回すだけの簡単な仕事らしいことが判明したため、「それくらいならできない奴などいるはずもない」と痛恨の判断ミスを犯した私は元気よく手をあげ、

「先生。その指揮者とやら、私がやって新ぜよう」

と立候補した。

これが間違いだった。

とは言え、披露する曲が何だったか忘れたのだが、それは二拍子で、棒を下に振り下ろし、同じスピードで振り上げる。振りあがったら、同じスピードで振り下げる。これだけの動作を、ただただ曲が終わるまで続けるだけが私の仕事だった。楽勝。サルのおもちゃでもできるわい。

で、こんな楽な仕事はやはり、しくじりようなんてなく、全学年通しで行った数回の練習でも、なんら問題なく済ませることができた。

今思えば、ここで失敗しておけばよかった。「間違える余地さえ見あたらない」という完全になめきったマインドセットで臨んだ本番だった。

会場を眺めると、いつもとは違い、他の学年の生徒と先生が我々学年のパフォーマンスを注視しておる。

40年も前のことだから、コロナなどない。ここ数年叶わなかった学校も多いことだと思うが、その時は違っていた。つまり、ご父兄も結構大勢、会場に詰めかけていて、固唾をのんで待っている。

私はその雰囲気にみるみる飲み込まれ、あっという間に流されていった。

「落ち着かないとやばいぞー」なんて思う余裕さえなく、ボートっした意識で棒を振り始めた私。それに合わせて始まる演奏。

ここまではよかった。

しかし、緊張でまっきった私は、いつもより早めに腕を上下運動させていた。いや、正確に言うと、高速で勢いよく腕を振っていた。自分でも、「俺の上でってこんなに早く動くんだぁ!?」と感動を覚えるほどのスピード。

腕の動きは音速を遥か超えていた。ボールをもたせていたら、佐々木朗希さんより速い球が投げられるくらい、腕がよく振れていた。

思えば、早く演奏を終わらしたかった心理が、体の動きにあらわれたのかもしれない。こうして私は公衆の面前で、サルのおもちゃ以下に成り下がった。

私は気楽だった。だって、腕を振り下げ、振り上げるだけだから。歌うほうはそうではなかった。だって、腕の振りに合わせて、高速で歌わないといけないから。

それでもみんな私の手のふりに必死にくらいついていて、その様、まさに早口言葉。心持ち、いつもより高めの声になっていた。

演奏が終わった後、会場には、「すごいパフォーマンスだった」「合唱と早口言葉のコラボレーション」「新たな音楽を垣間見た瞬間」的な異様な雰囲気が立ち込め、一瞬シーンとした後、割れんばかりの拍手が沸き上がった。

私はその拍手には満足できなかった。私たちが見せたかったものは、あれではなかったから。見せたかったのは、もっと、こう、普通の小学二年生らしい健全な演奏で、LP版のレコードをEPの回転数でかけたような、正気を失った、壊れた楽隊の演奏でもなければ、新しい音楽の時代の幕開けを表現したかったわけでも全然なかった。

演奏終了後、他の生徒の誰からも文句は言われなかった。たぶん小学二年生は、もやもやとした違和感を覚えることができても、「指揮者、テンポがちゃうじゃろうが! しっかりせんかい」と、その違和感の正体を突き止める感覚も、言葉も持ち合わせていなかったのがその理由だと思う。

誰からも指摘されなかったものの、私は責任をずしりと感じていた。死刑レベルの間違いを犯したことは、誰よりもよくわかっていた(今でも覚えてるくらいだし)。

「どうやってお詫びしよう」なんて、一ミリも思わなかったけど、「音楽に携わるのは、金輪際よしておこう。あそこには魔物がいる」と心に誓った瞬間だった。

それ以来、私は公の場所で音楽を表現したことはない。きっと未来永劫、私の高速二拍子が披露される機会はないと思う。

アディオス

Toshihiro Yamada in IGS of Hiroshima University Home Page

広島大学 総合科学部 IGS 保全生態学研究室 山田俊弘

イエイ イエイ と思えるじんせいになりますように

NHKスペシャル「パーフェクト・プラネット ~生命あふれる“奇跡の惑星”~」に出演します!!!

放送日

1月1日(土) [総合] 後7:20

出演者ほか

【司会】鈴木亮平,【ゲスト】上白石萌音,東京大学大気海洋研究所 教授…阿部彩子,広島大学 教授…山田俊弘,【語り】副島萌生

内容

太陽がもたらす季節のリズムや雲が生み出す雨のリズム。あらゆる生き物が地球特有のリズムを熟知し、見事に適応して生き抜いている。その感動的な姿を、4年をかけて、圧倒的な映像美で捉えた。浮かび上がるのは、長い歳月を経て地球と生き物たちの間に築き上げられた「完璧なまでの調和」だ。それが今、急速な気候の異変で崩壊し始めている。はかなくも美しい命の絶景を、鈴木亮平&上白石萌音とともに体感する、最高の地球旅行!

画像をクリックしたら、NHKの番組紹介にジャンプします!!

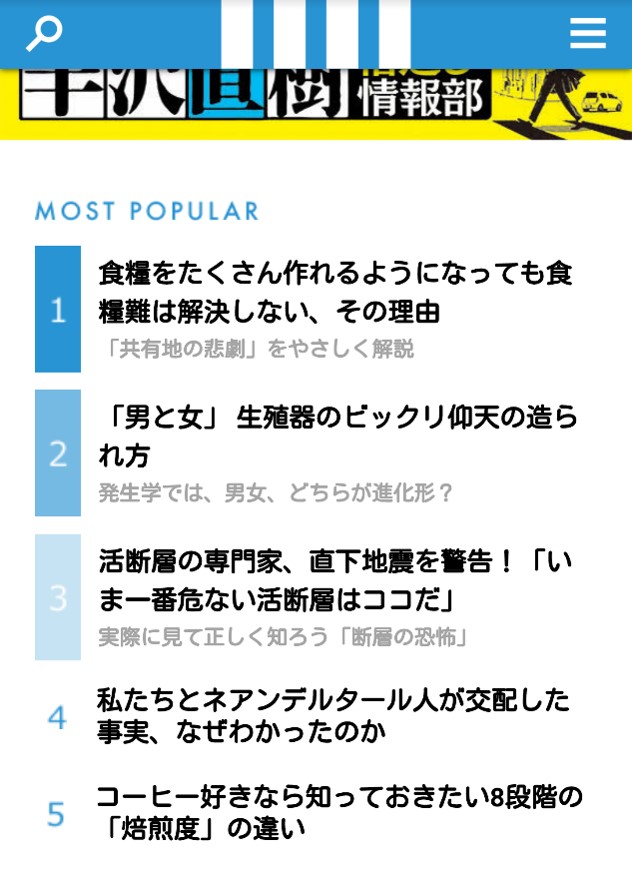

講談社 ブルーバックスにウェッブ記事を書きました!

ブルーバックスにウェッブ記事を書きました。

食糧をたくさん作れるようになっても食糧難は解決しない、その理由

「共有地の悲劇」をやさしく解説

というものです。10月3日に配信されました。

かなり強い内容ですが、是非お読みください。

食糧をたくさん作れるようになっても食糧難は解決しない、その理由

「共有地の悲劇」をやさしく解説

赤字をクリックすると記事にジャンプします。

おかげさまで、既に多くの人に読んでいただいたようです。

10月3日午後のランキング

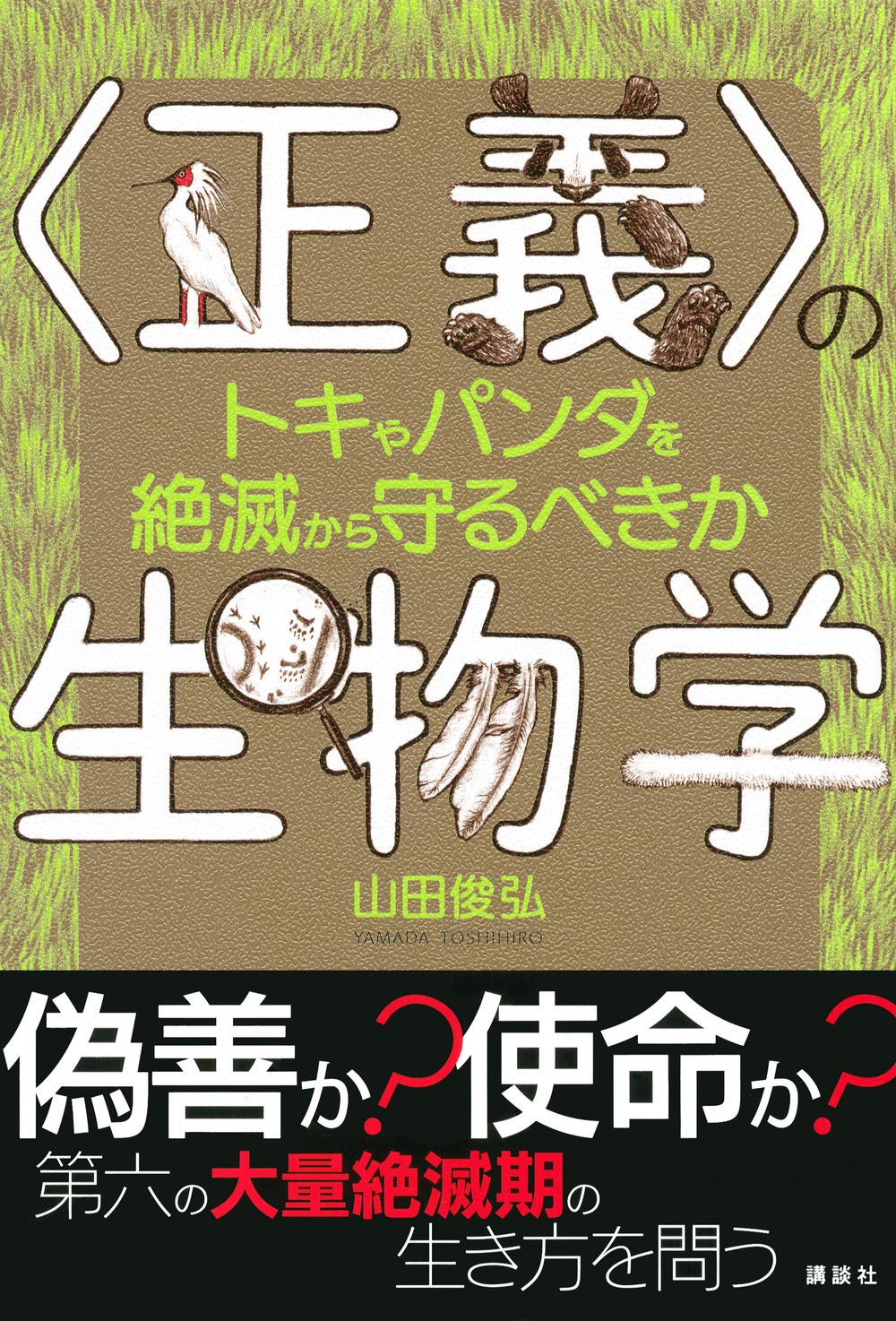

<正義>の生物学 書評!!

大学生協 書籍ランキング

<正義>の生物学 トキやパンダを絶滅から守るべきか

大学生協の全国書籍ランキング ・ 理工書 の部門

9位(7月13日週)→

6位(7月20日週)→

4位(7月27日週)→

4位(8月3日週)→

6位(8月10日週)→

7位(8月17日週)→

22位 (8月24日週)→

25位(8月31日週)→

27位(9月7日週)→

60日以上、三月にまたがってランクさせていただきました!!!!!!