|

|

| 発信:山尾 政博 広島大学 食料環境経済学研究室 |

| スマトラ沖地震・津波はインド洋に面した周辺沿岸国に多大な被害をもたらしました。地震・津波が発生してからすでに半年が経過し各地で復興が進んできています。6月中旬,食料環境経済学の山尾研究室のチームがタイ南部のクラビ県とパンガー県を中心に,沿岸域資源利用についての実態調査を行いましたが,その際に復興過程についても聞く機会がありました。ここではスライドを使って復興の様子などを簡単に紹介します。 なお,調査地の津波被害の状況などについては別ページを参照してください。 |

| 1 クラビ県の被災漁村の場合 |

| 1)カオトン郡 |

| 激減した観光収入 カオトン郡では定置網,エビ刺し網,カニ刺し網,イカ籠などの漁業が盛んです。加えて,シーカヤックを使ったマングローブ体験,ダイビング,シュノーケリング,遊漁などのツーリズムが盛んです。近年はツーリズム関係の収入が増えている漁家が多かったようです。ある村では家計の70%をツーリズムから得ていたという人がいました。それが津波災害で観光客が大幅に減り,漁業が家計収入の70%を占めるという以前の状態にもどったそうです。 |

(写真)借り手のいないシーカヤック  (写真)錨をおろしたままの観光船 |

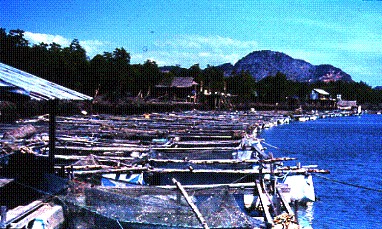

| 以前より数が増えたポー(定置網) カオトン郡では水深の浅い海に設置する“ポー・ナム・トゥン”と呼ばれる定置網漁業が盛んですが,その数が急激に増えていました。正確な数はわかりませんが,海をみてすぐにわかるぐらい増えていました。この地区では,登録なく設置されている定置網はほとんどありません。これは,観光収入があったために登録数ほど設置する必要がなかったからです。観光収入が減ったために,ポーの設置が増えたということです。 |

(写真)新しく設置されたポー  (写真)多数の“ポー”が設置されている。3か月前には見られなかった光景 |

| 商人を中心にした融資システム Moobaan No.3では水産物取扱商人("Taoke"と呼ばれる)が津波災害後に大きな役割を果たしました。ここの商人は,資金力のない零細漁民に生産資材や操業資金を前貸してその生産物を集荷しています。生活資金を融資することもあります。商人と漁民との取引関係が古く,搾取的な性格があるのではないかと指摘される方がおられるかもしれません。しかし,近代的な金融機関にあまりアクセスできない,あるいは,生活の不安定さに脅かされながら生きている漁民にとって,商人の金融というのはとても大切なセーフティー・ネットです。 津波災害にあったこの村で,まず零細漁民の生産と生活を守ったのが"Taoke"でした。政府から災害資金が届く以前に,Taokeが銀行から借り入れた資金と自らの貯金をはたいて,漁民(自分の支配下にある)に提供しています。水産局やNGOの援助が届くまでかなり時間を要しましたので,Taokeのこの行為が零細漁民を助けたと言われています。 (注)水産物を扱う商人すべてをTaokeと呼ぶわけではありません。漁民の生産・流通,それに生活に総合的に関わっている商人だけを指しています。 |

(写真)この村の商人(Taoke)の役割を聞く |

| 付随的な役割を果たした政府及びNGOの支援 Taokeの支援を受けているのは主に零細漁民です。彼らは,政府からの漁具・漁船保障に加え,あるNGOからの支援も受けられました。生活が少し楽になったことから,ポーへの投資(8000バーツ)を始めたと思われます。この地域の住民は半農半漁(ゴム栽培など)であるため,津波被災で直ちに生活が困窮するということはなかったようです。 |

| 2)アオルック郡 |

| 南部有数の魚類養殖地帯 クラビ県のパンガー湾奥域は南部タイでも有数の魚類養殖地帯です。ハタやスズキの養殖が特に盛んで,ハタはバンコクを経由して中国,香港,台湾などに輸出しています。ハタ養殖がもつ経済効果はきわめて大きいのです。津波によって生簀が全滅した地域では深刻な影響を受けました。アオルック郡では,100台を超える生簀をもつ養殖業者が珍しくありません。養殖業者の被害額は予想以上に大きいのです。また,稚魚を採捕して養殖業者に販売している零細漁民も収入が激減しました。養殖業者の間からは,生簀の台数に関係なく1人あたり2万バーツの補償金を水産局に対する不満が聞こえてきました。 |

| 復興の早い魚類養殖 利益率の高い魚類養殖業を営んできた養殖業者には資金蓄積があったようで,生簀の修理が早くから始まっていました。農業協同組合銀行(BAAC)の特別融資をきっかけに生簀を新設する者が増え,これまで養殖をしていなかった漁民のなかにも,NGOなどの支援金を生簀の設置にあてるものがいたようです。この地区の生簀の数は津波被災前よりも多くなったと聞きました。今ある生簀のほとんどは登録されています。これは水産局による災害補償の支払が登録生簀を対象におこなわれたことによる「効果」です。魚類養殖を管理しやすくなったと言われます。 |

(写真)真新しい生簀が密集して並ぶ運河  (写真)漁獲漁業の中心は刺し網漁業 |

| 魚類養殖と資源:稚魚と生えさ ハタ養殖の特徴は,採捕してきた天然稚魚を小魚の生えさを主に用いて飼養することにあります。在来型の魚類養殖が今も主流です。人工種苗生産が確立していないので,小さな籠を使って養殖業者自ら採捕するか,漁民ないしは商人から稚魚を買います。アオルック地区では稚魚の確保がまだ十分でないため,使われていない生簀が多く,どの養殖業者も稚魚の採捕を急いでいます。アンダマン海側では,魚類養殖業が稚魚を確保しようとやっきになっていますので,稚魚の取引価格が大きく上昇しています。 もうひとつの気がかりは生えさです。海面魚類養殖は大量の生えさ(小魚)需要をつくりだしてきました。かつては,養殖業者がプッシュ・ネットと呼ばれる違法漁具を用いて生えさをとりまくるという光景もみられました。この地区ではプッシュ・ネットはみなくなりましたが,市場で購入する他に,刺し網などを使ってえさとなる小魚を漁獲する業者が増えると思われます。 |

(写真)パンガー県で使われているハタ籠 |

| 漁業外への就業 津波直後から,政府機関は職業訓練講座を開設して住民に参加を促してきました。受講者に新しい就業先を見つけてもらうとともに,家計のたしにということで短い間ですが日当を支払っています。この講座に参加しバティック作りの技術を学んだ養殖業者の婦人は,2か月前に数人と一緒にグループを立ち上げました。始めたばかりで軌道にのっているとは言えませんが,漁業外に就業機会を求める動きが広がっています。水産物加工やお菓子作りに取り組みたいという意向をもっている婦人が多いようです。 |

(写真)設立されてまもないバティック・グループ。写真右の女性がリーダー  (写真)干しエビ。水産物加工に取り組む婦人グループもある |

| 力を発揮しているNGOの支援 アオルック地区で養殖業がこれほどまでに急速に回復しているのは,養殖業者にもともと経済力があったのに加え,BAACやNGOの支援があったからだと思われます。あるNGOは被害額に応じて1人あたり2−3万バーツを提供しています。 一方,従来からある様々な金融グループは役に立ったでしょうか。これまでの聞き取り調査では,復興過程ではあまり役にたたなかったのでは,という印象をもちました。クラビ県の漁村にも"Village funds(村落資金)","poverty alleviation group(貧困削減グループ)","occupation group(職業グループ)"などの住民組織があり,マイクロ・クレディット(零細金融)の供給を中心に活動しています。いずれも政府から提供された資金を原資にして組合員に融資するのが主な仕事です。 しかし,順番に組合員に貸付しけるだけで,貯金活動などを通じて資金を蓄積し,地域内でそれを循環させるという役割は果たしていません。被災した組合員に対して返済を猶予するというのが精一杯で,特別な融資をしているわけではありません。ただ,返済が遅れるとそのぶん他の組合員が融資を受けられなくなります。 タイではグループや協同組合を作る活動が盛んですが,地域内で資金蓄積や相互融資の機能をどう作っていくか,課題をつきつけられたことになります。 |

| 3)アオナン地区 |

| 多数の観光船が集まるアオナン地区 クラビ県には「映画ビーチ」で有名なピーピー島があり,プーケットに次ぐ観光地として目覚しい発展をとげてきました。美しいビーチがあるアオナン地区にも大小さまざまなホテルやバンガローが立ち並び,観光客を目当てに周辺から観光船が多数集まってきます。漁船を改造した観光船が多く,漁民は観光がオフ・シーズンの時期や順番待ちが長いときなどにはエビやカニ漁をおこなっています。 |

(写真)アオナン地区に集まる観光船 |

| 観光船業者の協同組合と協会 アオナン地区には観光船業者が加盟する協同組合と協会があります。津波で大きな被害を受けた観光船には政府からの補償に加えて,加盟している組合から資金融資があったようです。組合と協会はこの地区の観光船業者を束ねて,彼らが観光客を奪い合い,あるいはサービスや価格が低下するのを防いでいます。一律料金を維持しながら,順番待ちをする観光船業者にお客を斡旋します。夜間に観光船が盗難にあわないように監視もしています。こうした組織があって,アオナン地区では比較的早くに観光船の修理が進んだと言われています。しかし,その後も観光客はもどってきていません。 |

(写真)観光船業者協会の監視小屋 |

| 2 パンガー県被災漁村の事例 |

| 1)クロンキエン地区 |

| 被害が少なかったクロンキエン パンガー湾奥にあり,複雑に入り組んだ地形とマングローブ林のお陰で被害は少なかったようです。この地区の漁業は,定置網漁業,エビ・カニ漁を中心とした漁獲漁業,それに魚類養殖が盛んです。津波の被害を受けたのは定置網と養殖生簀でした。200台近くあった定置網のほとんどが倒壊,養殖生簀もそれぞれ全壊に近い状態でした。なお,家屋の倒壊や人命被害はほとんどなかったようです。 |

| ポーの設置 ポー(定置網)の設置は進んでいますが,これはクラビ県と違って政府補償の対象外です。この地区の前浜ではポーは禁止漁具に指定されていますがNGOもこれを違法漁具として援助の対象にはしていません。つまり,被害額の算定から違法漁具が除かれたのです。しかし,住民はこれまで通りに定置網漁業を設置しようとしています。漁船や漁具の被害はすでに復旧しています。ホンダの作業員がボランティアで漁船エンジンの修理をしてくれてとのこと,とても感謝していました。 |

(写真)数が増えているポー・ナム・トウン。この地域では浅瀬に設置するのは違法となる |

| 遅れている養殖業の復興 クラビ県アオルックで新しい養殖生簀が作られているのとは対照的に,クロンキエン地区では養殖業が復興に向かう兆しがあまりみられません。地域全体としては被害が少なかったのは事実ですが,個人レベルでみると大きな損害をこうむった養殖業者がいます。それはクラビ県アオルックと同じですが,水産局の2万バーツ(ないしは1万4千バーツ)以外に支援金はありません。BAACの特別融資の話もありませんでした。それがこのような復興の遅れにつながっているのです。 |

| ハートサイ村の被害状況と支援 クロンキエン地区全体の数値ではありませんが,そのなかの一つの村をとってみます。 漁具名 漁民数 補償の有無 ポー 30人 無し (禁止地域に設置) カニ刺し網 10人 有り カニ籠 20人 無し (網目が小さすぎた) 三枚刺し網 6人 有り ハタ籠 不明 有り 養殖生簀 30人 有り (1人当たり2万バーツを上限) |

(写真)マングローブに打ち上げられた養殖生簀(フォーム)の残骸  (写真)津波以前にはこのあたりにはたくさんの生簀が浮かんでいた。 打ち上げられている小屋は,水産局の移動式“エクステンション・センター”  (写真)ハタ養殖の全盛期には養殖生簀で埋め尽くされていた(2000年当時) |

| いなくなった観光客 プーケットに近く,パンガー湾の観光スポットになっている島々が前にあることから,クロンキエン地区にある桟橋から船をチャーターしてでかける観光客がおおぜいいました。立派な桟橋も建設されましたが,津波以後は観光客が激減し,この地域の漁家収入を直撃しました。 |

(写真)観光客誘致のために建設された桟橋。右は以前使用されていた木製の桟橋 |

| 漁家経済を助けているグループ活動 クロンキエン地区では,FAO(世界食料農業機構)の地域組織のひとつであるBOBP(Bay of Bengal Program)が沿岸域資源管理に関するプロジェクトを実施していました。その時に設立されたグループが現在も活動を続けており,水産物取引所の運営はユニークです。グループは水揚げされたエビをオークションを通じて販売しています。以前はTaokeや一般商人に,グレード分けもせずに重量単位の販売をしていました。漁民にとっては不利な取引でしたが,取引所が開設されてからは4つの等級と等外というようにグレードに応じて販売がされています。その他の魚種はオークションの対象ではありませんが,グループが漁家の委託を受けて商人に販売しています。5つの村にあるグループがそれぞれ取引所を開設していますが,グレード等の統一化をはかって一箇所のオークションで地区全体の水揚げを捌いています。 |

(写真)グループを通した販売が記帳されている組合員手帳。月に1度の精算  (写真)エビの選別 |

| マイクロ・クレジット活動の限界 この地区にも資金融資を目的とした各種のグループが組織されています。しかし,クラビ県の事例と同じように,被災した漁家の復興にはあまり役にたっていないようです。政府から提供された資金を漁民に貸し付ける窓口として機能しているだけで,遊休資金を集めて相互金融をはかっていく役割は果たしていません。 |

| 地方自治体はどのような役割を果たしているのか? タイでは地方分権化が進み,Ao.Bo.To(オーポートー)と呼ばれる自治体の機能が強化されてきました。津波災害の発生に際してこれが有効に機能したかどうかを検証することはとても大切なことです。クロンキエン地区をみる限りでは疑問が残ります。情報の収集,被害額の算定,補償金の配分などは必ずしも自治体を通してではなく,県が住民に直接にコンタクトをとるということが多かったようです。自治体の能力の差が,復興の速さ・遅さに関係しているようです。 |

| 2)バーン・ナムケム地区(パンガー県北部) |

| ほとんど破壊された漁村 今回の津波災害でもっとも大きな被害を受けた村のひとつがパンガー県北部にあるバーン・ナムケムです。別のページにその惨状についてのせてありますので参照してください。復興が急ピッチで進められています。軍隊が派遣されて被災者のために住宅を建設し,公共施設を整備していました。ただ,漁船の建造が遅れているので,生活再建に向けた道のりは険しいようです。 |

(写真)港から押し流れてきた漁船(まき網船)  (写真)たくさんの政府機関やNGOが復興を支援している。これは仮設住宅  (写真)軍隊が建設している復興住宅。このあたりはほとんどの家屋が破壊された  (写真)漁民の生活の糧:漁船の建造 |

| 離れた漁村に届いていない支援 バーン・ナムケン周辺にある島でも復興が進んでいますが,交通の便が悪いこともあって十分に進展しているとはいえません。政府機関が中心になっているバーン・ナムケンとは対照的に,民間ボランティアが人々の復興活動を支えています。寄付を集めて村の復興事業に寄付している外国人が大勢いたのが印象的です。木造の船外機付漁船を建造していましたが,へさきにはタイとスイス(船を寄付した財団)の国旗が書かれてありました。漁具もそろって漁にでる人が増えているようです。 |

(写真)この水揚げ場のコンクリートの前には集落が広がっていた。跡形もない  (写真)村の被災状況を伝える掲示板。復興過程についても紹介している  (写真)新しい船とエンジン。カニ籠,刺し網が主な漁業  (写真)子供たちと海を眺める外国人ボランティア |

| 復興のあり方を考え始めた住民 津波被災にあって6か月がすぎ,生活に落ち着きを取り戻し始めた住民のなかには,復興のあり方を考える人が増えています。津波災害そのものよりも,この6か月間に体験した,地域社会が抱える諸問題に苦しめられていると考える人が多くなっています。 水産資源の利用について言えば,当初心配された復興過程で漁獲圧力がいままで以上に高まるっている事態が各地でみられます。津波被災以前に住民たちが長年にわたって培ってきた地域ルールや合意が機能しなくなっている場合があります。以前のように持続的な資源利用をはかるにはどうすればいいのか,改めて長期的な視点で考えておかねばなりません。生産手段が破壊されてしまったなかでそれを実現していくのは容易なことではありません。国内外の援助機関による被災者支援の質が問われているとも言えます。 |

| このレポートは帰国直後に書いたものです。沿岸域資源管理の現状についての詳しい分析は近いうちにまとめて発表する予定です。今しばらくお待ちください。

|

|