奣梫

擬暯峵忬懺偵偁傞塼懱偼丄嬒幙偵側偭偰偄傞偲偄偆偺偑堦斒揑側擣幆偱偟傚偆丅偨偩丄偙偆偟偨揟宆揑側僀儊乕僕偼丄幚偼惓偟偁傝傑偣傫丅

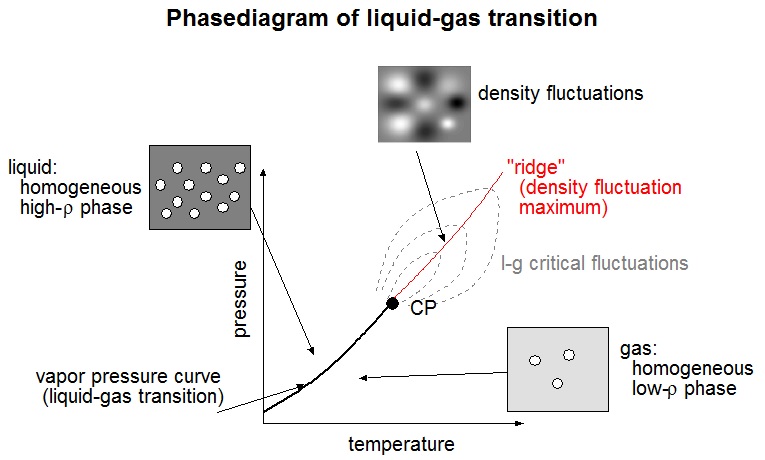

椺偊偽丄挻椪奅棳懱乮婥懱亅塼懱憡揮堏偺椪奅揰傛傝傕崅壏崅埑偺棳懱乯偱偼丄乽枾搙備傜偓乿亖乽帪娫丒嬻娫揑側枾搙偺晄嬒幙惈乿丄偑旕忢偵戝偒偔側偭偰偄傞偲尵偆偙偲偑傛偔抦傜傟偰偄傑偡丅

嬻娫揑側枾搙偺晄嬒幙惈偵偮偄偰偼丄岝嶶棎幚尡偵傛傞敀戺尰徾傗丄偁傞偄偼倃慄傗拞惈巕偵傛傞嶶棎偺彫妏嶶棎嫮搙偺憹戝偲尵偆宍偱幚嵺偵幚尡揑偵徹柧偝傟偰偄傑偡丅

傑偨丄偁傞壏搙乛慻惉乛埑椡椞堟偱俀憡暘棧偡傞傛偆側塼懱偵偮偄偰偼丄偦偺嬤朤偱晄嬒幙惈偑戝偒偔側傞偙偲偑屆偔偐傜抦傜傟偰偄傑偡丅

偮傑傝丄擬暯峵忬懺偵偁偭偰儅僋儘偵偼嬒幙側塼懱乮棳懱乯偱傕丄儊僝僗僐僺僢僋側儗儀儖偱偼旕忢偵晄嬒幙偵側傝摼傞偲尵偆偙偲偱偡丅

偙傟傜擇偮偺帠椺偼丄偲傕偡傟偽摿庩側帠椺偲峫偊傜傟偑偪偱偟偨偑丄塼懱偵偼晛曊揑偵備傜偓偑旛傢偭偰偍傝丄備傜偓偵拝栚偡傞偙偲偱丄 偙傟傑偱偺婥偯偐傟側偐偭偨塼懱偺杮幙揑側儌僲偑尒偊偰偔傞偲峫偊丄乽備傜偓偵拝栚偟偨塼懱尋媶乿傪恑傔偰偄傑偡丅

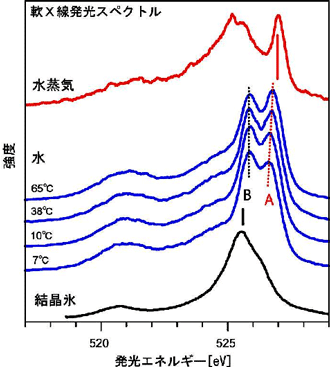

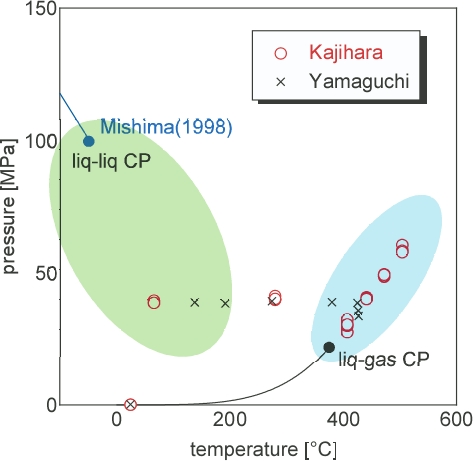

恾(o1)丗婥懱亅塼懱憡揮堏偲塼懱偺枾搙備傜偓

偙偆偄偭偨尋媶傪幚尡柺偐傜悇恑偡傞偨傔偵偼丄備傜偓偺捈愙娤應偑廳梫偲側偭偰偒傑偡丅

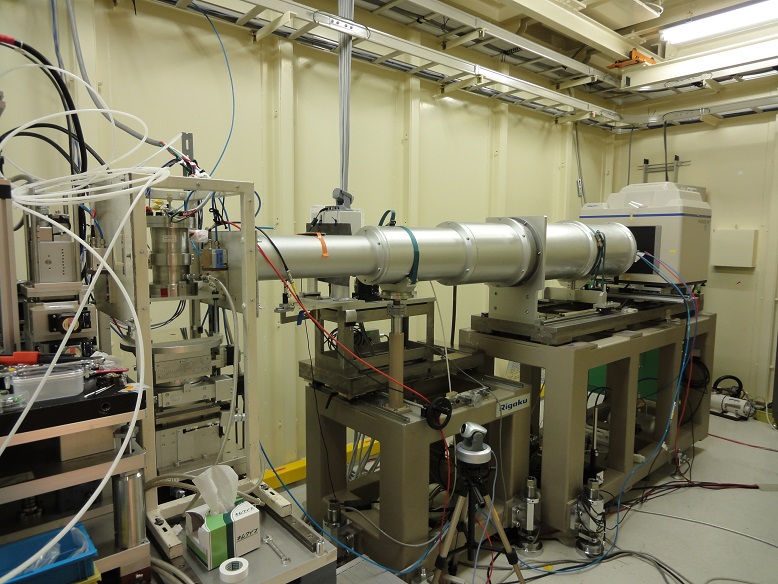

備傜偓傪應掕偡傞庤朄偲偟偰偼丄忋弎偟偨傛偆偵丄枾搙備傜偓傪捈愙斀塮偡傞彫妏倃慄嶶棎乮SAXS乯應掕傗丄擹搙備傜偓偵晀姶側彫妏拞惈巕嶶棎乮SANS乯應掕偑 廬棃傛傝桳柤偱偡偑丄偙傟傜偼偄偢傟傕嬻娫揑側備傜偓傪應掕偡傞庤朄偱偡丅

帪娫揑側備傜偓偺惈幙乮棻巕乮亖尨巕丄暘巕乯偑偳偺傛偆偵摦偄偰偄傞偐亖僟僀僫儈僋僗乯偵偮偄偰偼敾抐偱偒傑偣傫丅

偙偺寚揰傪曗偆庤朄偲偟偰丄嵟嬤変乆偼僟僀僫儈僋僗偵拝栚偟偨怴偨側庤朄傪採彞偟偰偄傑偡丅

偙偺庤朄偼丄挻壒攇乮US乯應掕偲旕抏惈倃慄嶶棎乮IXS乯應掕偵傛傞壒懍偺堘偄偵拝栚偡傞儌僲偱丄変乆偺尋媶偺拞怱揑側尋媶庤朄偲側偭偰偄傑偡丅

偙傟傑偱丄婛偵偄偔偮偐偺宯偵懳偟偰揔梡傪峴偄丄掕惈揑側柺偱偼偦偺岠壥傪幚徹偱偒偨偲峫偊偰偄傑偡丅

崱屻偝傜偵偄傠偄傠側宯偵揔梡偡傞偙偲偵傛偭偰丄掕検揑側柺偵偍偄偰傕偦偺岠壥傪幚徹偟丄尋媶傪巟偊傞庤朄偲偟偰妋棫乛晛媦偝偣偰峴偒偨偄偲巚偄傑偡丅

傕偪傠傫丄偙偺庤朄傪梡偄偰塼懱偵旛傢傞條乆側暔惈傪柧傜偐偵偟偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅

(嵍)SPring-8 BL35XU偺IXS應掕憰抲丂乮塃乯摨偠偔SPring-8 BL04B2偵愝抲偝傟偨SAXS應掕憰抲

埲壓偱偼尋媶偺攚宨偲偟偰丄俁偮偺暘栰偵懚嵼偡傞俆偮偺戝偒側尋媶壽戣偵偮偄偰徯夘偟傑偡丅

偙傟傜偺壽戣偼偙傟傑偱屄暿偺暘栰偱屄暿偺壽戣偲偟偰庢傝慻傑傟傞偙偲偑懡偐偭偨偱偡偑丄変乆偺尒棫偰偱偼丄乽備傜偓乿偵拝栚偡傞偙偲偱丄 慡偰傪摑堦揑偵棟夝偡傞偙偲偑壜擻偵側傝傑偡丅

嬶懱揑偵丄尰嵼恑峴拞偺変乆偺尋媶惉壥偵偮偄偰傕丄弴師徯夘偟偰偄偒傑偡丅

傑偨嵟屻偵丄偙偺傛偆側尋媶偺挿婜揥朷偵偮偄偰弎傋偨偄偲巚偄傑偡丅

乽悈乿尋媶暘栰丄偁傞偄偼丄塼懱亅塼懱憡揮堏尋媶暘栰丗

乽堎忢塼懱乿悈

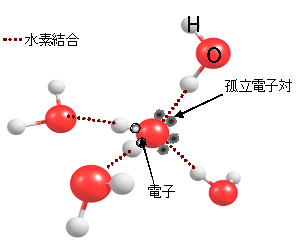

悈偼塼懱偺戙昞椺偱偁傝丄恎偺夞傝偵偁傝傆傟偨暔幙偱偡偑丄懠偺塼懱偲偼堎側傞怳傞晳偄傪帵偡偙偲偑抦傜傟偰偄傑偡丅偙偺偨傔丄乽堎忢塼懱乿偲屇偽傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅

堦斣桳柤側偺偼丄枾搙偑係亷晅嬤偱嵟戝偲側傞偙偲偱偟傚偆丅

捠忢丄塼懱丄屌懱偵偐偐傢傜偢丄暔幙偺枾搙偼壏搙偲嫟偵傎傏捈慄揑偵掅壓偡傞偲峫偊傜傟傞偺偱丄偙傟偼堎忢側偙偲偱丄 側傫傜偐晛捠偱偼側偄儊僇僯僘儉偑懚嵼偡傞偲峫偊傜傟傑偡丅

偦偺懠偵傕丄摿偵擬椡妛揑側堎忢傪嫇偘傞偲丄

偙傟傜傪摑堦揑偵夝庍偡傞榑棟偲偟偰嬤擭拲栚傪廤傔偰偄傞偺偑丄塼懱亅塼懱椪奅揰壖愢[W1,W2,擔杮岅夝愢偲偟偰丄W3]偱偡丅

壓恾偼丄偙傟傪帇妎揑偵傢偐傝傗偡偔愢柧偟偨嶰搰偵傛傞悈偺憡恾乮[W3]丄堦晹愢柧偵娭學側偄晹暘傪嶍彍乯偱偡丅

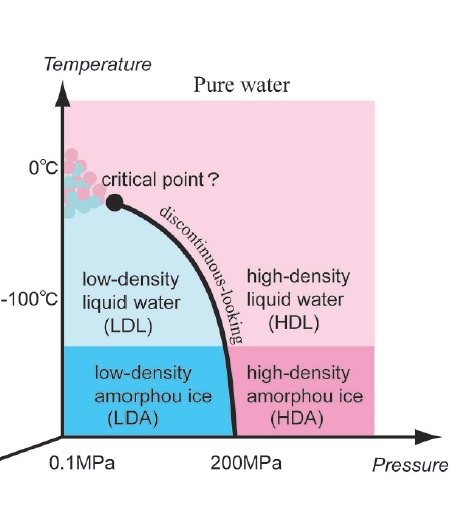

幚偼悈偵偼俀庬椶偺弨埨掕嬊強峔憿乮掅枾搙悈=LDL丄崅枾搙悈=HDL丅悈慺尨巕撪偺梲巕偺悢偺堘偄偵傛傞寉悈丄廳悈偺奣擮偲偼堎側傝傑偡丅擮偺偨傔乯偑偁傝丄 崅埑椡壓偱偼奺乆偺埨掕壏搙椞堟偱堦偮偺嬒堦側憡偲偟偰懚嵼偟偆傞丅

椉憡偼偁傞崅埑掅壏椞堟偱丄忲婥埑嬋慄偵偍偄偰塼懱偑婥懱偵堦師憡揮堏偡傞傛偆偵丄晄楢懕揑側乮亖侾師憡揮堏偺丅恾拞丄discontinuous-looking慄忋乯塼懱亅塼懱憡揮堏傪婲偙偡丅

傑偨偦偺嫬奅慄偺廔抂偵偼丄婥懱亅塼懱憡揮堏偵偍偗傞椪奅揰乮戞侾椪奅揰乯偺傛偆側塼懱亅塼懱憡揮堏椪奅揰乮恾拞丄critical point丅戞俀椪奅揰乯偑懚嵼偡傞丅

忢壏忢埑晅嬤偺悈偼丄偙偺塼懱亅塼懱憡揮堏偺挻椪奅椞堟偵懚嵼偟丄偦偺偨傔俀庬椶偺嬊強峔憿悈乮HDL,LDL乯偑崿偞偭偨備傜偓忬懺偲側傞偙偲偱丄捠忢偲偼堎側傞 擬椡妛忬懺傪帵偡丄偲偄偆傕偺偱偡丅

嶰搰偵傛傞悈偺憡恾

偐側傜偢偟傕塼懱亅塼懱椪奅揰偺懚嵼傪壖掕偡傞儌僲偱偼偁傝傑偣傫偑丄悈偵偍偗傞俀庬椶偺塼懱偺懚嵼偲擬椡妛堎忢偺娭學偵偮偄偰偼丄揷拞偵傛偭偰曪妵揑偵丄 偐偮掕検揑偵媍榑偝傟偰偄傑偡[W4]丅

傑偨偙偺榑暥偱偼丄塼懱亅塼懱憡揮堏偵偼丄枾搙偩偗偱偼側偔傕偆堦偮暿偺拋彉曄悢偑昁梫偱偁傞偙偲偑弎傋傜傟偰偄傑偡丅

偙偺乽壖愢乿偼斾妑揑僔儞僾儖偱懨摉側傕偺偲峫偊傜傟傑偡偑丄偙傟傪幚尡揑偵徹柧偡傞偺偼丄偦偆娙扨側偙偲偱偼偁傝傑偣傫丅

傑偢偼俀庬椶偺憡偺懚嵼傪徹柧偡傞偺偑廳梫偲峫偊傜傟傑偡偑丄捠忢偺嬅弅懱乮尨巕暘巕偑偄偭傁偄廤傑偭偨忬懺乯偲偟偰懚嵼偡傞悈偺峔憿夝愅傪峴偆偲丄婎杮揑偵偼俀庬椶偺峔憿偑崿偞偭偨暯嬒揑側峔憿偟偐 摼傜傟側偄偨傔丄偙偺曽朄偱枩恖傪擺摼偝偣傞徹嫆傪帵偡偺偼旕忢偵崲擄偱偡丅

堦愢偵偼丄19悽婭弶摢儗儞僩僎儞偼婛偵悈偵俀偮偺嬊強峔憿偑偁傞偙偲偵婥偯偄偰偄偨偲偺偙偲偱偡偑丄偟偐偟偦傟埲棃侾悽婭偨偭偰傕偦偺徹柧偵偼帄偭偰偄傑偣傫丅

偦偺偨傔懡偔偺尋媶幰偼丄侾師憡揮堏慄偺椉懁偱峔憿夝愅傪峴偄丄峔憿偺戝偒側曄壔傪娤應偡傞偙偲偱俀憡偺懚嵼傪棫徹偟傛偆偲偟偰偄傑偡丅

偨偩丄悈偺応崌丄戞俀椪奅揰傪娷傔丄乮晄楢懕乯憡揮堏椞堟偼嬌搙偺夁椻媝堟偵懚嵼偟丄夁嫀條乆側恖偑摓払傪帋傒傑偟偨偑丄寢嬊捠忢偺曽朄偱偼摓払晄壜擻偱偁傞偲寢榑偯偗傜傟偰偄傑偡丅

傑偨偦傟傪斀塮偟偰丄偙偺埑椡壏搙椞堟偵偼"No-man's land"偲尵偆柤慜偑偮偗傜傟偰偄傑偡丅

嬤擭偺僫僲僥僋僲儘僕乕偺敪払偵傛傝丄嬌彫僒僀僘乮捈宎乣nm乯偺僠儏乕僽偺拞偵悈傪暵偠崬傔傞偙偲偵傛傝丄偙偺憡揮堏椞堟偵摓払偟偨尋媶[W5]傕偁傝傑偡偑丄 偳偆傕捠忢偺悈偲偼堎側傞偙偲偑敾柧偟[W6]丄偙偺曽岦惈傕戞俀椪奅揰偺徹柧偵偼寛掕懪偵側傟側偄偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅

偙偆偄偭偨宱堒偐傜丄偦傕偦傕摓払偟摼側偄摿堎揰傪媍榑偡傞側偳堄枴偑側偄偲偄偆堄尒傕偁傝傑偡丅

偟偐偟嬤擭丄悈偺俀憡偺懚嵼偵偮偄偰偼丄曻幩岝倃慄媄弍偺敪揥偵傛傝丄悈偵偼俀偮偺乽揹巕乿峔憿偑懚嵼偡傞偲偺幚尡寢壥偑帵偝傟偰偄傑偡[W7]丅

昅幰偺擣幆偱偼丄悈偺俀庬椶偺憡偺懚嵼傪棫徹偱偒偨偺偼丄尰嵼偙傟偑桞堦偺幚尡寢壥偱偡丅

偨偩僨乕僞偺夝庍偵偮偄偰偼堦晹偐傜嫮偄斸敾傕弌偰偄傞傛偆偱丄嬈奅慡懱傪擺摼偝偣傞偵偼偝傜偵徹嫆偑昁梫偐傕抦傟傑偣傫丅

乮嵍乯悈暘巕偺拞偺巁慺尨巕偺屒棫揹巕懳丂(塃)偦傟偵懳墳偟偨擃倃慄敪岝暘岝僗儁僋僩儖丅昘偍傛傃悈忲婥乮亖悈慺寢崌偟偨乛偟偰偄側偄丠乯偵椶帡偺俀偮偺僺乕僋偑娤應偝傟偰偄傞丅[W7]

堦曽丄偁傑傝拲栚偝傟偰偄側偄曽岦惈偲偟偰丄乮塼懱亅塼懱憡揮堏偺拋彉曄悢偺乯乽備傜偓乿傪捈愙娤應偟丄椪奅揰偵嬤偯偔嵺偺偦偺敪嶶忬嫷傪嵶偐偔挷嵏偡傞偙偲偱 偦偺懚嵼傪徹柧偡傞偲偄偆傾僾儘乕僠傕偁傞偐偲巚偄傑偡丅

偙偺曽朄偱偁傟偽丄昁偢偟傕"No-man's land"偵摓払偡傞昁梫偼側偄偺偱丄忋弎偺栤戣傪僋儕傾偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

偨偩丄夁嫀掅壏椞堟偵偍偗傞乽枾搙備傜偓乿偺敪嶶孹岦傪挷傋偨椺偼偄偔偮偐偁傝傑偡偑丄偦偺孹岦偼乽俀師尦僀僕儞僌宯偲偼堎側傞乿偲弎傋傜傟偰偍傝[W8]丄 椪奅揰偺懚嵼傪斲掕偡傞丄偲偼尵偊側偄傑偱傕丄彮側偔偲傕愊嬌揑偵峬掕偡傞寢壥偲傕側偭偰偄傑偣傫丅

偄偢傟偺傾僾儘乕僠偵墬偄偰傕丄枹偩塼懱亅塼懱椪奅揰偺懚嵼偼幚尡揑偵偼徹柧偝傟偰偄傑偣傫丅

偙偺栤戣偵変乆偼丄僟僀僫儈僋僗偵拝栚偟偨乽備傜偓乿偺娤應傪峴偄丄怴偨側揥奐傪栚巜偟偰偄傑偡丅

[W1] P. H. Poole, F. Sciortino, U. Essman, and H. E. Stanley, "Phase behaviour of metastable water", Nature 360 (1992) 324-328

[W2] O. Mishima, and H. E. Stanley, "The relationship between liquid, supercooled and glassy water", Nature 396 (1998) 329-335

[W3] 嶰搰廋丄乬塼乚塼椪奅揰偵傛傞乽悈偺晄巚媍乿偺夝庍乭 崅埑椡偺壢妛偲媄弍 17[4] (2007) 352-356

[W4] H. Tanaka, "Simple physical model of liquid water", J. Chem. Phys. 112 (2000) 799-809

[W5] D. Liu, Y. Zhang, C.-C. Chen, C.-Y. Mou, P. H. Poole, and S.-H. Chen, Proc. Nat. Acad. Sci. 104 (2007) 9570

[W6] A. K. Soper, J. Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 064107

[W7] T. Tokushima, et al, Chem. Phys. Lett. 460 (2008) 387400 (SPring-8僾儗僗儕儕乕僗)

[W8] Xie, Y. Ludwig, Jr, K. F. Morales, G. Hare, D. F. & Sorenson, C. M. "Noncritical Behavior of Density Fluctuations in Supercooled water", Phys. Rev. Lett. 71, 2050-2053 (1993)

悈梟塼宯偺堎忢

悈偵彮検偺暔幙傪梟偐偟偨応崌丄偄傠偄傠側擬椡妛堎忢偑尰傟傞偙偲偑抦傜傟偰偄傑偡丅偙偙偱偼摿偵丄掅媺傾儖僐乕儖宯傪崿偤偨応崌偺堎忢偵偮偄偰徯夘偟傑偡丅

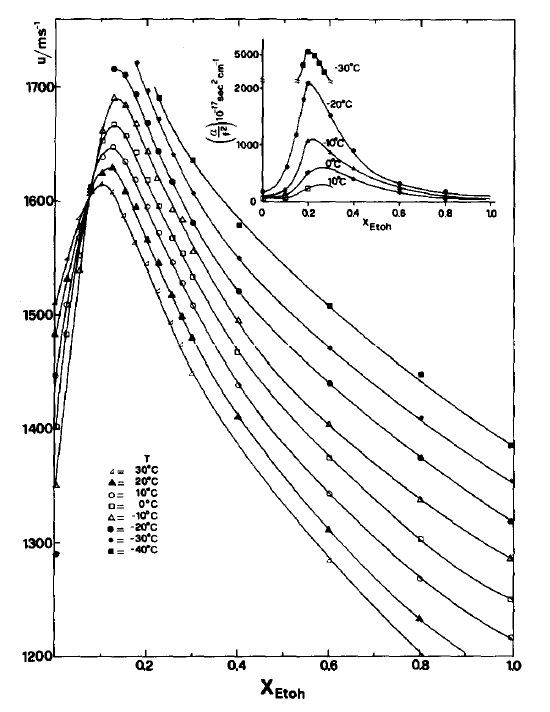

壓恾偼丄悈亅僄僞僲乕儖乮儊僞僲乕儖乯宯偵偍偗傞丄挻壒攇懍搙偺擹搙埶懚惈偱偡丅[S1]

傾儖僐乕儖擹搙10-20亾晅嬤偱嬌戝傪帵偟偰偍傝丄偙傟傪愢柧偡傞偨傔偵偼丄側傫傜偐偺摿庩側儊僇僯僘儉偑昁梫偵側傞偲峫偊傜傟傑偡丅

堦偮偺桳椡側愢偲偟偰丄偙偺擹搙晅嬤偵偍偗傞摿庩側僋儔僗儗乕僩峔憿偺懚嵼傪壖掕偡傞儌僲偑偁傝傑偡[S2]偑丄偦傟傪徹柧偡傞妋偐側徹嫆偼懚嵼偣偢丄媍榑偼廔寢偟偰偄傑偣傫丅

悈亅僄僞僲乕儖宯偺挻壒攇懍搙[S1]

変乆偼丄乽備傜偓乿偵拝栚偡傞偙偲偱丄偙偺宯偺尒曽偑奿抜偵傛偔側傞偲峫偊丄傾僾儘乕僠傪偐偗偰偄傑偡丅

[S1] G. O'Arrigo and A. Paparelli, J. Chem. Phys. 88 (1988) 405

[S2] G.W. Glew, Nature 195 (1962) 698

塼懱嬥懏暘栰丗

乽堎忢塼懱乿僥儖儖

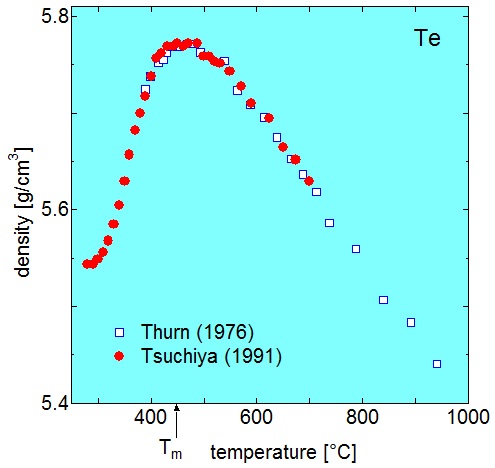

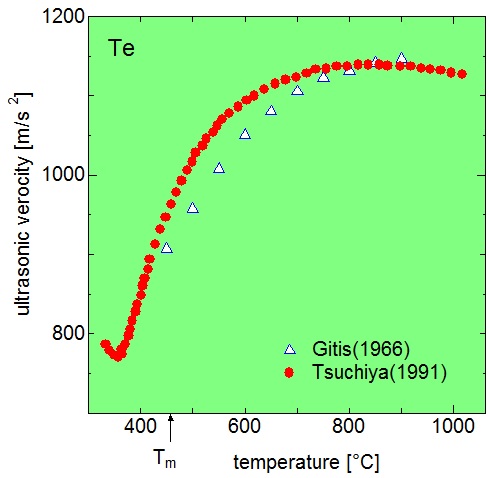

塼懱僥儖儖偼丄梈揰乮乣450亷乯捈忋偱枾搙偑嵟戝偲側傞側偳丄乽堎忢塼懱乿偲屇偽傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅偦偺懠偵傕丄擬椡妛揑側堎忢傪嫇偘傞偲丄

丒梈夝嬋慄偑埑椡侾GPa乮侾枩婥埑乯晅嬤偱嬌戝傪帵偡

丒梈揰晅嬤偱丄斾擬偑壏搙壓崀偲偲傕偵忋徃偡傞

丒梈揰偐傜800亷晅嬤傑偱挻壒攇懍搙偑忋徃偡傞丅夁椻媝堟偱偼嬌彫傕尒傜傟傞

側偳丄捠忢偺塼懱偲偼堎側傞怳傞晳偄偑娤應偝傟偰偄傑偡丅

乮嵍乯塼懱僥儖儖偺枾搙丅梈揰捈忋偺嬌戝埲奜偵丄夁椻媝堟300亷晅嬤偵偼嬌彫傕[T1]丂乮塃乯挻壒攇懍搙[T2]

偦偺傎偐丄揹婥揑側惈幙偵娭偟偰傕丄屌懱偱偼敿摫懱揑惈幙傪帵偟傑偡偑丄450亷晅嬤偱梟偗傞偲乮斱側乯嬥懏揑側惈幙傪帵偟傑偡丅

偨偩偟丄塼懱忬懺偱壏搙傪忋徃偝偣傞偲丄捠忢偺嬥懏偲偼堎側傝丄掞峈偼壓偑傞丅

偙偺傛偆側揹婥揑側惈幙偲枾搙偺堎忢傪愢柧偡傞偨傔丄偡偱偵1970擭戙偵偼丄塼懱僥儖儖偼俀庬椶偺嬊強峔憿憡乮亖掅枾搙偱敿摫懱揑側憡丄 偍傛傃崅枾搙偱嬥懏揑側憡乯偐傜惉傝丄壏搙曄壔偵傛偭偰俀偮偺憡偑楢懕揑偵揮堏偡傞偲偄偆儌僨儖偑採彞偝傟偰偄傑偡[C3]丅

幚嵺丄枾搙偺堎忢偵偮偄偰偼丄怴妰戝偺搚壆傜偺尋媶偵傛傝丄夁椻媝椞堟偱枾搙偺嬌彫傪帵偡偙偲偑娤應偝傟偰偍傝[T1]丄偙傟偼壏搙忋徃偵 敽偆掅枾搙憡偐傜崅枾搙憡傊偺楢懕揑側揮堏偱偁傞桳椡側徹嫆偲側偭偰偄傑偡丅

[T1] T. Tsuchiya, J. Phys.: Condens. Matter 3 (1991) 3163

[T2] T. Tsuchiya, J. Phyc. Soc. Jpn 60 (1991) 960

[T3] M. H. Cohen and J. Jortner, Phys. Rev. B13 (1976) 5255

塼懱僥儖儖偺怳傞晳偄偼丄乽捠忢偺塼懱偲偼堎側傞乿偲彂偒傑偟偨偑丄幚偼忋偵帵偟偨傛偆偵丄悈偲偼旕忢偵帡偨惈幙偲側偭偰偄傑偡丅

偙偺傛偆側攚宨偐傜偡傞偲丄悈偲塼懱僥儖儖偺乽堎忢乿偺儊僇僯僘儉偼幚偼嫟捠側偺偱偼側偄偺偐丠丄偲峫偊傞偙偲偑弌棃傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

偙傟傜椉宯偱偼丄偦偺乽堎忢乿偺婲尮偲偟偰丄奺乆丄悈慺寢崌偺摿庩惈丄嬥懏亅旕嬥懏揮堏偲偺娭楢丄側偳偑偦傟偧傟偺暘栰偱 媍榑偝傟偰偒偨挿偄楌巎偑偁傝傑偡偑丄慡偔堘偆擇偮偺宯偱帡偨傛偆側乽堎忢乿偑尒傜傟傞偙偲偐傜丄幚偼偙偆偄偭偨傕偺偼乽堎忢乿偺 庡偨傞尨場偱偼側偄壜擻惈偑崅偄偲峫偊偰偄傑偡丅

傕偪傠傫丄帡偰偄傞偐傜偲尵偭偰偦傟偧傟屄暿偺儊僇僯僘儉偱偁傞壜擻惈傕斲掕偼弌棃傑偣傫偑丄変乆偺棫応偲偟偰偼丄 椉幰偵懳偟偰乽備傜偓乿偺娤揰偐傜偺傾僾儘乕僠傪偐偗丄儊僇僯僘儉偺夝柧傪栚巜偟偰偄傑偡丅

偦偺嵺偵桳岠偲側傞偺偑丄壓偺嘋偺摿惈偱偡

楢懕憡揮堏塼懱丄僙儗儞亅僥儖儖宯

悈偺応崌丄憡揮堏椞堟傗戞俀椪奅揰偼夁椻媝偺"No-man's land"偵懚嵼偡傞偲偝傟偰偍傝丄偦偺懚嵼偺幚尡揑側棫徹偼旕忢偵崲擄偱偟偨丅僥儖儖偺応崌傕憡揮堏椞堟傗戞俀椪奅揰偼夁椻媝堟偵懚嵼偡傞偲梊憐偝傟丄乮忋弎偟偨傛偆偵乯枾搙偺嬌彫偑娤應偝傟偰偄傞側偳丄悈傛傝偼 忬嫷偼椙偄偲偼峫偊傜傟傑偡偑丄偦傟偱傕戞俀椪奅揰壖愢偺棫徹偼傗偼傝擄偟偄偲巚傢傟傑偡丅

偨偩僥儖儖偺応崌偼丄塼懱亅塼懱憡揮堏傪榑偠傞忋偱丄暿偺傾僾儘乕僠偑懚嵼偟傑偡丅

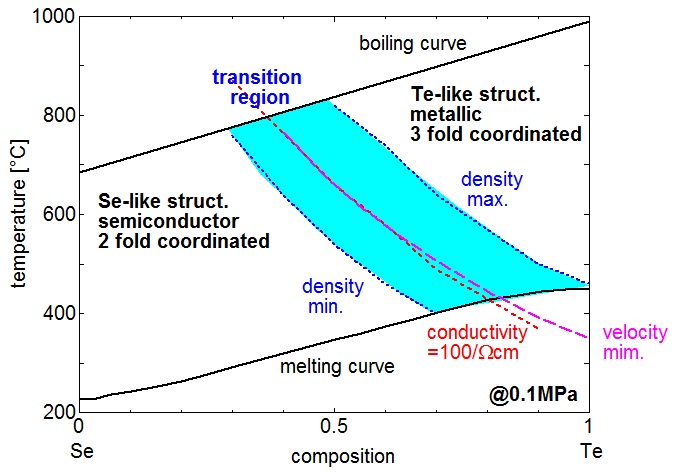

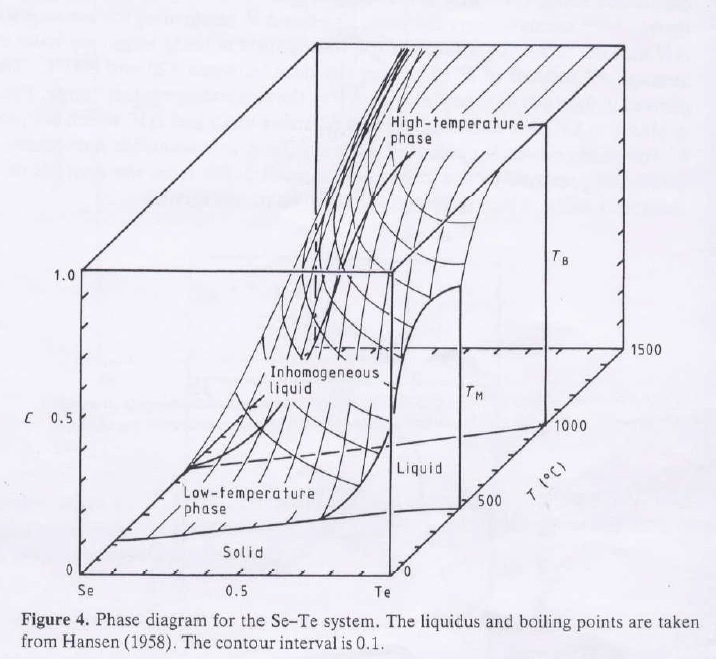

僥儖儖偼摨懓偺僙儗儞傪揧壛偡傞偙偲偵傛傝丄枾搙嬌戝側偳偺擬椡妛堎忢傪崅壏懁傊僔僼僩偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

傑偨偦傟偵敽偄丄挻壒攇懍搙偺壏搙嬋慄傕崅壏懁傊偲僔僼僩偟偰偄偒傑偡丅 偙偺傛偆側怳傞晳偄偼丄尒曽傪曄偊傟偽丄塼懱僥儖儖亅僙儗儞宯偼丄塼懱僥儖儖偺偦偟偰傑偨塼懱偺悈偺丄夁椻媝忬懺偺僾儘僩僞僀僾偲傒側偡偙偲偑偱偒傞偺偱偡丅

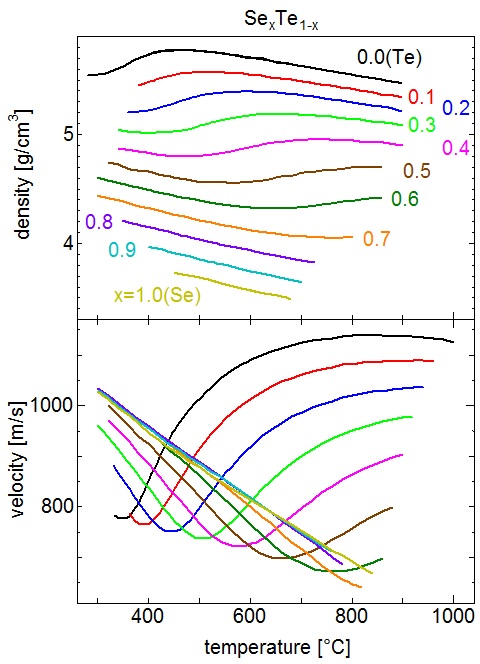

乮嵍乯僙儗儞亅僥儖儖宯偺枾搙[ST1]偲挻壒攇懍搙[ST2]丂乮塃乯僙儗儞亅僥儖儖宯偺憡恾

僥儖儖亅僙儗儞宯偵偮偄偰偼丄夁嫀丄嬥懏亅旕嬥懏揮堏傪峴偆暔幙偲偟偰丄暔惈柺偱偺尋媶偑惛椡揑偵峴傢傟偰偒傑偟偨偑丄 偙偙偵帵偟偨傛偆偵丄悈偲偺嫟捠揰偵拝栚偡傞偙偲偱丄塼懱亅塼懱憡揮堏偺娤揰偐傜偺尋媶傕柺敀偄宯偲側傝偆傞偙偲偑 傢偐傝傑偡丅

夁嫀偵傕搚壆傜偼丄偙偺宯偺擬椡妛堎忢偺曄壔乮斵傜偼偙傟傪乽憡揮堏乿偲偼抐偤偢丄僋儘僗僆乕僶乕偲偄偆昞尰傪梡偄偰偄傞乯傪丄 晄嬒幙惈偺娤揰偐傜憤崌揑偵榑偠偰偄傑偡[ST3]丅

偙偙偱梡偄傜傟偰偄傞榑棟偼丄幚偼悈偺擬椡妛堎忢偱揷拞傜偑梡偄偨榑棟偲傎傏摨偠偱偡丅

変乆偼偙偺宯偵懳偟偰傕丄偝傜偵乽備傜偓乿偺娤揰偐傜傾僾儘乕僠傪偐偗偰偄偔偙偲偵偟傑偡丅

婎杮揑側榑棟峔惉偼丄搚壆傗揷拞傜偲傎傏摨偠偱偡偑丄摦揑側乽備傜偓乿傪娷傔偨傛傝摑堦揑側奣擮偑嵟廔栚昗偱偡丅

搚壆偵傛傞僙儗儞亅僥儖儖宯偺晄嬒幙憡恾[ST3]

[ST1] Y. Tsuchiya, J. Phys. Soc. Jpn 57 (1988) 3851

[ST2=T2] T. Tsuchiya, J. Phyc. Soc. Jpn 60 (1991) 960

[ST3] Y. Tsuchiya and E.F. W. Seymour, J. Phys. C 15 (1982) L687; Y. Tsuchiya, J. Phys. C 19 (1986) 1389

塼懱偺僟僀僫儈僋僗尋媶暘栰丗

乽懍偄壒懍乿栤戣

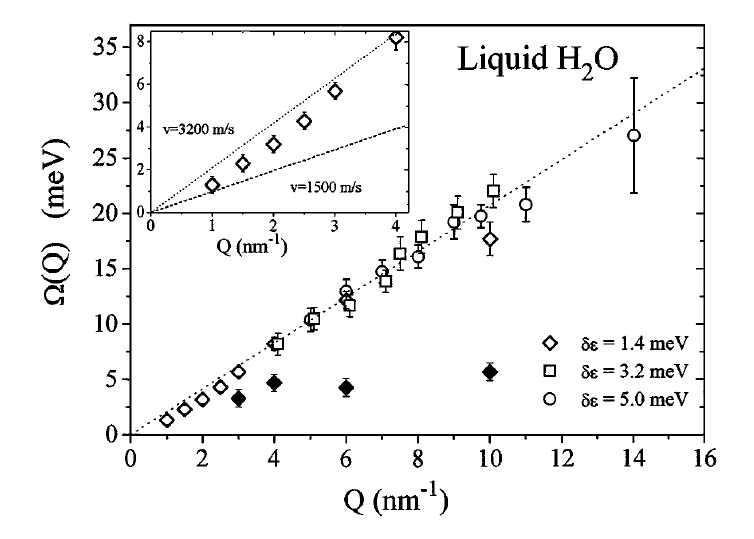

塼懱偺僟僀僫儈僋僗尋媶偱偼丄乽懍偄壒懍乿偲屇偽傟傞尰徾偑丄挿傜偔栤戣偲側偭偰偄傑偟偨丅偙傟偼暘巕摦椡妛乮MD乯僔儈儏儗乕僔儑儞丄旕抏惈拞惈巕嶶棎乮INS乯偵傛傝悈偺壒懍傪應偭偨偲偙傠丄栺3000[m/s]偲尵偆丄挻壒攇懍搙1500[m/s]傛傝傕 俀攞傎偳懍偄懍搙偑乽娤應乿偝傟偰偟傑偭偨偺偱偡丅

悈偵偼幚偼丄挻壒攇偺傛偆側乽晛捠偺壒懍乿埲奜偵丄暿屄乽懍偄壒懍乿儌乕僪偑懚嵼偟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲偄偆偙偲偱丄偦偺恀婾偑媍榑偝傟偰偄偨傛偆側偺偱偡丅

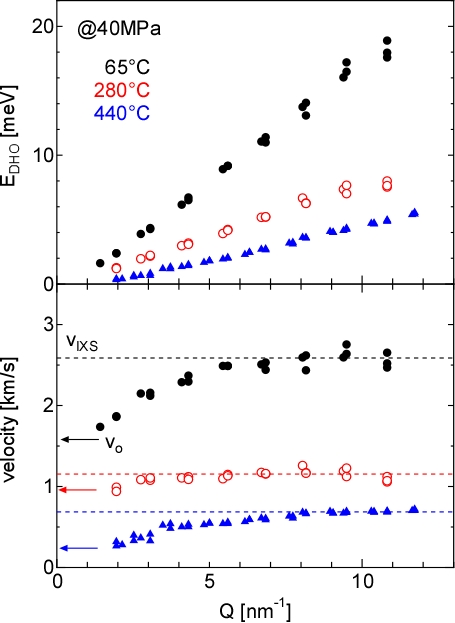

偟偐偟偙偺栤戣偼丄1990擭戙偺旕抏惈倃慄嶶棎乮IXS乯應掕偺搊応偵傛偭偰傛傝彫偝側俻乮堏峴塣摦検乯偺應掕偑壜擻偵側傞偙偲偱丄夝寛偝傟傑偟偨丅

壓恾偵帵偡傛偆偵丄俻=1-3[nm-1]晅嬤偱暘嶶娭學偑捈慄偐傜偢傟丄俀偮偺乽儌乕僪乿偑偮側偑偭偰偄傞偙偲偑徹柧偝傟偨偺偱偡丅

傑偨2000擭戙偵搊応偟偨旕抏惈巼奜慄嶶棎乮IUVS乯應掕偼丄偙偺傛偆側暘嶶娭學偺曄壔偼丄娚榓尰徾偵傛傞傕偺偱偁傞偙偲傪偼偭偒傝偲徹柧偟傑偟偨[D2]丅

偙傟偵傛傝悈偵丄挻壒攇偱應掕偱偒傞乽晛捠偺壒懍乿偲偼堎側傞乽懍偄壒懍乿偑懚嵼偡傞偲偄偆傾僀僨傾偼斲掕偝傟丄偦偺尵梩偼巰岅偲側偭偰偟傑偄傑偟偨[D2]丅

偨偩丄偙偺傛偆側戝偒側乽娚榓尰徾乿偺杮摉偺婲尮偑偳偙偵偁傞偺偐丠丄偲尵偭偨栤戣偼寢嬊偺強媍榑偝傟偢丄偦偺傑傑側偍偞傝偲側偭偰偟傑偭偰偄傑偟偨丅

堦曽偱丄挻椪奅棳懱悈嬧偲偄偆慡偔堎側傞宯偵偍偄偰傕丄帡偨傛偆側乽懍偄壒懍乿尰徾偑娤應偝傟偰偄傑偟偨[D3]丅

偙偺応崌丄IXS偱應掕偝傟偨壒懍偼1500[m/s]丄挻壒攇懍搙偺500[m/s]傛傝傕俁攞傕乽懍偄壒懍乿偲側偭偰偄傑偟偨丅

変乆偼丄慡偔堎側傞俀偮偺宯偱尒傜傟偨乽懍偄壒懍乿偵偼丄幚偼塀傟偨嫟捠儊僇僯僘儉偑懚嵼偟丄偙偺堦搙偼巰岅偲側偭偨僉乕儚乕僪偼 偦偺傛偆側嫟捠栤戣傪寢傃偮偗丄偁傇傝弌偡忋偱旕忢偵桳岠偱偁傞偲峫偊偰偄傑偡丅

偦偙偱丄偙偺乽懍偄壒懍乿應掕傪愊嬌揑偵棙梡偡傞傾僾儘乕僠傪採埬偟丄塼懱偺暔惈尋媶偵惗偐偟偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅

[D1] F. Sette et al, Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 83

[D2] S. Santucci et al, Phys. Rev. Lett. 97 (2006) 225701

[D3] D. Ishikawa, M. Inui et al, Phys. Rev. Lett 93 (2004) 097801

変乆偺尋媶惉壥

垷椪奅乣挻椪奅忬懺偺悈

悈偱娤應偝傟偨乽懍偄壒懍乿偺婲尮傪媮傔偰丄崅壏丒崅埑壓偺悈偺旕抏惈倃慄嶶棎應掕傪峴偄傑偟偨丅嵍恾偵帵偟偨偺偼丄壏搙埑椡暯柺忋偱偺應掕揰偱偡丅

偙傟偵愭棫偭偰丄暉壀戝偺嶳岥傜偲摉尋媶幒偺姡偑摨條偺幚尡傪峴偭偰偄傞[RW1]偺偱丄偦偺寢壥傕崌傢偣偰徯夘偟傑偡丅

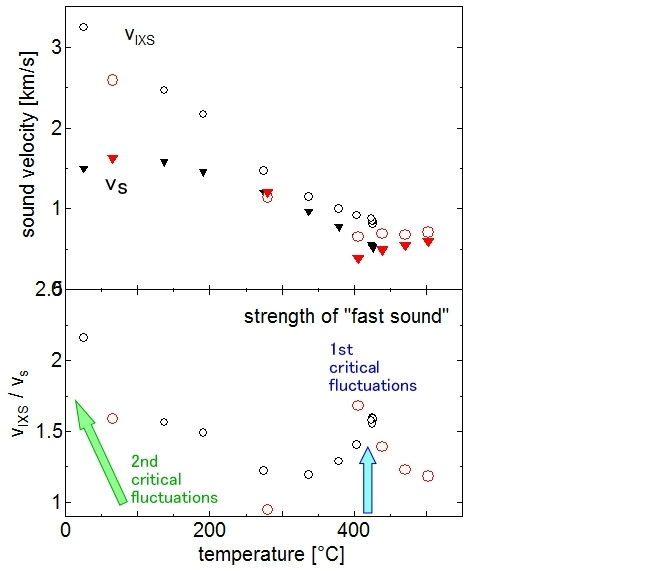

乮嵍乯IXS應掕偺壏搙丒埑椡揰丅 乮拞乯暘嶶娭學偍傛傃壒懍偺堏峴塣摦検埶懚惈丅IXS偐傜尒愊傕傜傟偨壒懍丗vIXS丄挻壒攇懍搙vs丅 乮塃乯壒懍偺壏搙埶懚惈丅

垷椪奅椞堟偱偼傎傏埑椡堦掕偱壏搙傪曄壔偝偣丄傑偨椪奅椞堟偱偼枾搙偑傎傏堦掕偵側傞傛偆偵壏搙曄壔傪偝偣傑偟偨丅

拞恾偵帵偟偨偺偼丄IXS偐傜尒愊傕偭偨悈偺壒攇儌乕僪偺暘嶶娭學偍傛傃壒懍偱偡丅堦弿偵挻壒攇懍搙乮暥專抣乯偵偮偄偰傕帵偟偰偁傝傑偡丅

暘嶶娭學偼乮攇悢Q偵懳偟偰乯傎傏捈慄揑偵側偭偰偄傑偡偑丄攇悢偺彫偝側偲偙傠偱偼傗傗捈慄揑憡娭傛傝偼抣偑彫偝偔側偭偰偍傝丄廬偭偰 拞壓恾偵偁傞傛偆偵丄暘嶶娭學偐傜尒愊傕傜傟傞壒懍偑彫偝偔側偭偰偄傑偡丅

偙偺抣偼丄僛儘Q嬌尷偱挻壒攇懍搙偵慟嬤偡傞怳傞晳偄傪帵偟偰偍傝丄vIXS偲vs偺憡堘亖乽懍偄壒懍乿偑壒懍偺戝偒側 Q埶懚惈偵傛傞傕偺丄偲偄偆偙偲偑傢偐傝傑偡丅

偙傟偼傑偨丄娚榓尰徾偑偙偺乽懍偄壒懍乿偺婲尮偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傑偡丅

偙傟傜偺壒懍偺曄壔傪帵偟偨偺偑塃恾偵側傝傑偡丅

vIXS偼壏搙偲嫟偵扨挷偵尭彮偟偰偍傝乮400亷埲忋偱偼傎傏曄壔柍偟偱偡偑丄偙傟偼摉枾搙慄忋偵壏搙傪曄壔偝偣偰偄傞偨傔偱偡乯丄 摿偵栚棫偭偨堎忢偼尒傜傟傑偣傫丅

偲偙傠偑丄乽懍偄壒懍乿搙崌偄丗p≡ vIXS / vs偺曄壔乮塃壓恾乯傪尒偰傒傞偲丄300亷晅嬤傑偱尭彮丄偦傟埲崀 忋徃偟偰400亷晅嬤偱僺乕僋傪帵偟丄偦偺屻嵞傃尭彮偟偰偄傑偡丅

偙傟偼暋嶨側壏搙曄壔偱偡偑丄備傜偓偺娤揰偐傜尒傟偽丄僔儞僾儖偵棟夝偱偒傑偡丅

偮傑傝400亷晅嬤偺僺乕僋偼丄婥懱亅塼懱憡揮堏偵敽偆椪奅枾搙備傜偓乮1st critical fuctuations乯傪斀塮偟偨傕偺偱偁傝丄300亷埲壓偺掅壏 椞堟偵岦偐偆憹壛偼丄夁椻媝堟偵懚嵼偡傞偲偝傟傞塼懱亅塼懱憡揮堏偺乽備傜偓乿乮2nd critical fluctuations乯偺塭嬁偱偁傞偲峫偊傜傟傞 偺偱偡丅

偮傑傝偙偺傛偆側乽懍偄壒懍應掕乿偼丄塼懱偺憡揮堏偵敽偆乽備傜偓乿傪塻晀偵専抦偱偒傞幚尡庤朄偲偟偰棙梡偑壜擻偱偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅

偙偺庤朄傪巊偊偽丄乽備傜偓乿偺壏搙埑椡偵懳偡傞憹壛孹岦傪徻嵶偵挷傋傞偙偲偱丄夁椻媝堟側偳偵懚嵼偡傞枹抦偺憡揮堏偺椪奅揰傪梊憐偡傞偙偲偑 壜擻偵側傞偲峫偊偰偄傑偡丅

[RW1] T. Yamaguchi, K. Yoshida, N. Yamamoto, S. Hosokawa, M. Inui, A.Q.R. Baron, S. Tsutsui, J. Phys. Chem. Sol. 66 (2005) 2246

僙儗儞亅僥儖儖崿崌宯

乮岺帠拞乯悈亅傾儖僐乕儖宯崿崌宯

乮岺帠拞乯挿婜揥朷

備傜偓尋媶偼丄扨偵偄傠傫側塼懱偺備傜偓偺忬懺傪婰弎偡傞偺偑栚揑偱偼側偔丄傑偨丄塼懱尋媶偺堦愱栧暘栰偲偟偰偺擣幆偱 恑傔偰偄傞儌僲偱偼偁傝傑偣傫丅忋婰偺愢柧偱傕堦晹弎傋偨傛偆偵丄塼懱偱偼備傜偓偑暔惈偵怺偔娭傢偭偰偍傝丄塼懱偺暔惈傪棟夝偡傞偨傔偵偼備傜偓傪抦傞偙偲偑晄壜寚偲峫偊偰偄傞偐傜偱偡丅

摿偵嬤擭偱偼丄僈儔僗揮堏偲塼懱亅塼懱憡揮堏偲偺娭楢偑巜揈偝傟傞傛偆偵側偭偰偒偰偄傑偡丅

昅幰偺揥朷偱偼丄備傜偓偵拝栚偡傞偙偲偱丄僈儔僗揮堏偲塼懱亅塼懱憡揮堏偼偮側偑傝丄棟夝偑戝偒偔恑揥偡傞偲峫偊偰偄傑偡丅

彮側偔偲傕尰帪揰偱丄僼儔僕儕僥傿偲屇偽傟傞暔幙偵埶懚偟側偄儐僯僶乕僒儖側僷儔儊乕僞偺懚嵼偼丄偙偺娤揰偐傜橂嵴偡傞偙偲偱 梕堈偵愢柧偡傞偙偲偑壜擻偱偡丅

僈儔僗揮堏偼暔惈暔棟偺堦偮偺廳梫側枹夝寛偺壽戣偲側偭偰偄傑偡偑丄偦傟偵摎偊傞偙偲偑壜擻偱偁傞偲嵘傫偱偄傞偺偱偡丅

偙偺傎偐偵傕丄偄偔偮偐偺宯偱備傜偓偺廳梫惈傪尒崬傫偱偍傝丄暔惈暔棟偺堦偮偺廳梫側愗傝岥偲偟偰丄備傜偓偵拝栚偟偨尋媶傪悇恑偟偰偄偒傑偡丅