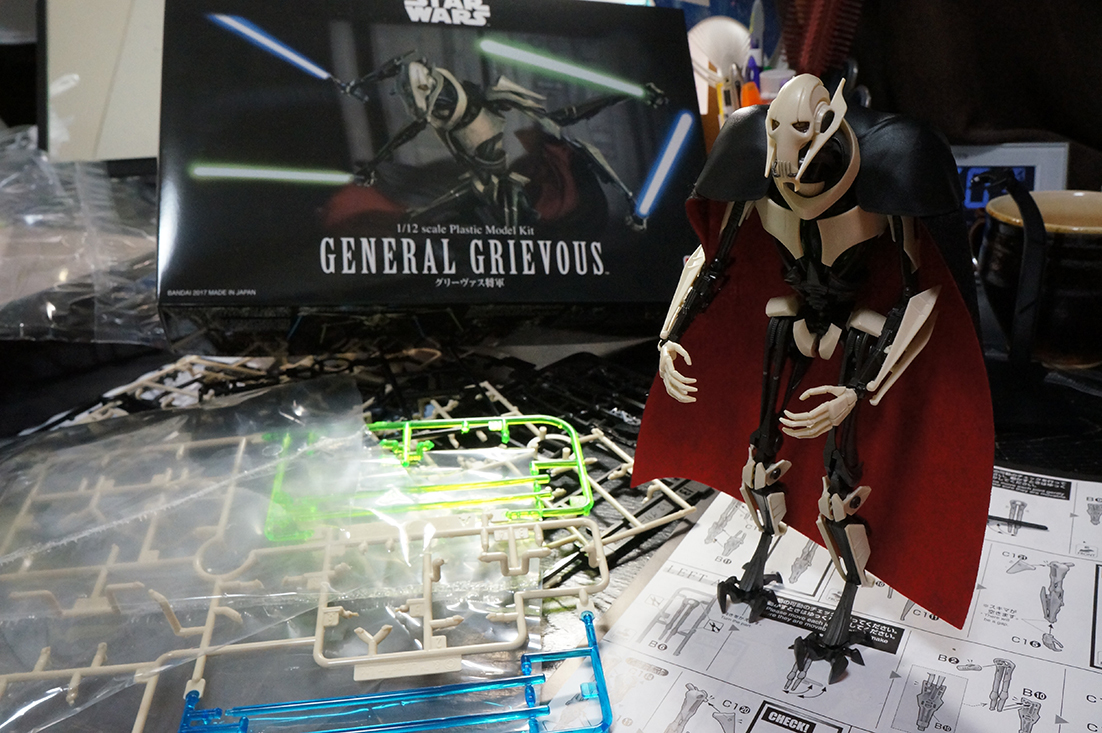

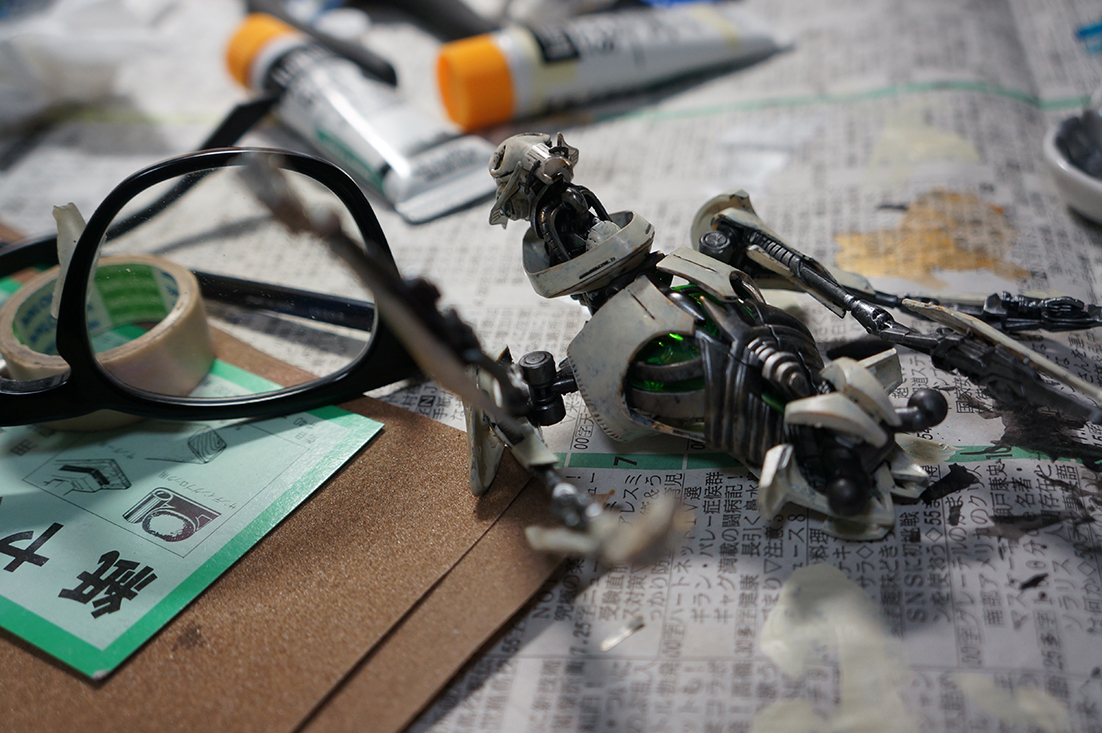

一日の仕事を終え、就寝前の空いた時間でプラモデル作りに挑戦しました。何も考えずに組み立てるのは意外に楽しく、よい気分転換になりました。

今回は映画「STAR WARS」に出てくる“グリーヴァス将軍”(定価で4,500円位)。フィギュアであれば、今なら約10倍の4〜5万円もする代物(コトブキヤARTFX、1/10)です。今のプラモデルは接着剤を使わず、ここまでディテールにこだわった造形が手軽にできるのか、と驚きました。BANDAIの職人技に感動です!

組み立てだけでは飽き足らず、彫刻の着色技術を遺憾なく発揮してみました(笑)。

『美術の窓』(2018年1月号、生活の友社)において、佐藤愛美様から作品評(p.211)をいただきました。誠にありがとうございました。

『美術の窓』(2018年1月号、生活の友社)において、佐藤愛美様から作品評(p.211)をいただきました。誠にありがとうございました。

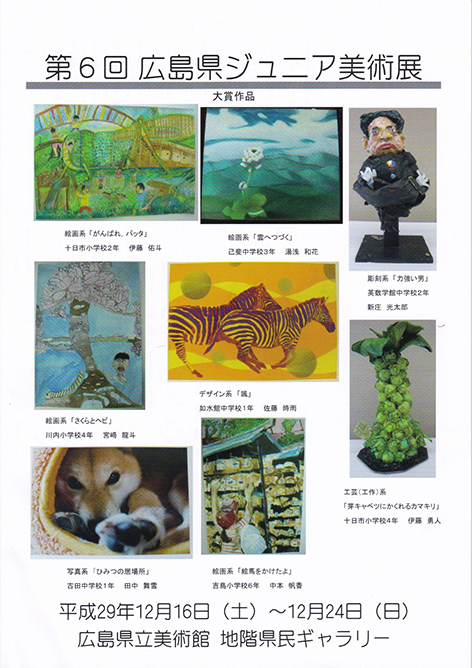

現在、広島県立美術館で「第6回広島県ジュニア美術展」が開催されています(〜12/24)。昨年に引き続き、彫刻系の審査を担当させていただきました。子どもならではの、屈託のない伸びやかな作品に、大いに刺激をうけました。会場で配付されている目録に講評も掲載されています。お近くの方、是非!

現在、広島県立美術館で「第6回広島県ジュニア美術展」が開催されています(〜12/24)。昨年に引き続き、彫刻系の審査を担当させていただきました。子どもならではの、屈託のない伸びやかな作品に、大いに刺激をうけました。会場で配付されている目録に講評も掲載されています。お近くの方、是非!

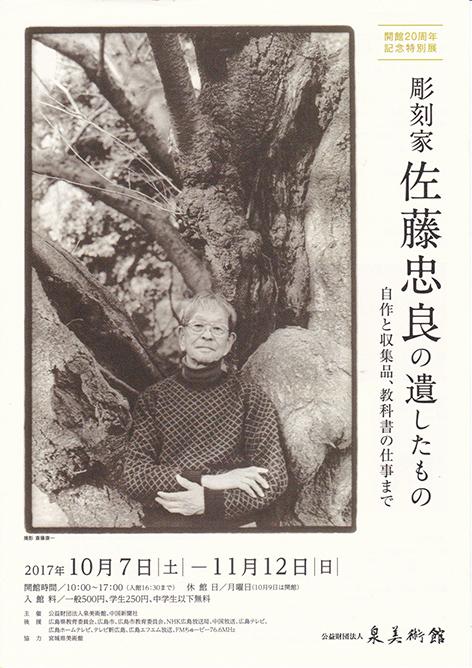

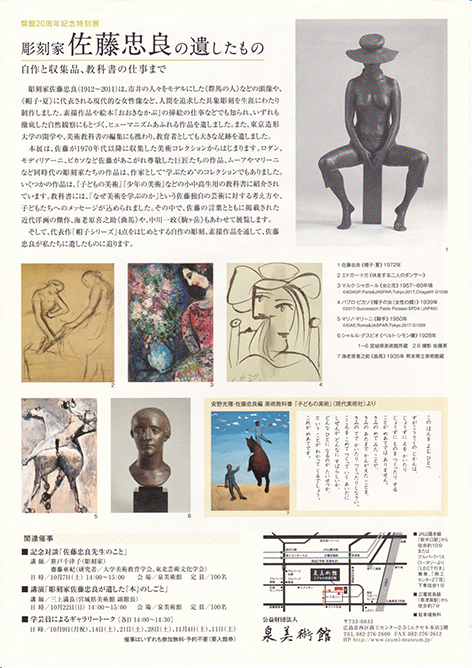

現在、泉美術館(広島市西区)で開催されている「彫刻家 佐藤忠良の遺したもの」展(〜11/12)を訪ねてきました。本展は、公益財団法人泉美術館の開館20周年を記念する特別展で、佐藤忠良さんの彫刻作品を中心に、佐藤自身の収集品としてのピカソ、ドガ、シャガール、マリーニ、ヘンリー・ムーア等の作品や、美術教科書『少年の美術』等も並んでいます。著名な『帽子・夏』も展示されています。展覧会場、講演会、メディア等で、作品やお姿をお見かけしていた佐藤忠良さんが亡くなって、もう6年もたったのですね。日本彫刻界の大きな柱だったことを、改めて実感できた展覧会でした。お近くの方、是非。

現在、泉美術館(広島市西区)で開催されている「彫刻家 佐藤忠良の遺したもの」展(〜11/12)を訪ねてきました。本展は、公益財団法人泉美術館の開館20周年を記念する特別展で、佐藤忠良さんの彫刻作品を中心に、佐藤自身の収集品としてのピカソ、ドガ、シャガール、マリーニ、ヘンリー・ムーア等の作品や、美術教科書『少年の美術』等も並んでいます。著名な『帽子・夏』も展示されています。展覧会場、講演会、メディア等で、作品やお姿をお見かけしていた佐藤忠良さんが亡くなって、もう6年もたったのですね。日本彫刻界の大きな柱だったことを、改めて実感できた展覧会でした。お近くの方、是非。

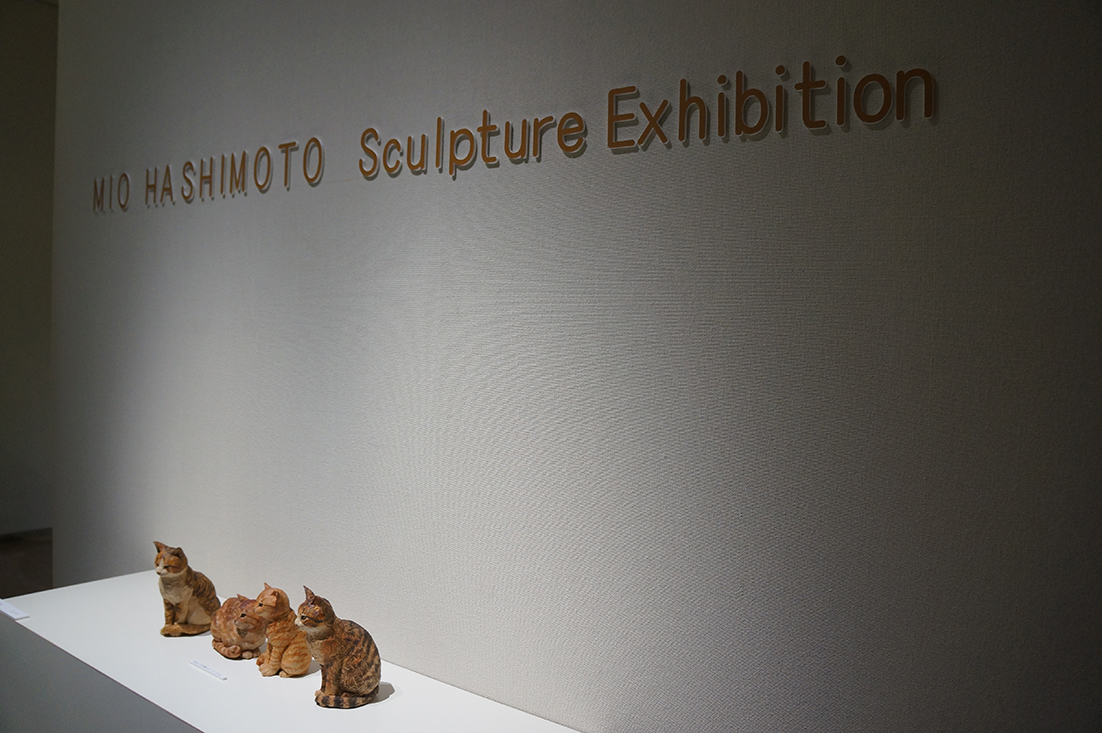

広島県三次市の三良坂平和美術館で開催されている「はしもとみお彫刻展」(〜11/5)に、ゼミ生4人と訪ねてきました。大学を出る時は、台風と秋雨前線の影響で雨降りでしたが、美術館を出る頃には雨はあがりました。会場では、等身大の動物達(木彫・楠に彩色)が出迎えてくれ、撮影も「可」でした。美術館の館長様にも丁寧に作品解説をしていただき、大変充実した作品鑑賞の機会となりました。午後は、尾道まで足を伸ばして、耕三寺の「未来心の丘」へ。地獄の洞窟(!)を抜ける頃には青空が広がり、絶好の撮影日和となりました。

時間的な余裕はあまりありませんでしたが、木彫・石彫、美味しい豆腐料理とドルチェのジェラート、と盛りだくさんの一日となりました。

①『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?経営における「アート」と「サイエンス」』山口周/著、光文社新書、2017年7月20日初版。②『空洞説 現代彫刻という言葉』、遠藤利克/著、五柳叢書、2017年8月26日初版。③『ジェダイの哲学』ジャン=クー・ヤーガ/著、学研プラス、2017年10月17日初版。④『凍りのくじら』辻村深月/著、講談社文庫、2008年11月14日初版。

①『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?経営における「アート」と「サイエンス」』山口周/著、光文社新書、2017年7月20日初版。②『空洞説 現代彫刻という言葉』、遠藤利克/著、五柳叢書、2017年8月26日初版。③『ジェダイの哲学』ジャン=クー・ヤーガ/著、学研プラス、2017年10月17日初版。④『凍りのくじら』辻村深月/著、講談社文庫、2008年11月14日初版。

特に①は、経営に視点を置いた著作ではありますが、美術教育の意義や有用性の点からも、関係者に強くオススメしたい1冊です!③④は一気読み。

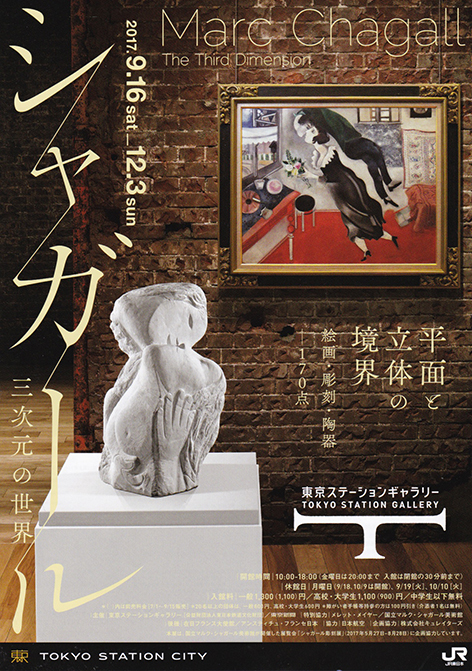

東京ステーションギャラリーで開催されている「シャガール 三次元の世界」展を訪ねてきました。広い会場の中央付近にたくさんの石彫作品が展示されている様子に驚きました。シャガールは画家としてだけでなく、こんな彫刻作品にも取り組んでいたのですね。多くはレリーフ状の石彫でしたが、柱状のものや量感のある架空の動物ほか、テラコッタや石膏原型、ブロンズ作品等もありました。煉瓦造りの壁面の効果も相まって、雰囲気のある展示会場で、多くの人が関心を寄せていました。

東京ステーションギャラリーで開催されている「シャガール 三次元の世界」展を訪ねてきました。広い会場の中央付近にたくさんの石彫作品が展示されている様子に驚きました。シャガールは画家としてだけでなく、こんな彫刻作品にも取り組んでいたのですね。多くはレリーフ状の石彫でしたが、柱状のものや量感のある架空の動物ほか、テラコッタや石膏原型、ブロンズ作品等もありました。煉瓦造りの壁面の効果も相まって、雰囲気のある展示会場で、多くの人が関心を寄せていました。

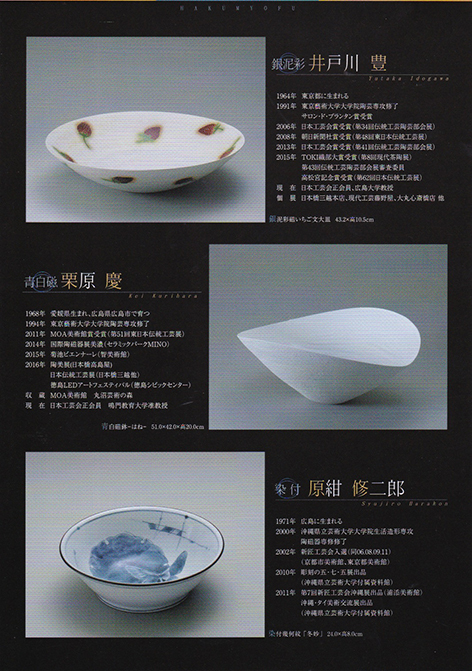

造形芸術教育学講座でいつもお世話になっている井戸川豊先生から、展覧会のご案内をいただきました。

造形芸術教育学講座でいつもお世話になっている井戸川豊先生から、展覧会のご案内をいただきました。

「白妙譜 磁器三人展 井戸川豊・栗原慶・原紺修二郎」2017年11月8日(水)〜13日(月)@天満屋広島八丁堀7階美術画廊

10月8日付、朝日新聞(全国版)の天声人語欄に掲載された今津健志君は、小学校教員時代の教え子の一人です。今回、珍しい「カメ専門の県庁職員」として、その活動内容が詳しく紹介されました。小学生の時から“いきもの”が大好きだった今津君が、社会人になってからもブレることなく、その道で活躍していることを知り、大変感動しました。

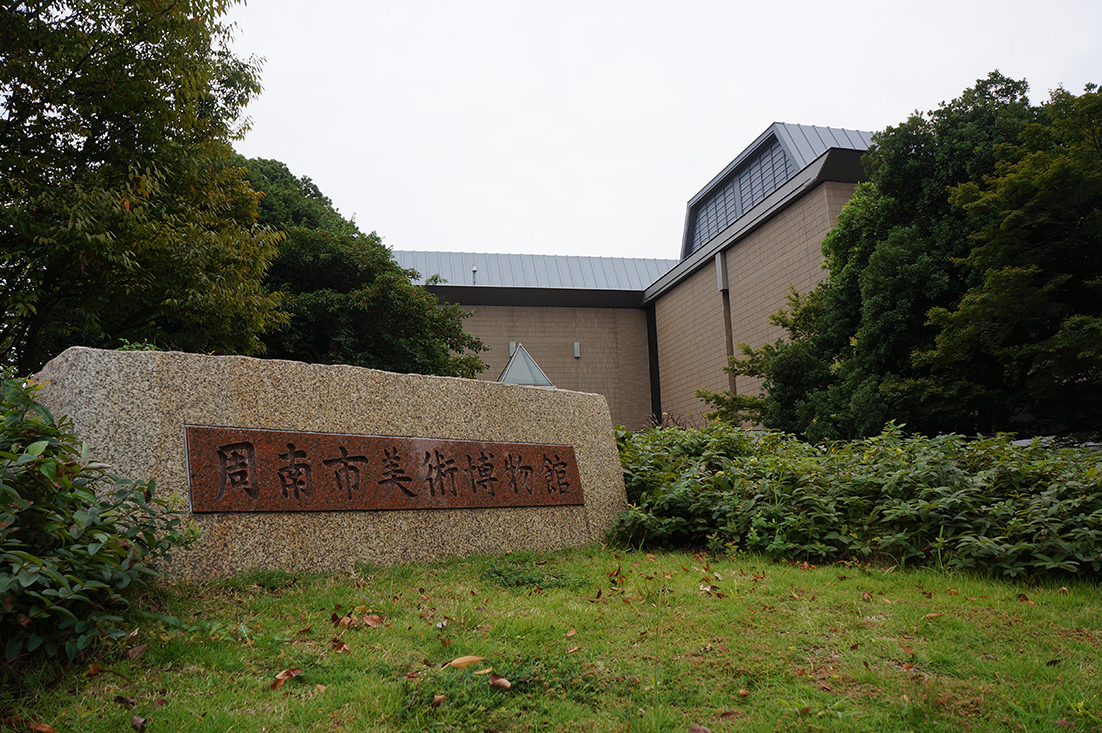

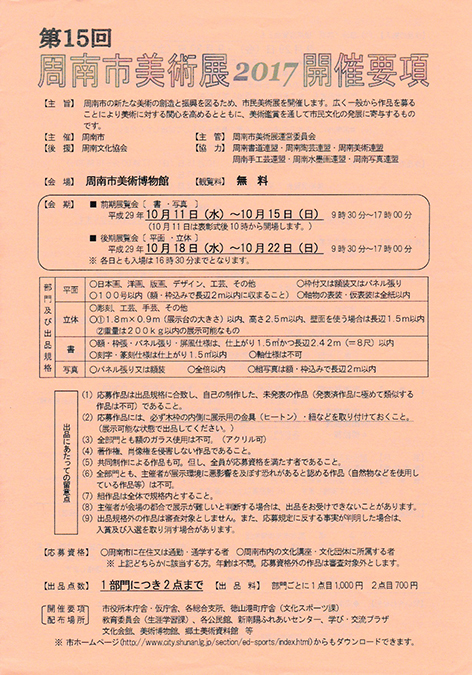

去る10月1日、周南市美術博物館(山口県)で開催された「第15回周南市美術展2017〈立体の部〉」の審査をさせていただきました。数年前に務めた時と比べて、作品のバリエーションが増えていて驚きました。一緒に審査にあたった先生方、周南市美術博物館のスタッフの方々には大変お世話になりました。ありがとうございました。

去る10月1日、周南市美術博物館(山口県)で開催された「第15回周南市美術展2017〈立体の部〉」の審査をさせていただきました。数年前に務めた時と比べて、作品のバリエーションが増えていて驚きました。一緒に審査にあたった先生方、周南市美術博物館のスタッフの方々には大変お世話になりました。ありがとうございました。

翌日は国立新美術館(六本木)で「新制作展」と「行動展」、日本橋三越で「日本伝統工芸展」を鑑賞してきました。どの展覧会にも知り合いの作家さんがおり、皆さんの作品を拝見しながら「自分も頑張らねば」と、大いに刺激を受けて帰宅しました。

去る9月23・24日、広島大学教育学部で、第56回大学美術教育学会が開催されました。

去る9月23・24日、広島大学教育学部で、第56回大学美術教育学会が開催されました。

広島大学関連では、彫刻ゼミ卒業生の村上佑介さん(大阪城南女子短期大学)、院生の池田育美さん(造形芸術教育学ゼミM2)や、学習開発学専攻院生の阿比留久美さん・藤田裕也さん・大西宏和さんほかの発表もありました。

ご参加いただいた皆様、お世話になった先生方、誠にありがとうございました。

■口頭発表

・村上 佑介「サイトスペシフィックな立体造形ワークショップの実践ーキッズ・ミート・アートの事例ー」〈発表室C(L204教室)〉

・池田 育美「美術科教科書『少年の美術』に関する研究ー教科書の特徴と編集者の意図を中心にー」〈発表室B(L104教室)〉

・阿比留 久美「図画工作科におけるタブレット端末を用いた情報活用能力の育成に関する研究」〈発表室D(L206教室)〉

・藤田 裕也「感性を育む探究的な活動を取り入れた図画工作科の題材開発ー和菓子作りを題材としてー」〈発表室C(L204教室)〉

■ポスター発表

・大西 宏和「図画工作科における「マンガ」の教育的意義に関する研究」

( 詳細は以下のURLで御確認下さい。 https://www.uaesj.com )

※上記の写真は、JR山陽本線 西条駅構内

クリスファー・ノーランは好きな監督なので、今回も期待して観に行きました。残念ながらIMAXではなかったので、この映画の魅力を十分味わえた訳ではありません。また内容的に時間軸がズレた構成でもあったので、十分な理解も出来ていないかもしれません。この作品は体感する映画だと言われているようですが、確かに大した説明もないまま、戦場に放り込まれるので、主人公と一緒になって逃げている感覚になりました。観終わって感じたのは、非常にこだわりのあるアーティスティックで、実験的な作品だということです。“リアル”とは少し違う気もしますが、貴重な鑑賞体験でした。

クリスファー・ノーランは好きな監督なので、今回も期待して観に行きました。残念ながらIMAXではなかったので、この映画の魅力を十分味わえた訳ではありません。また内容的に時間軸がズレた構成でもあったので、十分な理解も出来ていないかもしれません。この作品は体感する映画だと言われているようですが、確かに大した説明もないまま、戦場に放り込まれるので、主人公と一緒になって逃げている感覚になりました。観終わって感じたのは、非常にこだわりのあるアーティスティックで、実験的な作品だということです。“リアル”とは少し違う気もしますが、貴重な鑑賞体験でした。

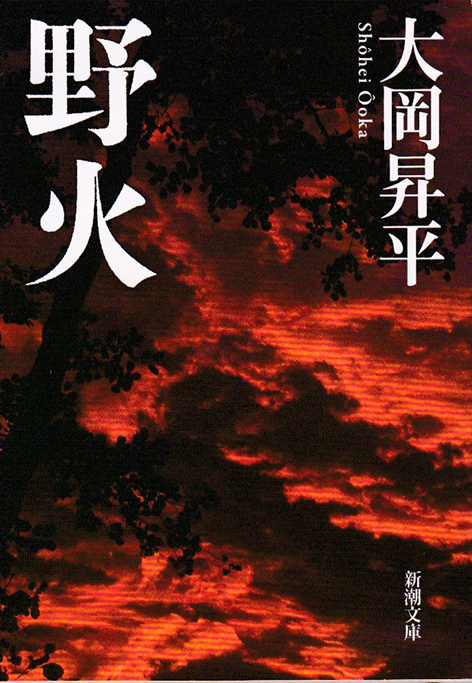

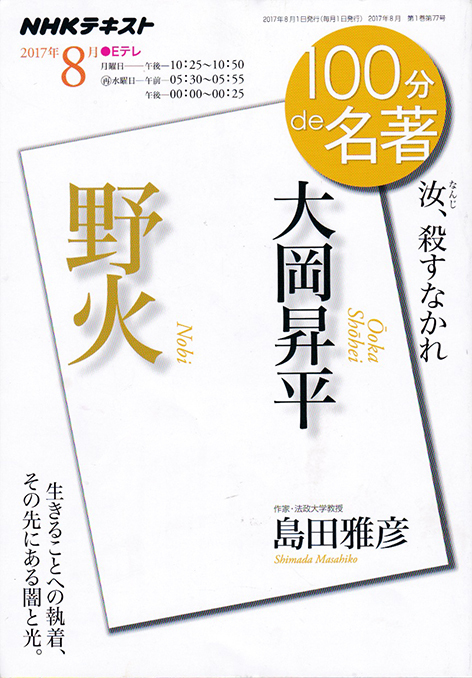

この『ダンケルク』の鑑賞後、今まで観るのを避けてきた映画『野火』(塚本晋也監督,2014年)をようやく観ることにしました。しかし、その前に大岡昇平の原作と、NHKの100分で名著のテキスト『大岡昇平 野火』を読みました。そこで、改めて文字と映像の印象の違いを実感しました。原作は、もちろん悲惨な場面はあるものの、主人公の内省的な問いかけが強く伝わってきましたが、映像はむしろ視覚的にショッキングな印象が強く残ります。

『ダンケルク』と『野火』、どちらも戦場を題材とした映画ですが、西洋と東洋という違いや、監督の志向の違いもあるかと思います。リアルという意味では、実際に戦地をさまよった大岡昇平の言葉は特に重く、それを映像化した『野火』に軍配が上がるような気がしました。

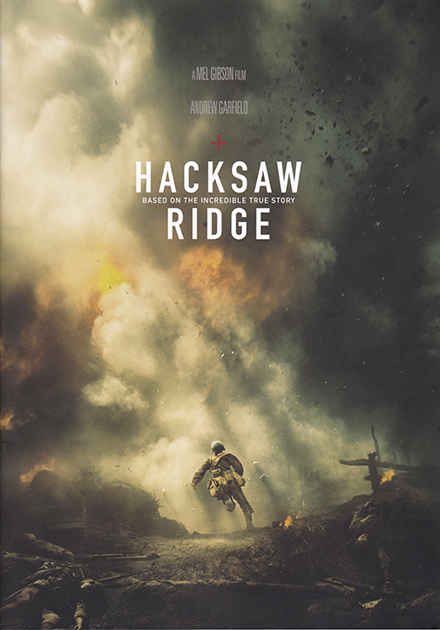

かつて観たスピルバーグ監督の『プライベートライアン』、クリント・イーストウッド監督の『父親たちの星条旗』『硫黄島からの手紙』、メル・ギブソンの『ハクソーリッジ』や、アウシュヴィッツを題材にした『サウルの息子』、こうの史代原作の『この世界の片隅に』等、考えさせられる映画が沢山あり、それらを観るたびに、作った人の想いを強く感じます。決して楽しい経験ではないかもしれませんが、知ること、考えることは、特に今の時代、大切だと改めて思います。

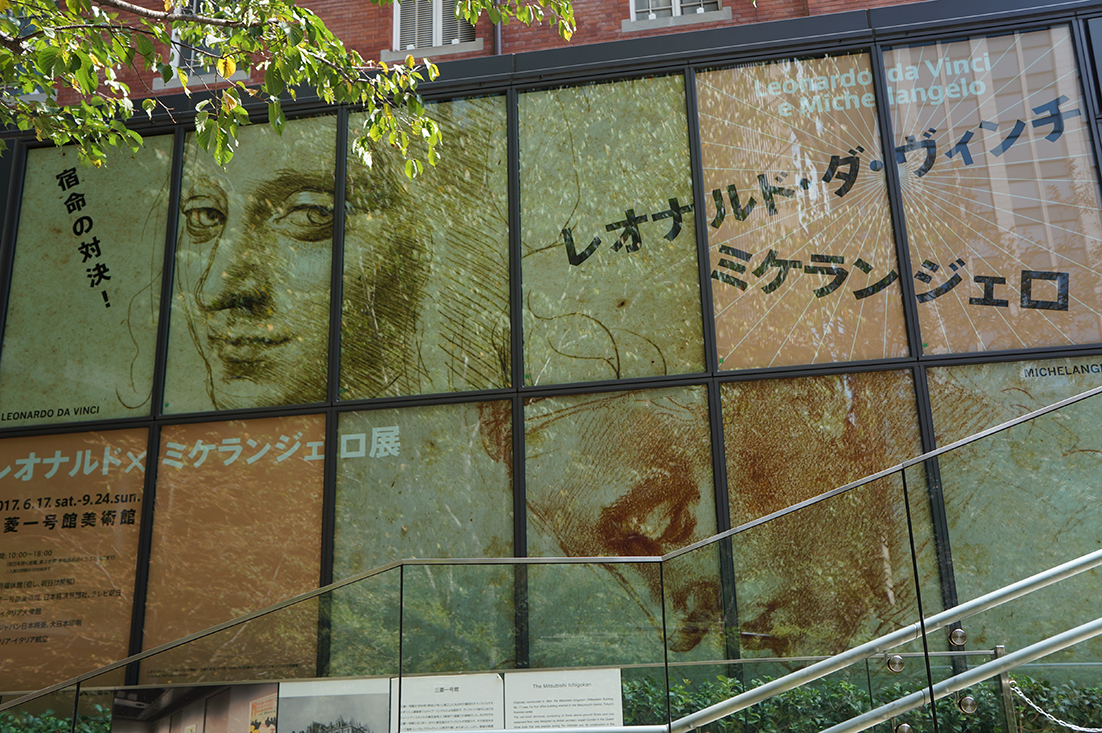

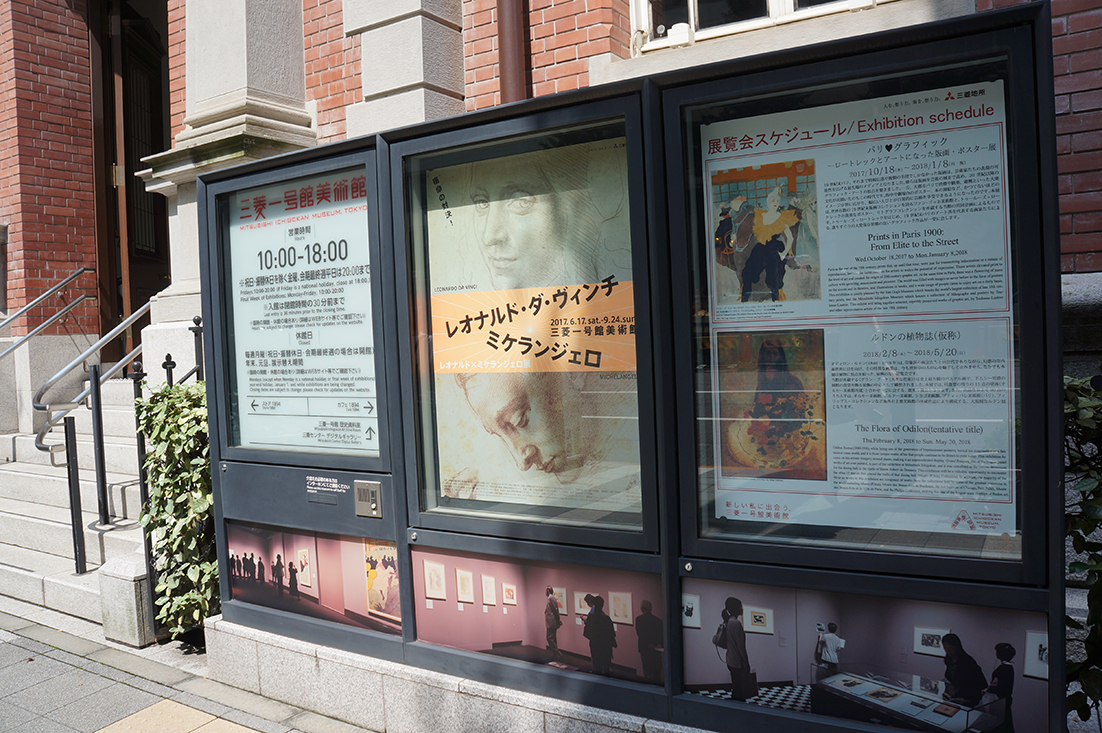

三菱一号館美術館で開催されている「レオナルド×ミケランジェロ展」にようやく行ってきました。 今回の目玉はレオナルド・ダ・ヴィンチの『少女の頭部/《岩窟の聖母》の天使のための習作』と、ミケランジェロの『《レダと白鳥》の頭部のための習作』。どちらも1500年前後に描かれた素描です。閉会(〜24日)も近い為か、土曜日の朝でも入口前には行列が出来ていました。会場入ってすぐに、この2作品が展示されていたため、展示室も鑑賞者で大渋滞。どちらの作品も私は初見でしたが、ミケランジェロの抜群の上手さに改めて感嘆しつつ、個人的により興味深かったのは『少女の頭部』の方。髪はほとんどなぐり描きのような線ですが、こちらを見ているような顔の表情は何とも言えず魅力的です。実物は思ったより小さく、ダリの『記憶の固執』を観た時のことを思い出しました。またこのポーズは、フェルメールの『青いターバンの少女』も彷彿とさせます。「パラゴーネ」とは、“比較”を意味するイタリア語で、かつてレオナルドとミケランジェロも、互いに異なる立場で、それぞれ絵画と彫刻の優位性を論争していたと言います。展示作品の多くはイタリアまで行かなければ見られないものばかりですから、会場を行きつ戻りつ、何度も見返して、目に焼き付けて帰りました。

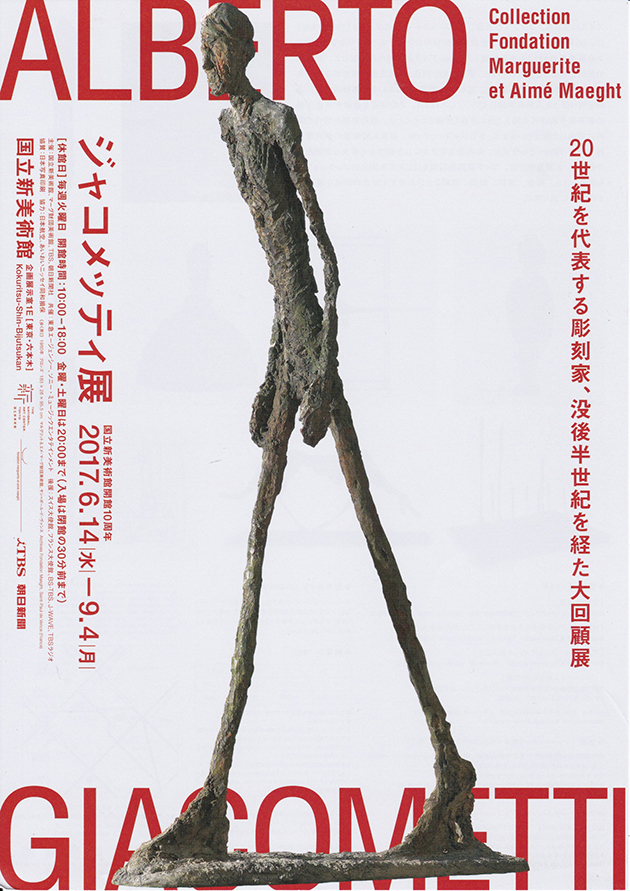

会期終了間際、ようやく「ジャコメッティ展」(国立新美術館)に行くことができました。

会期終了間際、ようやく「ジャコメッティ展」(国立新美術館)に行くことができました。

当日、午後から美術館で会議があったため、金曜午前中の鑑賞となりましたが、予想以上に人が多く、関心の高さが伺えました。会期中、ずっとこの混雑が続いていたとは思えませんが、それでも一般的には認知度が低いと思われがちな彫刻芸術に、多くの人が関心を寄せていたことを単純に嬉しく思いました。

ジャコメッティは、本国スイスでは紙幣の図柄になるほど著名な彫刻家で、建築家のル・コルヴィジェと同格に扱われています。今回の展示では、特に『群像』と『胸像シリーズ』及び『犬』に惹かれましたが、展示室13の『ヴェネツィアの女』を、効果的に見せていた展示方法も魅力的でした。

ジャコメッティの作品は細長いフォルムが特徴的ですが、それに反して存在感が強いことに改めて驚かされました。沢山の良い刺激をもらって、会場を後にしました。

夏休みを利用して、長野市、上田市、茅野市、長和町を訪ねてきました。長野市では、初めて宿坊に泊まりました。夕食は精進料理、翌朝は4:30起きで、善光寺参り(お朝事)です。善光寺の山門には、高村光雲・米原雲海作による、力強い仁王像がそびえ立っています。

2日目は長和町に移動して、学生時代にとてもお世話になったオーベルジュ・ド・バレ・ブランシュへ。“オーベルジュ”とはフランスが発祥の「おいしい料理をゆっくり堪能できる宿泊施設付きのレストラン」のことで、オーナーによるフランス料理は絶品です!30年以上前に、ここで住み込みのアルバイトをした日々を懐かしく思い出しました。

3日目は、茅野市・尖石縄文考古館と上田市へ。上田駅前にある「飯島商店」のジャムは特にオススメです。近くに行ったら、是非、訪ねたいお店です。

旅の終わりは「真田丸」で人気の上田城へ。帰宅後、上田を舞台にした映画『サマー・ウォーズ』(細田守監督)を、思わず見返してしまいました!

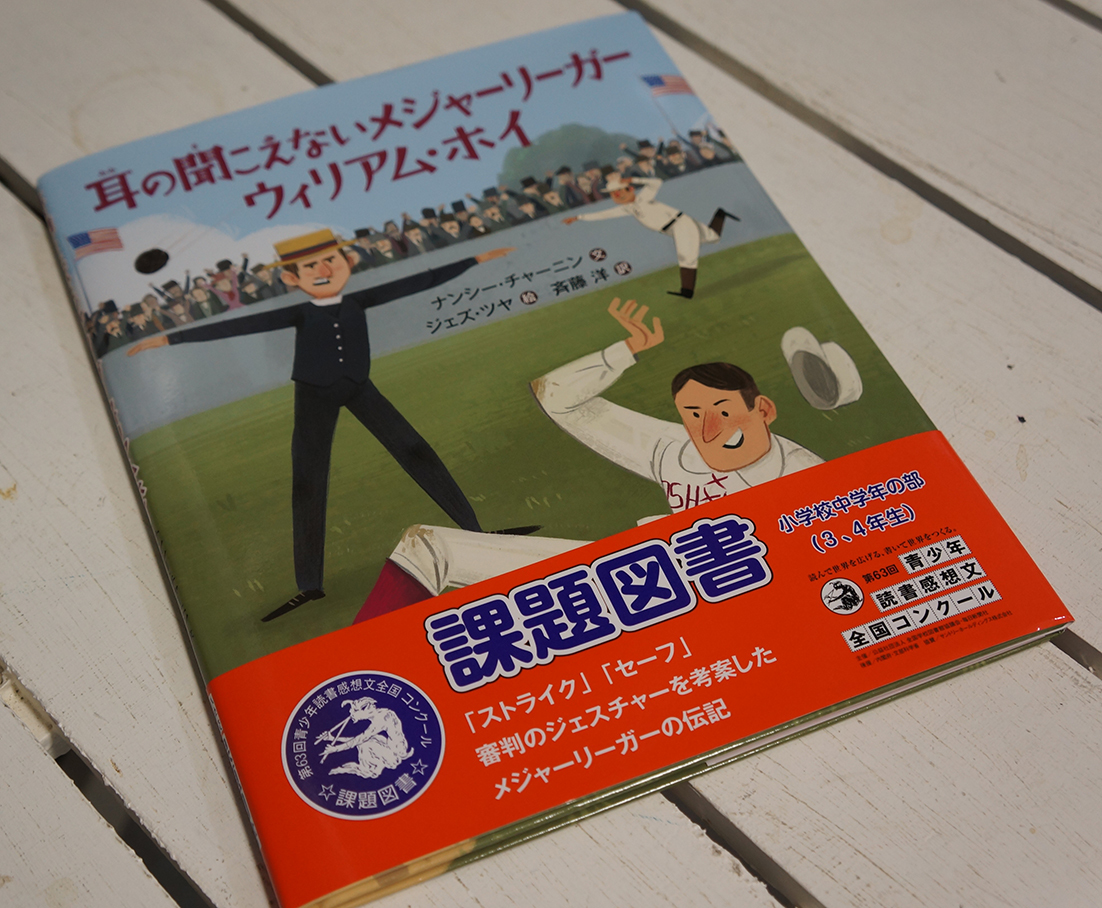

先日、造形芸術系コースの卒業生に会う機会があり、この本の帯の制作に関わった話を聞きました。卒業生の活躍は、私にとっても嬉しいことですし、在学生の励みにもなります。話の内容も、審判のゼスチャーや、サインを初めて作った、ウィリアム・ホイ選手の感動的な話です。

先日、造形芸術系コースの卒業生に会う機会があり、この本の帯の制作に関わった話を聞きました。卒業生の活躍は、私にとっても嬉しいことですし、在学生の励みにもなります。話の内容も、審判のゼスチャーや、サインを初めて作った、ウィリアム・ホイ選手の感動的な話です。

『耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ』、ナンシー・チャーニン/文、ジェズ・ツヤ/絵、斉藤洋/訳、光村教育図書、2016年10月30日初版、全国書店で発売中!

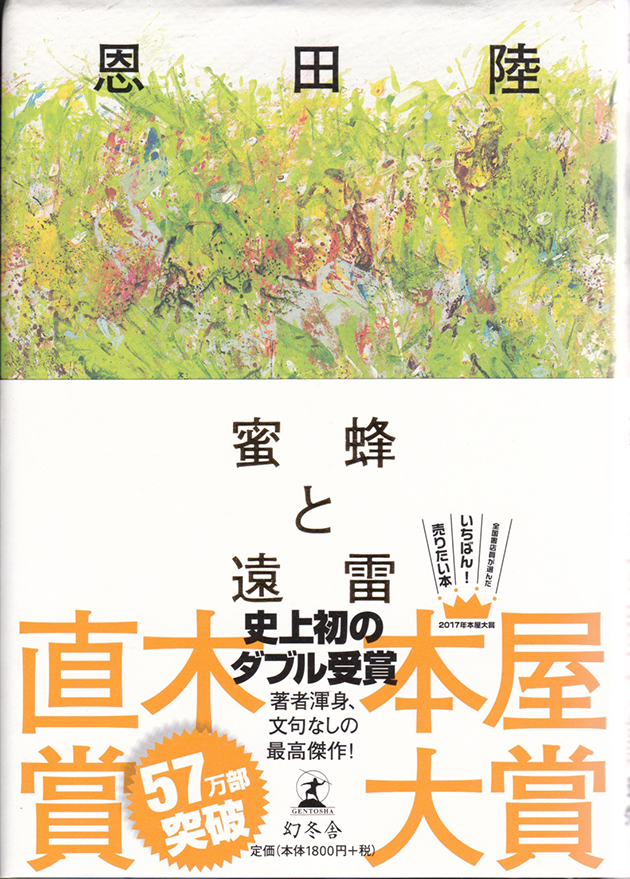

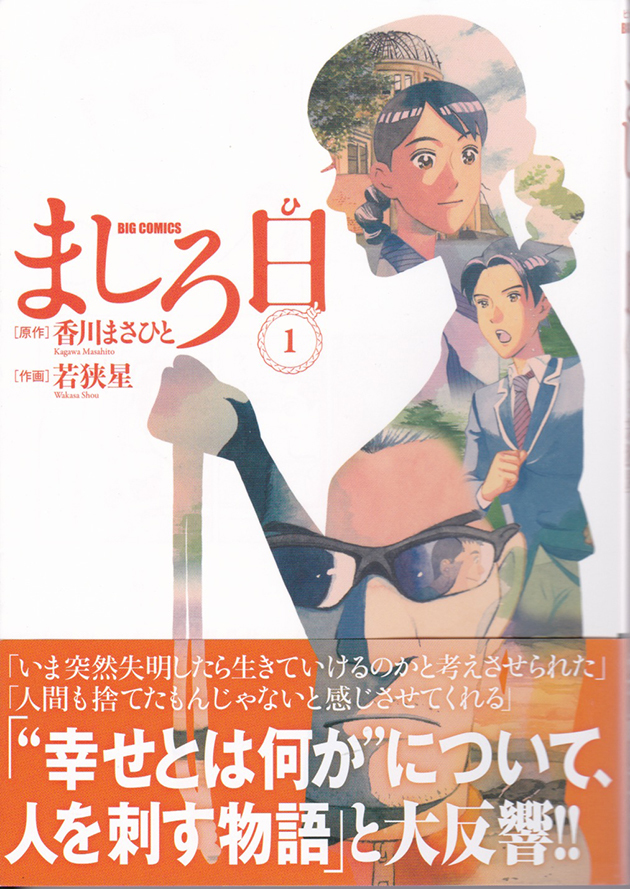

以前から気になっていた恩田陸さんの小説『蜜蜂と遠雷』(幻冬舎、2016年9月20日初版)を、面白く読んでいます。全507頁で、時間がないとなかなか読み進められないので、夏休みに一気読み。また『ましろ日』(香川まさひと原作・若狭星作画、2017年8月2日初版、小学館)は、現代の広島を舞台にしたマンガでした。主人公が小学校の先生に言われた「広島に住むからには幸せになる覚悟がいる」という台詞が心に残ります。

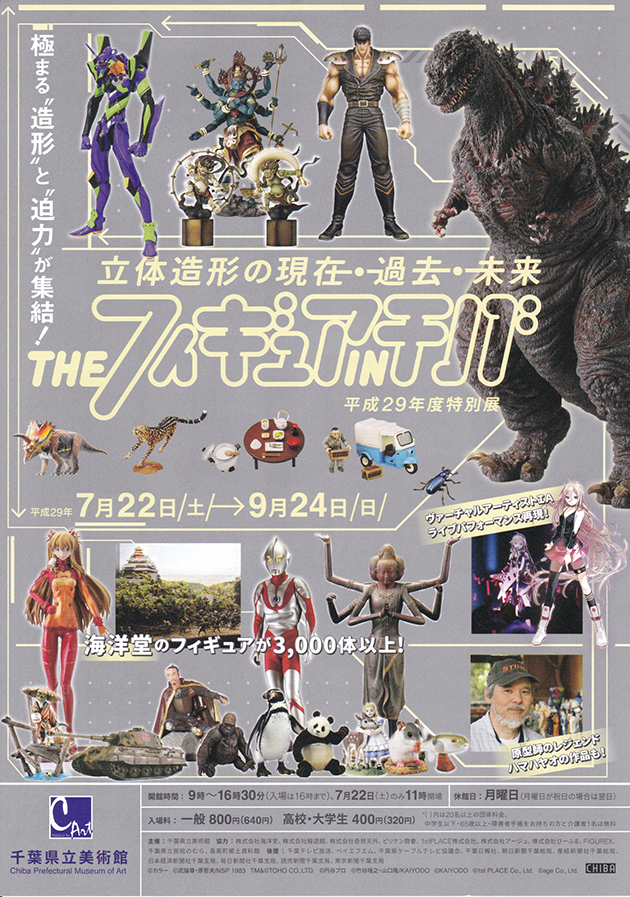

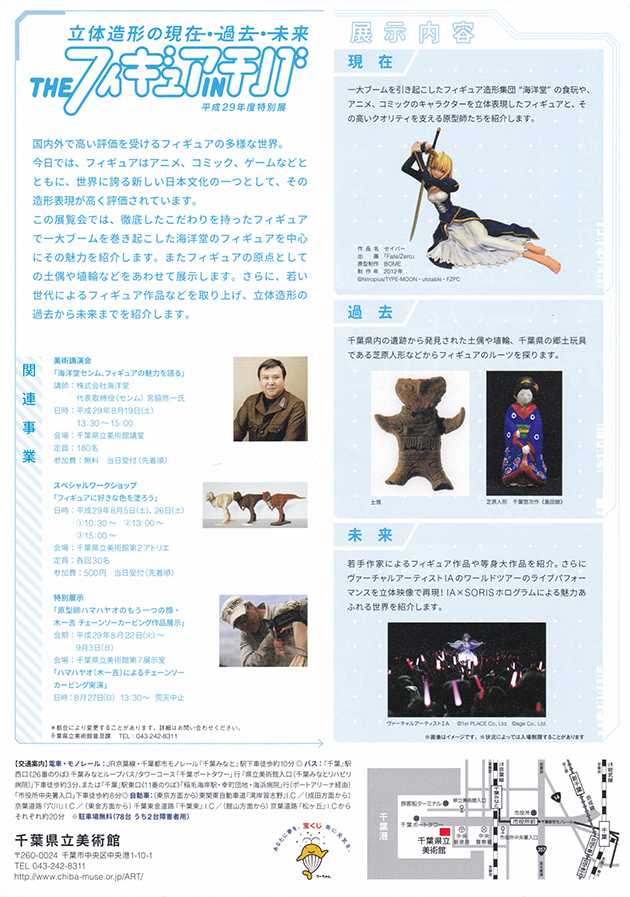

千葉県立美術館では、現在、「THEフィギュアINチバ」展が開催されています。こちらも夏休み企画。たくさんの子供連れでにぎわっています。海洋堂の緻密な造形に改めてため息がでました。一番奥には、土偶や埴輪、彫刻作品も展示され、立体造形の魅力を伝える工夫がされていました。

8月3日に発行された広島大学の広報誌『HU-plus』(Vol.4)の「キャンパス見どころ案内」で、2013年に大学病院に設置した作品『FOUR SEASONS TREE 』が紹介されました。

8月3日に発行された広島大学の広報誌『HU-plus』(Vol.4)の「キャンパス見どころ案内」で、2013年に大学病院に設置した作品『FOUR SEASONS TREE 』が紹介されました。

詳細は、広島大学公式HPで御覧下さい。 https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/41042

『なぜジョブズは、黒いタートルネックしか着なかったのか?』(ひすいこたろう+滝本洋平/著、A-Works、2016年11月25日初版)

『なぜジョブズは、黒いタートルネックしか着なかったのか?』(ひすいこたろう+滝本洋平/著、A-Works、2016年11月25日初版)

確かに黒いタートルのイメージしかない、アップル創業者のスティーブ・ジョブズ。不思議に思い、手に取ってみて、なるほど、なるほど。サブタイトルに「真の幸せを生きるためのマイルール」とありますが、それがヒントです。

「(自分の人生において)何をしたいか(成し遂げたいか)」という問いが明確になれば、「何をしないか」ということも明確になってくるというお話。自然と勇気がわいてくる一冊です!

前回のブログでは映画の『life』を取り上げましたが、今度は書籍の『LIFE』。蔦屋家電で見つけたこの本(『LIFE(ライフ)人間が知らない生き方』、麻生羽呂×篠原かをり、文響社、2016年11月初版)。読んでみると実に興味深い。副題に「人間が知らない生き方」とあるように、生物(動物)の生態から、人間社会を読み解く斬新な切り口です。

例えばペンギン。この本によると「氷の上から海に飛び込む時、最初に仲間の一人を蹴り落とす」とあります。もし天敵のシャチが海の中にいたら、食べられてしまうというリスクがありますが、もしいなかったら最初に餌にありつけるという、一か八かの戦略です。自らの意思で飛び込むのなら、自己犠牲的で美しさも感じますが、「仲間が蹴り落とす」となるとまた印象が違ってきます。最初に飛び込むファーストペンギンは、「リスクを恐れずに勇気を持って新しいことにチャレンジする人」という定義もあるようです。

その他、今夏の展覧会の御紹介。

・『浮遊者三人展』(竹内佳織里、松垣佳代、長友紀子)8/5〜13@純ギャラリー(尾道)

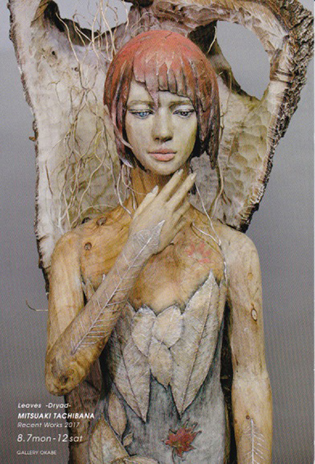

・『葉達ー木に宿るニンフー 立花光朗彫刻展』8/7〜12@ギャラリーオカベ(銀座4)

・『第47回いてふ会彫刻展』8/8〜13@千葉県立美術館(千葉市)

・『宮里明人4人展』8/5〜17@ギャラリーバーン(那須塩原市)

7/8に公開された、映画『life』を観ました。とても興味深かったのですが、思った以上に怖く、観る人を選ぶ映画かもしれません。

7/8に公開された、映画『life』を観ました。とても興味深かったのですが、思った以上に怖く、観る人を選ぶ映画かもしれません。

このHPや、自身の作品テーマでもある“LIFE”は、命、人生、生活といったニュアンスで使っていますが、「life=生き物」という意味もあります。この映画のタイトルはまさに、実在する国際宇宙ステーション(ISS)の中で、未知の生命体(life)の発見を機に、物語は急展開していくという内容。観ていてかなり息苦しくなりますが、それは映像自体にリアリティがあるからだと思いました。映画『ゼロ・グラビティ』の現実感や浮遊感に、恐怖感が加わったような感じです。

映画を観ながら、今、日本でも話題になっている特定外来生物のヒアリのことをずっと考えていました。

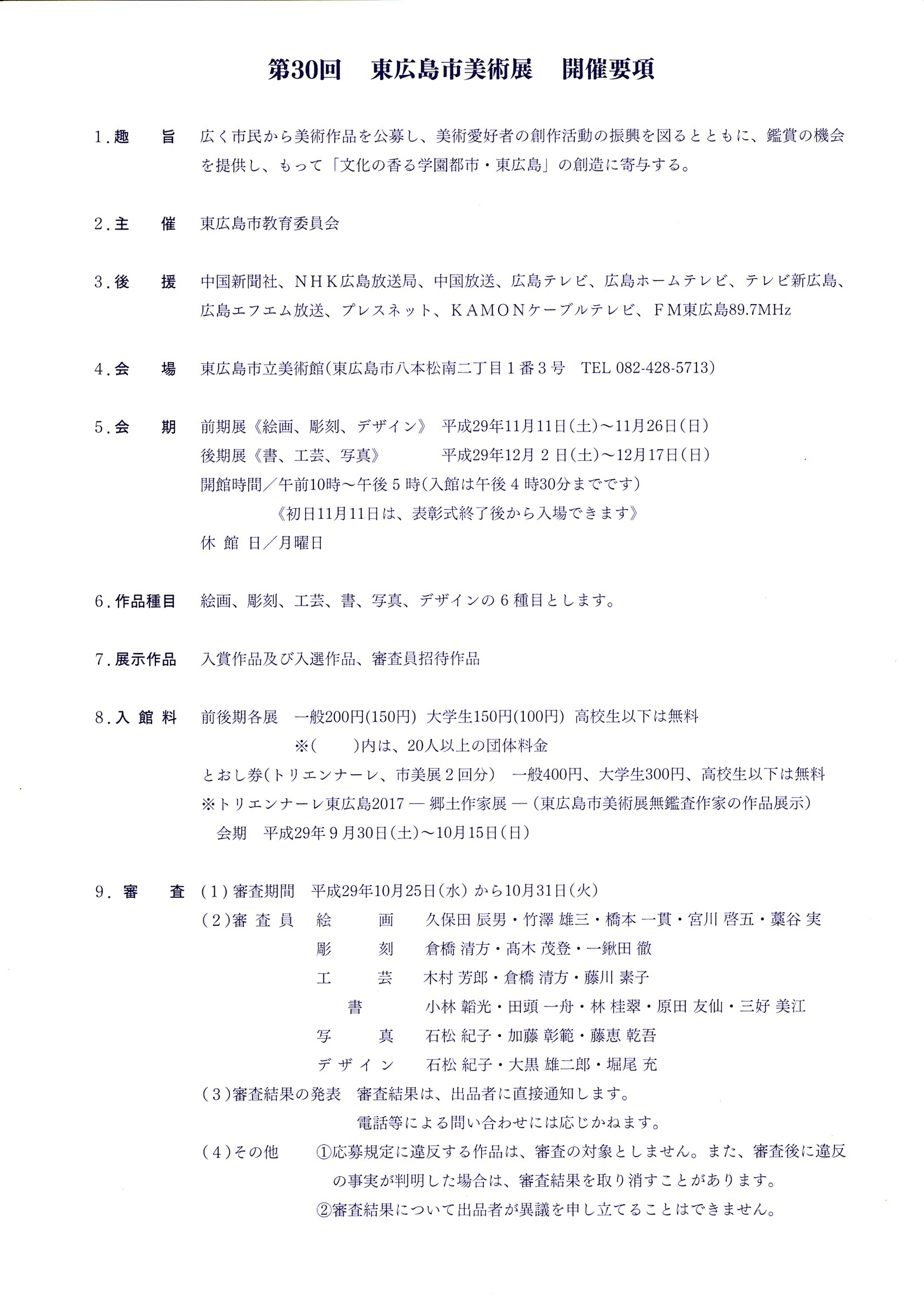

11月に東広島市立美術館で開催される、第30回東広島市美術展の彫刻部門審査員を務めさせていただくことになりました。奮ってご出品下さい。

11月に東広島市立美術館で開催される、第30回東広島市美術展の彫刻部門審査員を務めさせていただくことになりました。奮ってご出品下さい。

なお、開催要項等の詳細については、東広島市教育委員会 生涯学習部 文化課 芸術振興係まで、お問い合わせください。

平成28年3月に卒業した諸川もろみ(※)さんから、展覧会の案内が届きました。同じ卒業生のヒサモトタカト君との二人展。2017年7月21日〜24日@“meee”Gallery Tokyo(東京都中野区新井)。

平成28年3月に卒業した諸川もろみ(※)さんから、展覧会の案内が届きました。同じ卒業生のヒサモトタカト君との二人展。2017年7月21日〜24日@“meee”Gallery Tokyo(東京都中野区新井)。

諸川さんは、今年の群馬青年ビエンナーレ2017で、奨励賞を受賞した有望な若手作家です。審査員の一人、ヤノベケンジさん(現代美術家)は、「子供が絵を描くあるいは文章を書くといった行為の延長上に表現が存在することを示している、とても興味深い作家」と評しています。お時間のある方、是非、会場へ。

※アーティストネーム

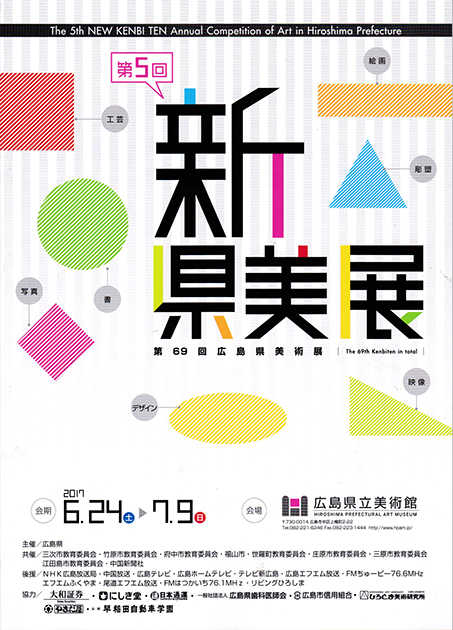

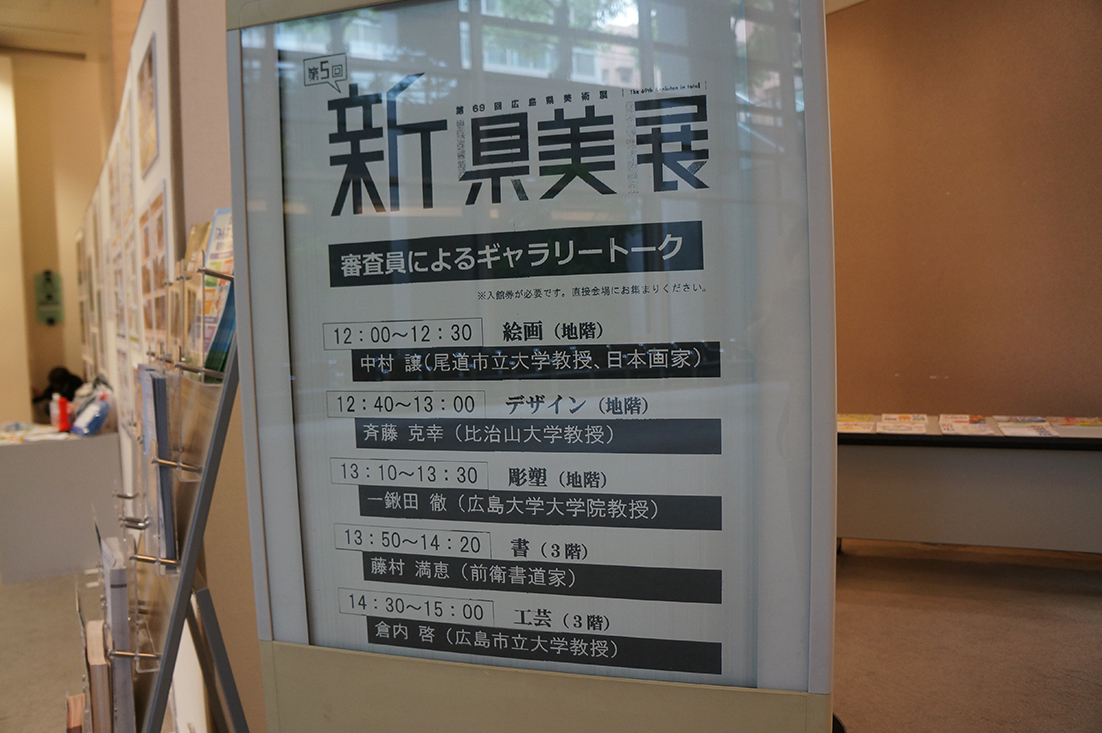

現在、広島県立美術館で開催されている「第5回新県美展」。24日には開会式と「審査員によるギャラリートーク」が開催されました。ギャラリートークでは、公開審査会の状況と、受賞作品・入選作品の解説を中心にお話しさせていただきました。当日、ご参加の皆様、ありがとうございました。受賞者・入選者の皆様、この度はおめでとうございました。

現在、広島県立美術館で開催されている「第5回新県美展」。24日には開会式と「審査員によるギャラリートーク」が開催されました。ギャラリートークでは、公開審査会の状況と、受賞作品・入選作品の解説を中心にお話しさせていただきました。当日、ご参加の皆様、ありがとうございました。受賞者・入選者の皆様、この度はおめでとうございました。

今、花盛りの大賀ハスを千葉公園に見に行ってきました。前日の450を超える花々が綺麗に咲いていました。本当の見頃は午前6〜8時とのことで、少し花びらが開き気味でしたが、それでも何とも言えない赤紫の色がとても優美で、気持ちが和みました。

一方で、太平洋戦争時の沖縄を舞台にした映画『ハクソー・リッジ』を観ましたが、気持ちが沈みました。『パッション』『アポカリプト』等、メル・ギブソン監督の映画はいつも興味深い内容で、今回も戦争の惨さを改めて感じさせられる映画でした。

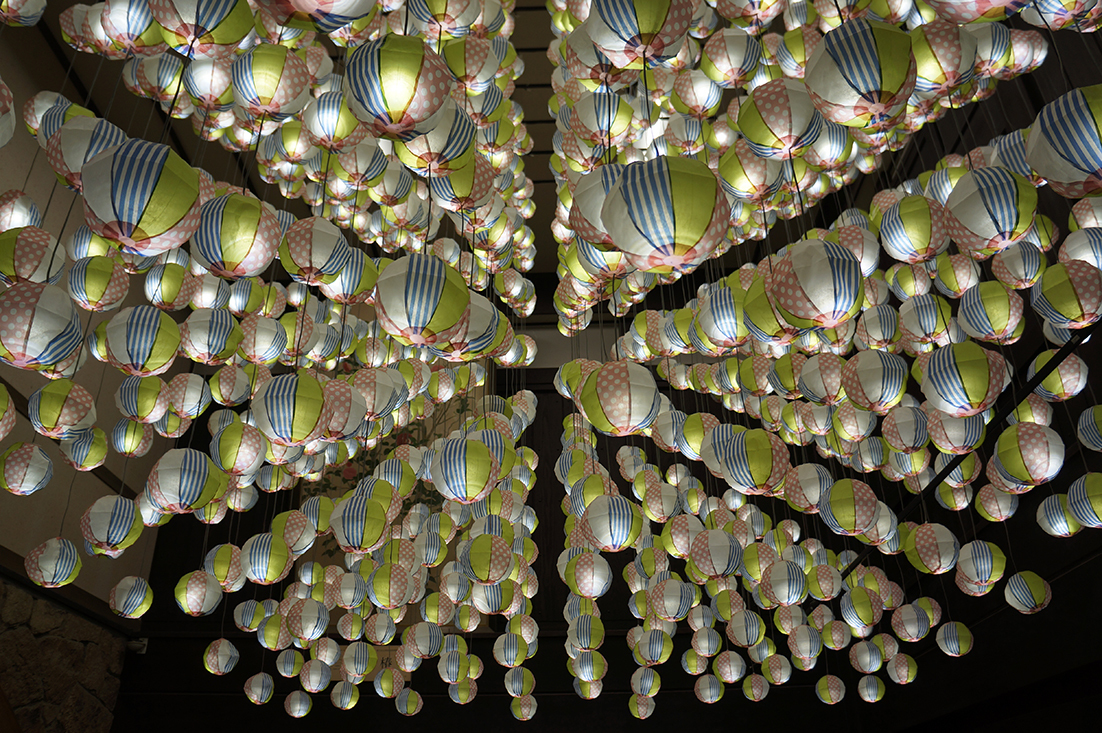

去る10日(土)午後、岡山大学で会議がありました。折角なので、早めの新幹線で岡山へ向い、午前中は市内を散策。岡山城では、OKAYAMA mt art projectを開催していました。[mt]とは、〈倉敷市に本社を構える「カモ井加工紙」製のマスキングテープのブランド名〉(https://www.okayama-kanko.jp/mt-art/)とのこと。城壁の装飾は終了していましたが、内部に紙風船のようなマスキングテープの球体が沢山。城内部の空間に、意外にも現代的な紙の質感が合っていました。

天気が良かったので、隣の後楽園にも足をのばすと、菖蒲が満開で、大賀ハスはこれから咲き始めるという感じでした。大賀ハスは、元々は1951年千葉市の落合遺跡で発掘された、約2000年前のハスの実から発芽・開花させたものです。発掘に携わった植物学者の大賀一郎氏から名前が付けられました。ロマンを感じる古代ハスです。

かつて『なぜ本屋に行くとアイデアが生まれるのか』(嶋浩一郎/著、祥伝社新書)という本を読んで、共感したことがあります。ネット通販も便利ですが、何も考えず本屋をぶらつくと、意外に面白い本に出会えることがありますし、たしかにアイデアが浮かぶこともあります。

そんな中、JR東京駅丸の内北口、OAZO(オアゾ)の中にある丸善本店は、よく立ち寄る書店の一つです。今回は①〜④を購入。また最近オープンした銀座6丁目のGINZA SIXの6F蔦屋書店もオススメ。特に洋書が充実しています。今回は⑤〜⑥を購入。

①『ある日の彫刻家 それぞれの時』、酒井忠康/著、未知谷(2017年6月15日初版):世田谷美術館・館長の酒井忠康氏の著作には、彫刻に関わるものも多く、勉強になります。

②『パブリックアートの現在 “屋外彫刻からアートプロジェクトまで”』柳澤有吾/著、かもがわ出版(2017年4月10日初版):この分野は、最近特に多くの著作が相次いで出版され、研究者が注目していることがわかります。

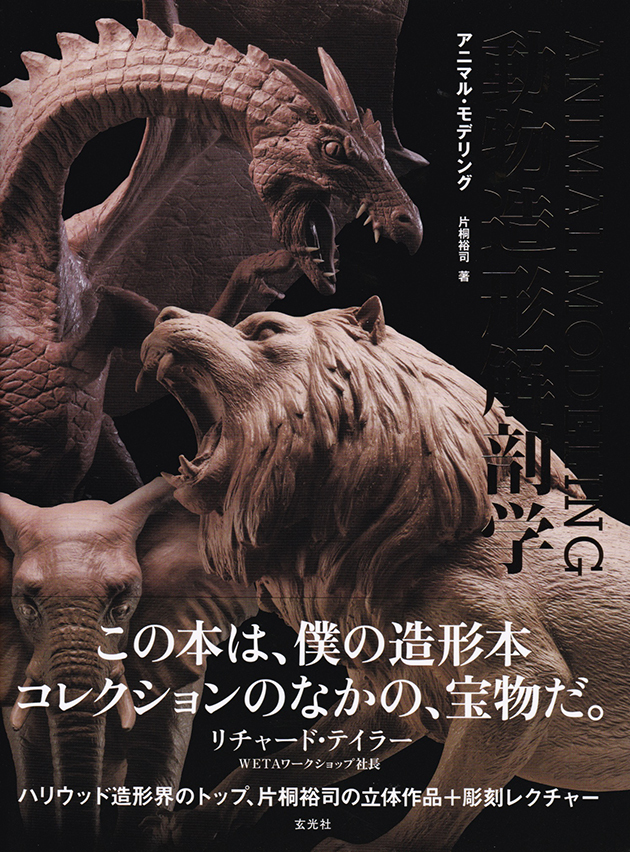

③『動物造形解剖学』片桐裕司/著、玄光社(2017年5月25日初版):後期の授業では、動物をモチーフにした制作課題があります。参考書にもなるかと。

④『図工・美術教育へのアプローチ 造形教育の手法 えがく・つくる・みる』辻泰秀/編、萌文書林(2017年3月31日初版):いつでも手元に置いて、必要な時に確認したいと思えるような本です。カラーで見やすく編集されています。参考作品として掲載されている作品写真には、知っている作家も何人か。

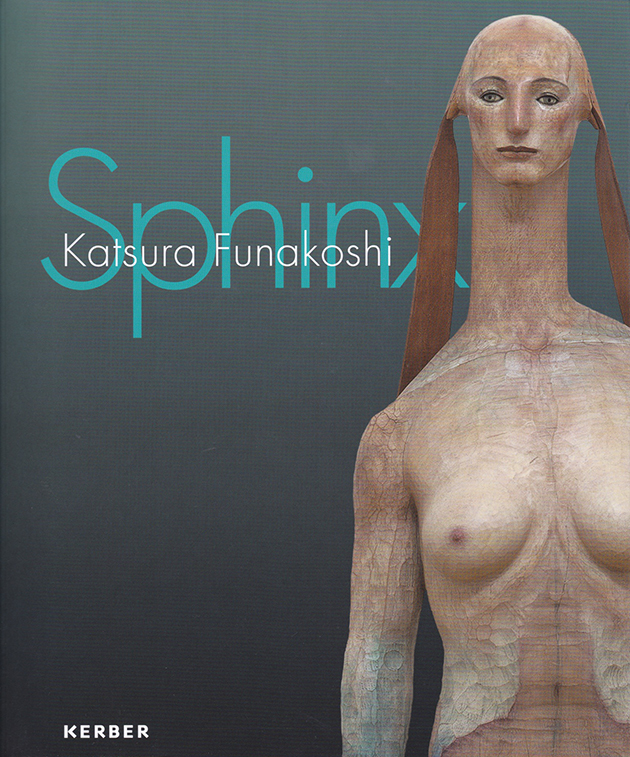

⑤『Sphinx Katsura Funakoshi』KERBER(Museum Wiesbaden):ドイツで開催された彫刻家・舟越桂さんの展覧会図録。洋書なので、値段もそれなり。

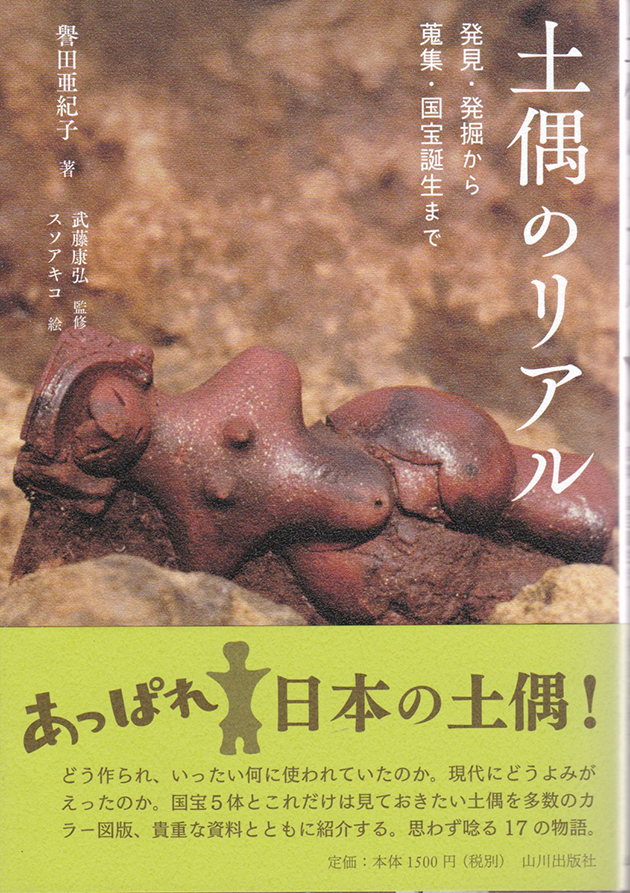

⑥『土偶のリアル 発見・発掘から蒐集・国宝誕生まで』譽田亜紀子/著、山川出版社(2017年2月15日初版):日本彫刻会アートライブラリー18号でも取り上げた 国宝『縄文のヴィーナス』『仮面の女神』を含む土偶情報が沢山。原稿をご執筆いただいた茅野市尖石縄文考古館・館長の守矢様の言葉も紹介されています。

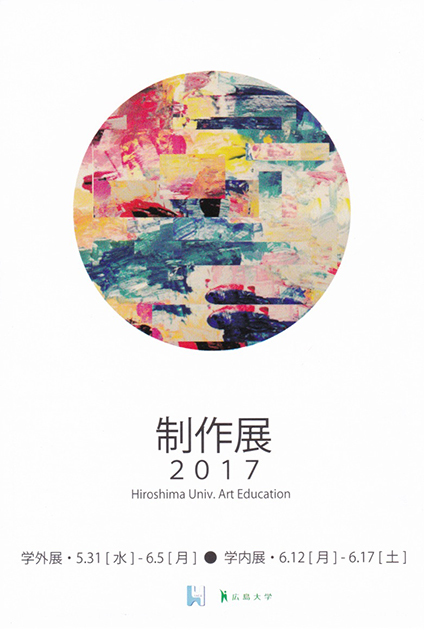

現在、東広島市市民文化センター3Fアザレアホールで開催されている学生の「制作展2017」。彫刻ゼミからは、宮田安美さん、河城由佳さんの2人が出品しています。是非、会場に足をお運びください!

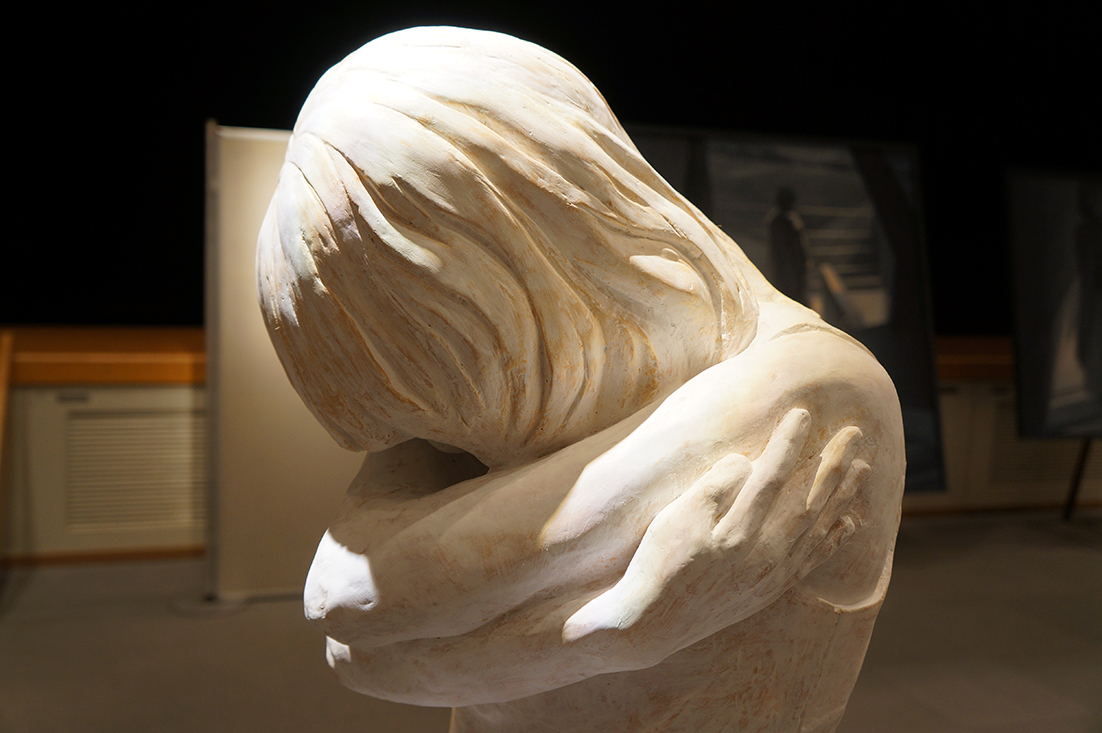

(写真左、部分)宮田安美『愛の連鎖Ⅰ』(石膏、樹脂粘土)

(写真右、部分)河城由佳『抱きしめる』(石膏)

彫刻作品の取材のため、イエズス会長束修道院(広島市安佐南区)を訪ねてきました。ここは修練院として歴史のある場所で、被爆建物としても有名です。また施設内には、彫刻家・舟越保武さんの「聖母子像」の石膏原型が展示されています。現在、東京都内にある石彫及びブロンズ像の元となった貴重なものです。また緑あふれる、落ち着いた庭には、広島大学出身で、比治山大学短期大学部教授の故・吉田正浪先生(新制作協会 彫刻部会員)の作品『アルペ神父の像』もあり、久しぶりに先生にお会いできたような気がしました。

当日、アレックス神父様に様々な施設をご案内いただき、大変お世話になりました。ありがとうございました。

以下、最近、購入した書籍から、オススメをご紹介。

①『彫刻の問題』白川昌生、金井直、小田原のどか/著、トポフィル(2017年3月5日初版)

②『わかりたい!現代アート』、布施英利/著、光文社知恵の森文庫(2017年4月20日初版)

③『いかに戦争は描かれたか』大谷省吾、林洋子、河田明久、木下直之/著、村田真/編、BankART1929(2017年4月30日初版)

④『やなせたかし』筑摩書房(2015年11月20日初版)

休日を利用して、バラが満開の谷津バラ園(習志野市)を訪ねてきました。何種類ものバラが、見事に咲いています。天候にも恵まれ、アマチュアカメラマンによる撮影会も開催されるなど、沢山の人出でにぎわっていました。バラ園近くの入口には、「読売巨人軍発祥の地」碑がありました。

また現在、全国書店で発売中の雑誌『美術の窓』(2017年6月No.405、生活の友社)に、評論家の武田厚先生による作品評(第47回日彫展出品作品『守(「永遠の夫婦」シリーズ)』を掲載いただきました。

①『国立新美術館を遊びつくす』セブン&アイ出版(2017年6月1日初版):いつも公募展でお世話になっている国立新美術館。開館してから、もう10年もたつのですね。

②『せいきの大問題 新股間若衆』、木下直之/著、新潮社(2017年4月25日初版):前作『股間若衆 男の裸は芸術か』(2012)の続編。知っている作家の作品も掲載されて、複雑な心境です。

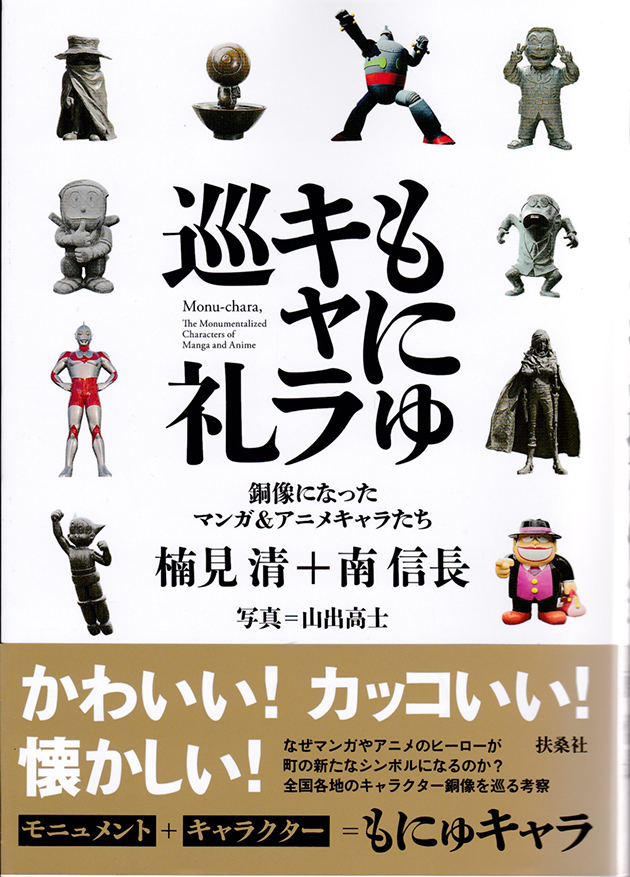

③『もにゅキャラ巡礼 銅像になったマンガ&アニメキャラたち』楠見清+南信長/著、扶桑社(2017年3月20日初版):「モニュメント」+「キャラクター」=「もにゅキャラ」だそうです。②同様、パブリックスペースの展示故の楽しさと難しさが共存しています。

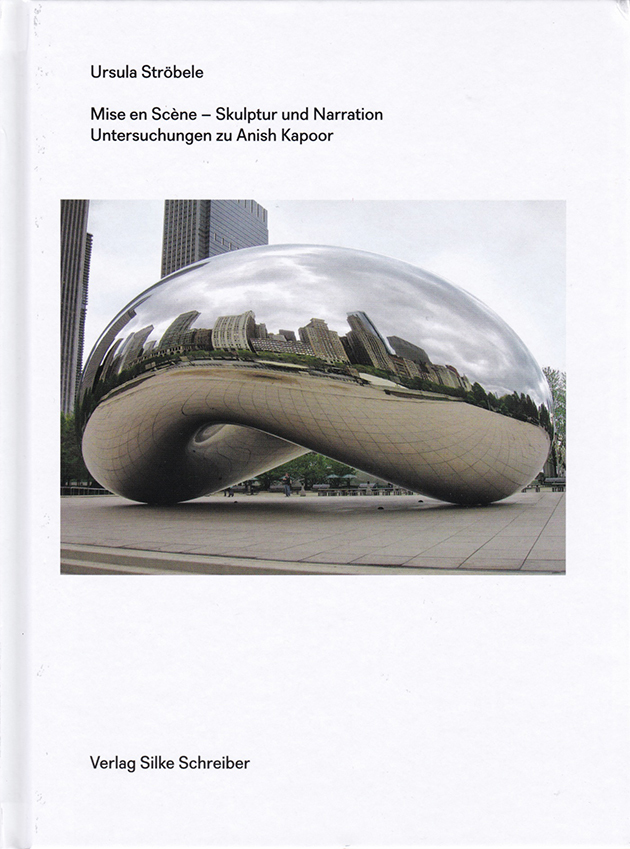

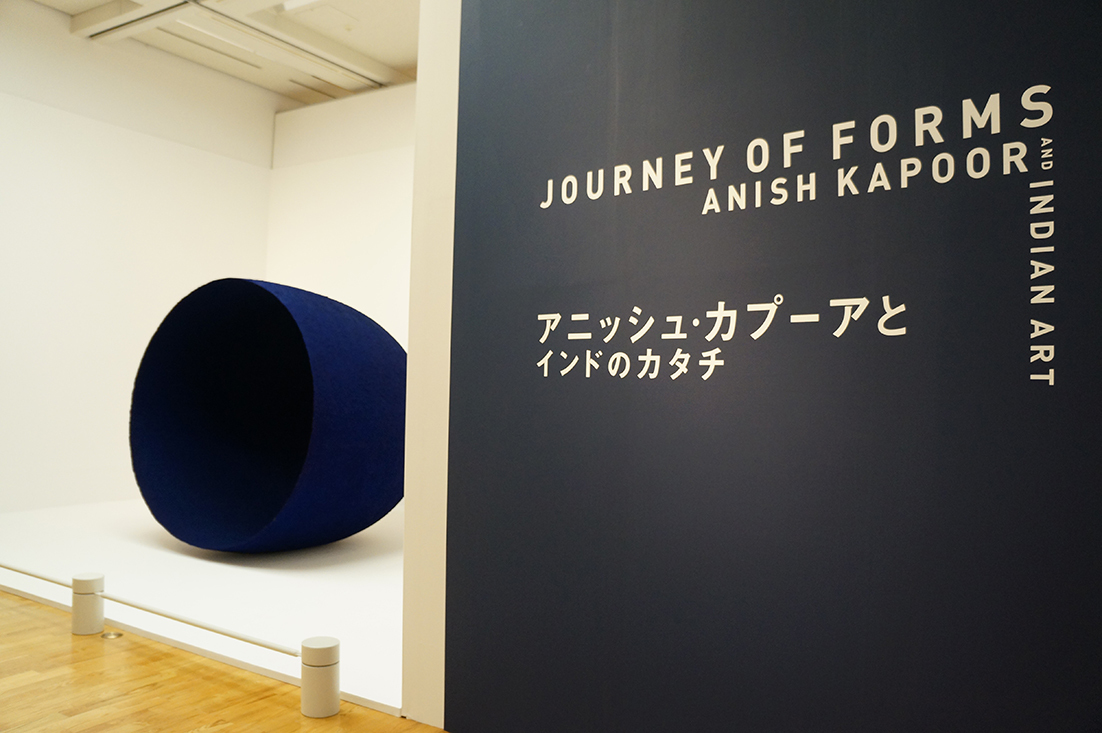

④『Mise en Scene-Skulptur und Narration Untersuchungen zu Anish Kapoor』Verlag Silke Schreiber(2013):アニッシュ・カプーアに関する洋書はそれなりに出版されていますが、日本語版がなかなか見つけられません。『クラウド・ゲート』(表紙写真)は、特に好きな彫刻作品です。

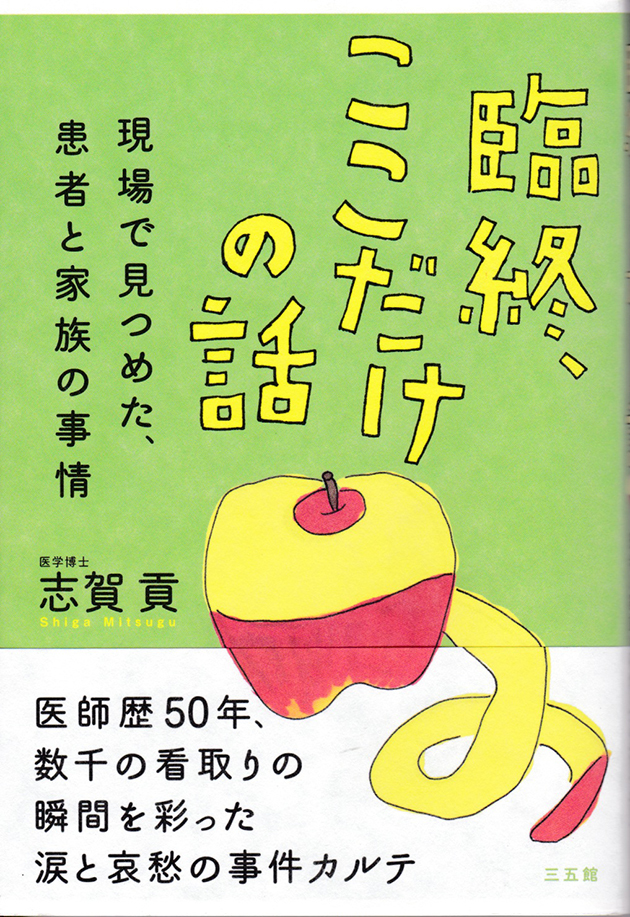

⑤『臨終、ここだけの話』志賀貢/著、三五館(2017年5月3日初版):前作『臨終の七不思議』がとても良かったので。

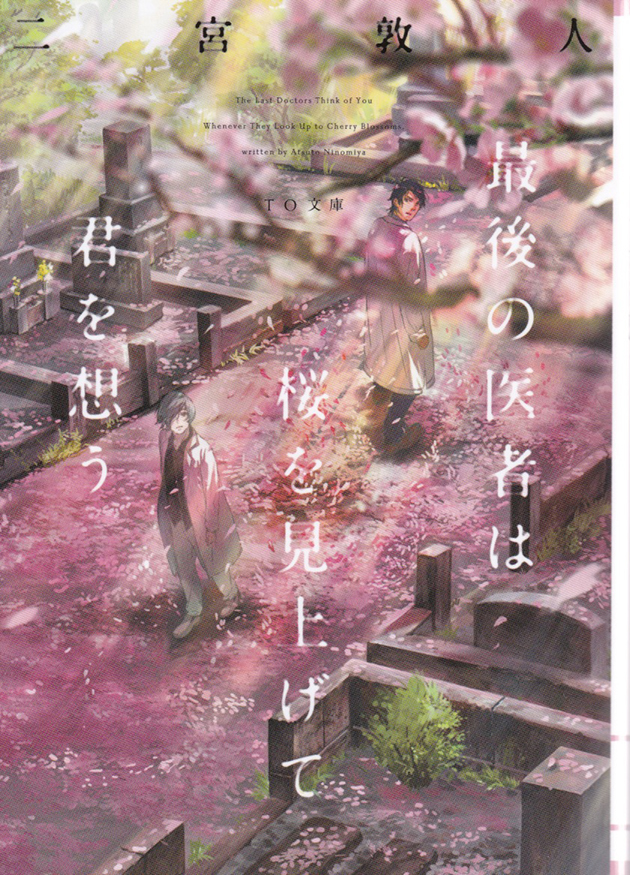

⑥『最後の医者は桜を見上げて君を想う』二宮敦人/著、TO文庫(2016年11月1日初版):新聞広告で気になったので。

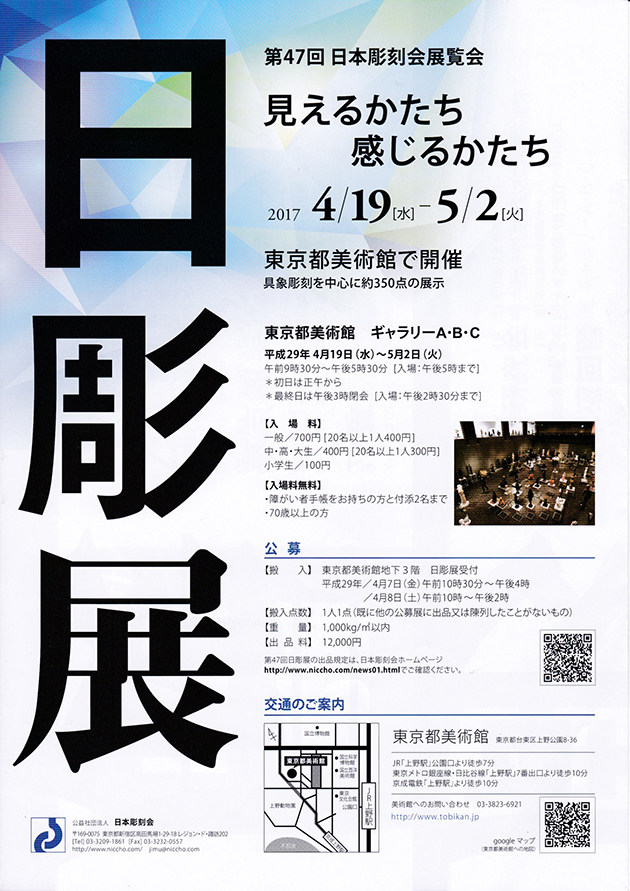

去る4月22日(土)に、日本彫刻会の「第47回日本彫刻会展覧会 表彰式及びオープニングパーティ」が、上野・東天紅で開催されたので、参加してきました。今年の「日彫賞」受賞者の田村さつきさん、昨年・一昨年の「日彫賞」受賞者の村上佑介君、共に広島大学造形芸術系コースの卒業生ですが、卒業後もこうした場で、作家として対等の立場で話ができることをとても嬉しく思いました。

去る4月22日(土)に、日本彫刻会の「第47回日本彫刻会展覧会 表彰式及びオープニングパーティ」が、上野・東天紅で開催されたので、参加してきました。今年の「日彫賞」受賞者の田村さつきさん、昨年・一昨年の「日彫賞」受賞者の村上佑介君、共に広島大学造形芸術系コースの卒業生ですが、卒業後もこうした場で、作家として対等の立場で話ができることをとても嬉しく思いました。

当日午後に少し時間がありましたので、日動画廊の「堀研展」や、銀座メゾンエルメスフォーラムの「アブラハム・クルズヴィエイガス展」を訪ねた後、出来たばかりのGINZA SIXにも足を伸ばしてきました。とにかく人が多く、建物の中に入るだけで一苦労です。エスカレーターから見える草間彌生さんの作品(写真)が、とても印象的でした。個人的には服飾品・装飾品等にはあまり興味がないのですが、6階にあった蔦屋書店は「ART IN LIFE 」をうたい文句にしているだけに、洋書も含めたかなりマニアックなアート関連本があり、楽しく歩けました。ただ、短い時間では全てを把握することが困難だったので、また機会を改めて、訪ねてみたいと思っています。

①大学美術教育学会誌『美術教育学研究 49』(2017年3月31日発行)に投稿した論文『ホスピタルアートの実践と評価』を掲載していただきました(pp.329-336)。関係各位に御礼申し上げます。

②『美術の窓 2017年5月号』「公募展便り」で、白日会展に出品した作品『ある修道院のための聖母子像(Ⅴ)』の作品評を、美術評論家の武田厚先生にいただきました。ありがとうございました。(p.189掲載)

③『アートライブラリー18号』社団法人日本彫刻会(2017年4月19日発行)が、できました。例年、執筆者の先生への御依頼から編集まで、約1年かかります。現在、東京都美術館で開催中の日本彫刻会展で配付しています。是非、ご覧下さい。

①『美大生図鑑』絵・文/ヨシムラヒロム、飛鳥新社(2017年4月5日初版):面白く読みました。美大あるある、本コースの学生にも紹介したい本。

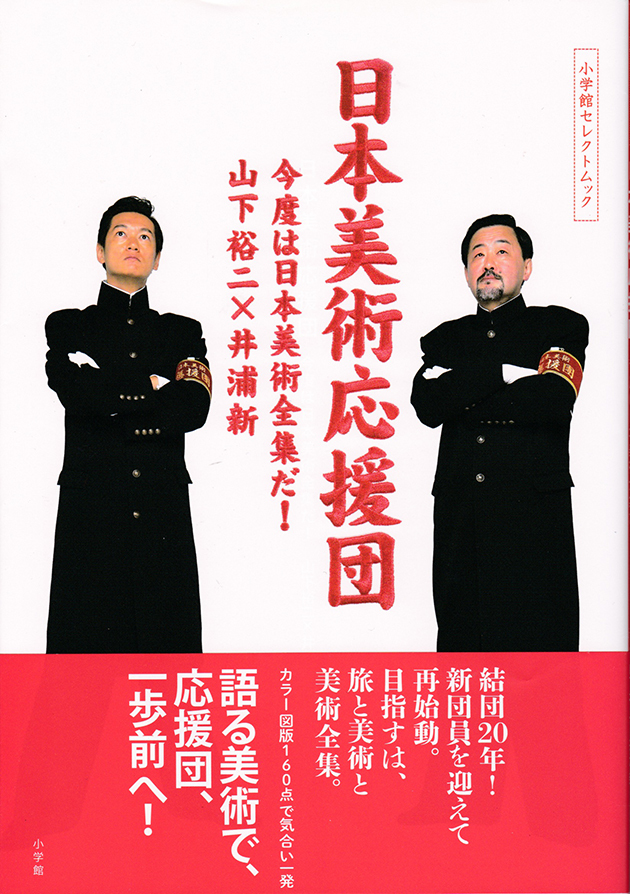

②『日本美術応援団 今度は日本美術全集だ!山下裕二 × 井浦新』、小学館セレクトムック(2016年11月9日初版):『日本美術全集』には、今回のアートライブラリー18号で取り上げられた国宝『縄文のビーナス』『仮面の女神』も、もちろん掲載されています。アートライブラリーは、19日から東京都美術館で始まる日本彫刻展覧会会場で、無料配付しています。

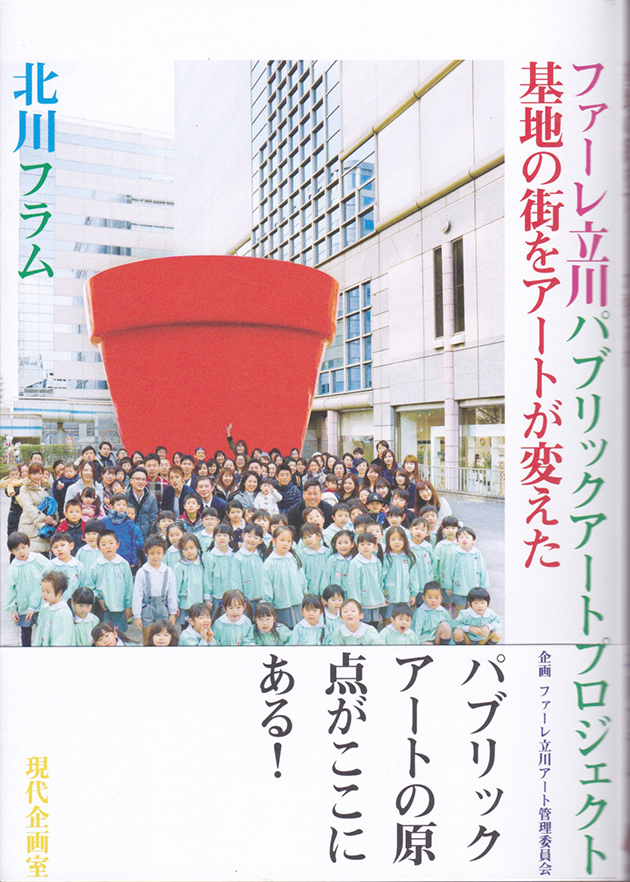

③『ファーレ立川パブリックアートプロジェクト 基地の街をアートが変えた』北川フラム/著、現代企画室(2017年3月18日初版):パブリックアートに関わる書籍は、最近、特に多く出版されているように思います。

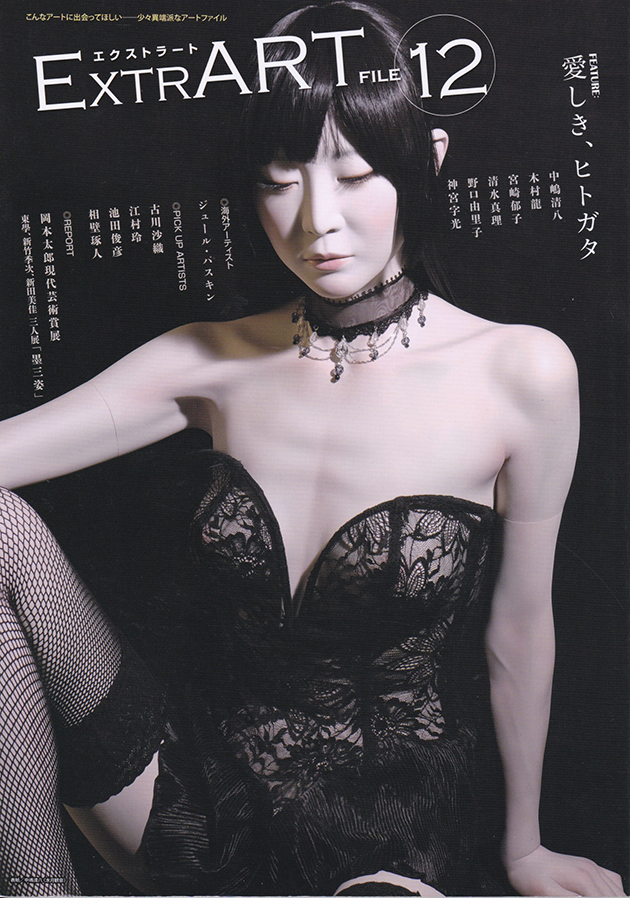

④『EXTRA ART FILE12』アトリエサード(2017年3月30日初版):特集は「愛しき、ヒトガタ」。人体を主なモチーフにしている身としては、興味深い内容でした。

博多の福岡アジア美術館で開催されている「アニッシュ・カプーアとインドのカタチ」展(〜5/9)を訪ねてきました。以前から注目していたインド出身の彫刻家ですが、日本ではまだまとまった展覧会が開催されていない状況の中で、カプーアの彫刻を観られる貴重な機会でした。ただし、今回の出品作品『虚ろなる母』(1989-1990、ファイバーグラス、顔料)は、元々、福岡市美術館の所蔵で、これまでも同館のロビーに設置されていたということを、今回初めて知りました。

本作については「インド神話で「母」は、豊穣の神であり、地上のあらゆる生命をはぐくみながら包み込み、同時に死を胎内に取り込み、ふたたび産み落とすと信じられています。生と死の象徴とされた母神は今日でもさまざまな美術作品の題材となっています。」(展覧会チラシより抜粋)とあります。この「生」「死」「母」等といった言葉は、私自身も、作品を観る上で、また作る上で、重要なキーワードとなっています。

翌日、映画『ライオン 25年目のただいま』(4/7公開)を観ました。「25年間迷子だった男が、Google Earthで起こした奇跡とはー?世界が驚愕した感動の実話」というコピーにもあるように、5歳の時にインドで迷子になったサルーという少年の物語です。ネタバレになるので書きませんが、なぜこの映画のタイトルが『LION』なのか、最後の最後でわかります。とても良かったです。

むかし観た『ルーツ』も実話をベースにしたアメリカのドラマで、狩りにいったまま奴隷商人に捕まってしまった主人公クンタ・キンテは、生きて再び家族の元に帰ることができなかったことを思い出しました。

どちらも家族のあり方について考えさせられる、素晴らしい作品だと思います。

移動時間、例えば東京と広島は新幹線で約4時間。この時間は、本を読むにはもってこいの時間です。『死の体験授業』山崎章郎/著(サンマーク出版、2015年1月30日初版)は、著者が実際に武蔵野美術大学で行った授業をベースにした内容。20年以上前に読んだ『病院で死ぬということ』を思い出しました。『臨終の七不思議』志賀貢/著(三五館、2017年2月1日初版)も、現役の医師が書いた本で、説得力があります。『魂でもいいから、そばにいて』奥野修司/著(新潮社、2017年2月25日初版)は、東日本大震災に関連するルポ。「霊体験」という言葉が使われていますが、恐怖体験ではなく、亡き人に出会えた人びとの話で、感動しました。『この嘘がばれないうちに』川口俊和/著(サンマーク出版、2017年3月10日初版)個人的には前作の『コーヒーが冷めないうちに』の方が好きでした。『聖地巡礼リターンズ』内田樹×釈徹宗/著(東京書籍、2016年12月1日初版)は、まだ読み終えていませんが、先日の映画『沈黙』と繋がる話で、興味深いです。

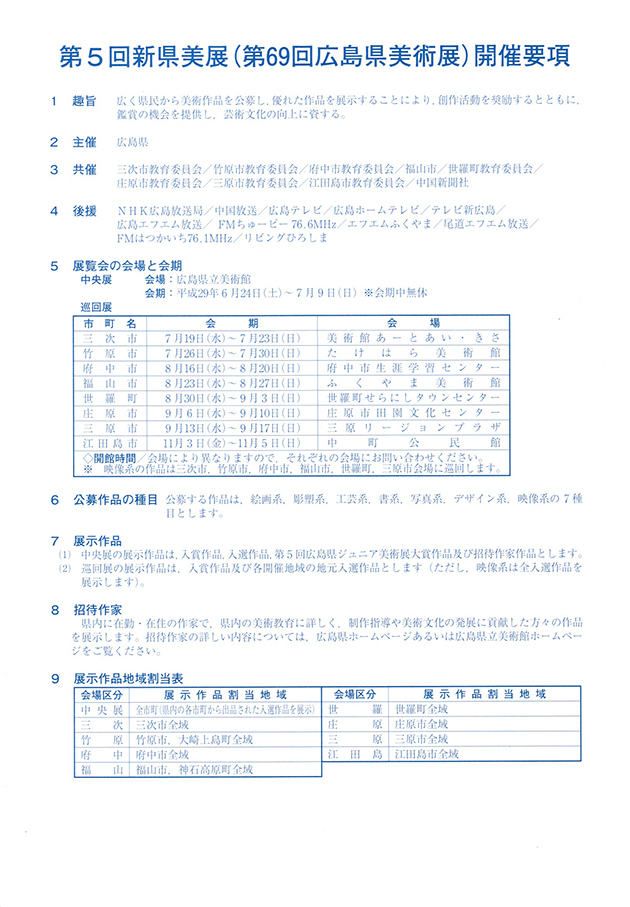

6月に広島県立美術館で開催される、第5回新県美展(第69回広島県美術展)の〈彫塑系〉審査員を務めさせていただくことになりました。奮ってご出品下さい。

6月に広島県立美術館で開催される、第5回新県美展(第69回広島県美術展)の〈彫塑系〉審査員を務めさせていただくことになりました。奮ってご出品下さい。

なお開催要項については、広島県のHP等でご確認くだい。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/40/dai5kaisinkenbiten.html

映画『SING』を観ました。ストーリーはいたってシンプルですが、「唱うことが好き」という、ただその想いが強くメッセージとして伝わって来る映画でした。専業主婦の仕事をこなしながら、歌のレッスンに取り組むロジータ(ブタ)と、本当は歌が上手いのに内気でその力を発揮できないミーナ(ゾウ)と、ギャング集団の父親に歌が好きなことをなかなか言いだせないジョニー(ゴリラ)が、特に気に入りました。

映画『SING』を観ました。ストーリーはいたってシンプルですが、「唱うことが好き」という、ただその想いが強くメッセージとして伝わって来る映画でした。専業主婦の仕事をこなしながら、歌のレッスンに取り組むロジータ(ブタ)と、本当は歌が上手いのに内気でその力を発揮できないミーナ(ゾウ)と、ギャング集団の父親に歌が好きなことをなかなか言いだせないジョニー(ゴリラ)が、特に気に入りました。

3月と4月に、左記の展覧会にて、新作を発表する予定です。お近くの方、是非、会場にお越し下さい。

3月と4月に、左記の展覧会にて、新作を発表する予定です。お近くの方、是非、会場にお越し下さい。

また編集を担当している、公益社団法人 日本彫刻会の彫刻研究誌「アートライブラリー18号」(年1回発行)も、最終の校正段階に入っています。発行は、2017年4月19日発行(予定)です。今回も、執筆者の先生、内容共に、充実したものになりました。是非、会場(東京都美術館)で入手してください。どうぞ、お楽しみに!

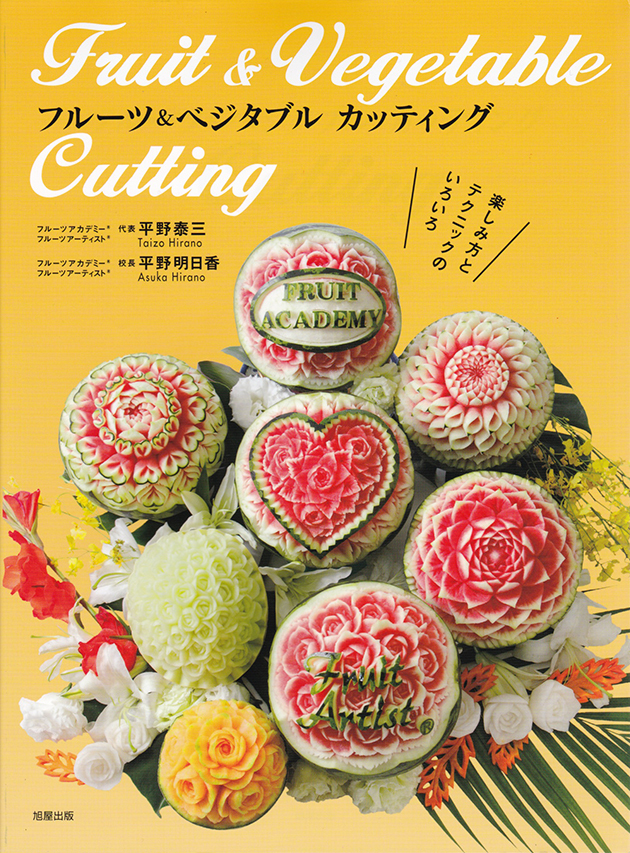

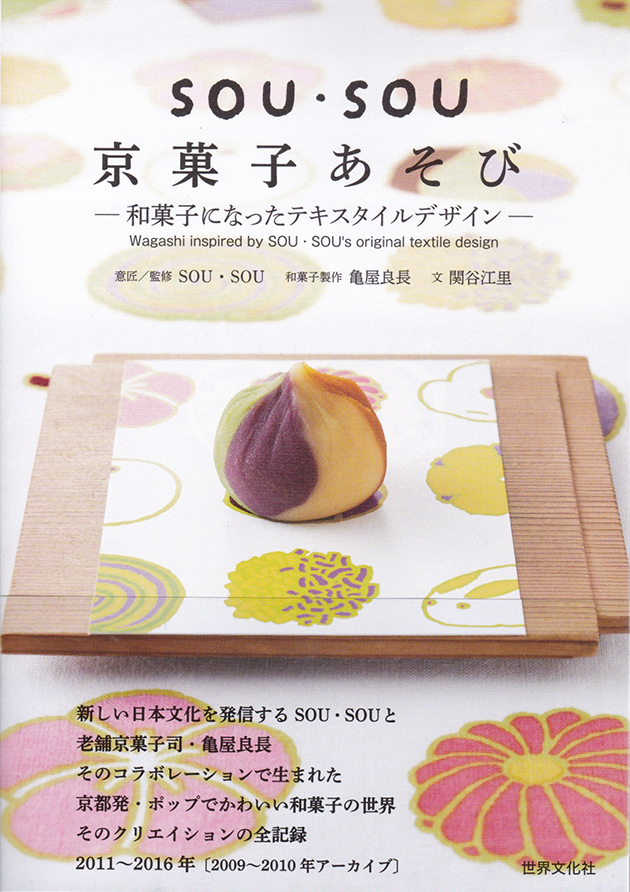

授業「彫刻表現演習」の課題で出したオリジナルスイーツ(オブジェ)の参考として、書籍2冊を購入しました。『フルーツ&ベジタブル カッティング』(平野泰三、平野明日香、旭屋出版、2016年10月28日初版)と、『SOU SOU 京菓子あそびー和菓子になったテキスタイルデザインー』(意匠/監修SOU SOU、和菓子製作 亀屋良長、文 関谷江里、世界文化社、2017年2月15日初版)。特に前者は、野菜や果物がカットされていく様には驚くばかり!私には、とてもできそうにありません。

授業「彫刻表現演習」の課題で出したオリジナルスイーツ(オブジェ)の参考として、書籍2冊を購入しました。『フルーツ&ベジタブル カッティング』(平野泰三、平野明日香、旭屋出版、2016年10月28日初版)と、『SOU SOU 京菓子あそびー和菓子になったテキスタイルデザインー』(意匠/監修SOU SOU、和菓子製作 亀屋良長、文 関谷江里、世界文化社、2017年2月15日初版)。特に前者は、野菜や果物がカットされていく様には驚くばかり!私には、とてもできそうにありません。

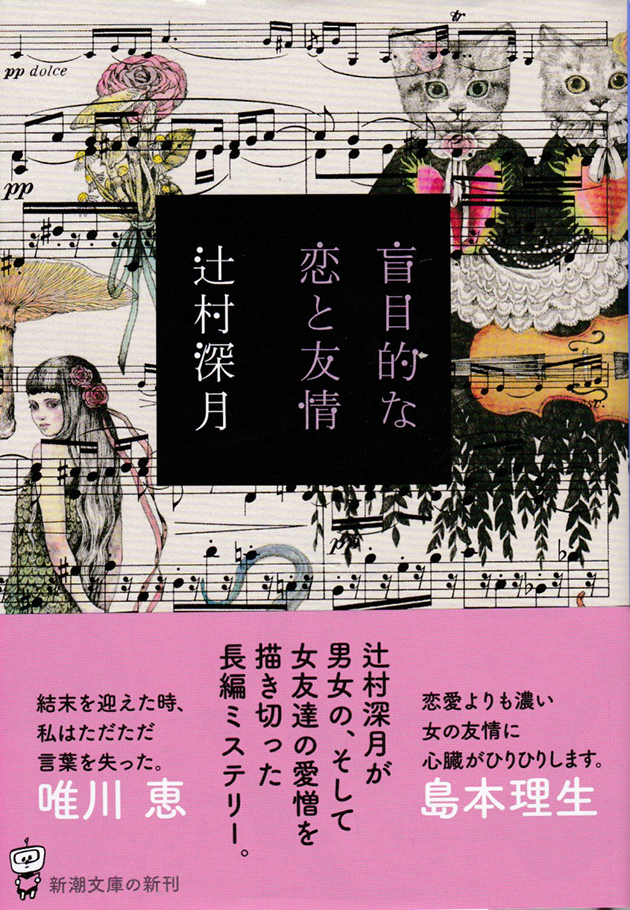

書店で辻村深月さんの小説『盲目的な恋と友情』(新潮文庫、2017年2月1日初版)を購入し、移動中に読みました。大学の管弦楽団を舞台にした小説で、若い女性の心理を細やかに、そして怖いくらいリアルに描いてあります。ミステリー的要素もあって、一気に読めました。辻村さんは千葉大学教育学部出身の直木賞作家。

雑誌『美育文化ポケット』(公益財団法人 美育文化協会、2016年12月号)の特集は、「ねんどをあそぶ」で、サブタイトルは「保育園・幼稚園・小学校をつなぐ造形カリキュラム」。粘土を用いた様々な教育実践が掲載されています。中には大学時代の後輩にあたる小林恭代先生(千葉大学教育学部附属小学校)の実践も。編集委員長は、学生時代に大変お世話になった、元千葉大学教授の藤澤英明先生。

「自分も、もっと頑張らなくては!」と思う昨今です。

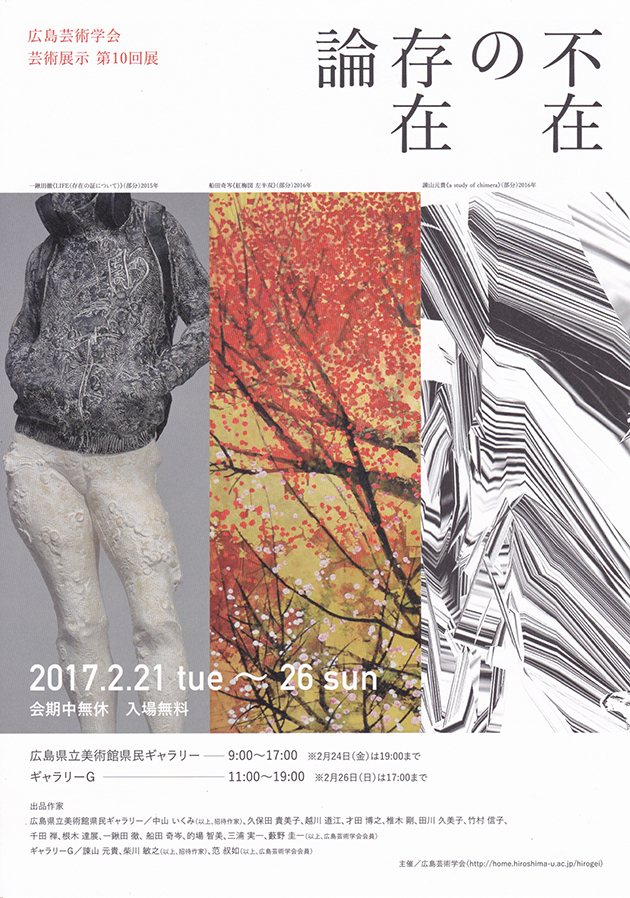

2月21日(火)から広島県立美術館で開催される「不在の存在論」展に出品させていただきます。学生達の卒業制作展と同じ会期、同じ美術館ですので、是非、(ついでに)お立ち寄りください。よろしくお願い申し上げます。

2月21日(火)から広島県立美術館で開催される「不在の存在論」展に出品させていただきます。学生達の卒業制作展と同じ会期、同じ美術館ですので、是非、(ついでに)お立ち寄りください。よろしくお願い申し上げます。

昨日の朝日新聞(朝刊1面の書籍広告欄)で、大学時代に授業を受講させていただいた宇佐美 寛先生(千葉大学名誉教授)の近著を見つけ、購入しました。宇佐美先生の授業はとても印象深いもので、本書を拝読しながら当時の課題や試験を懐かしく思い出しました。

『議論を逃げるな ー教育とは日本語ー』、宇佐美 寛/著、さくら社、平成29年2月1日初版、ISBN978-4-908983-02-3

遠藤周作の小説『沈黙』を、マーティン・スコセッシ監督が映画化した『沈黙 −サイレンス−』。私の亡母がクリスチャンであったことや、私自身も長崎、雲仙、外海を訪ねたことがあり、比較的長い上映時間(約2時間40分)も集中して観ることができました。

遠藤周作の小説『沈黙』を、マーティン・スコセッシ監督が映画化した『沈黙 −サイレンス−』。私の亡母がクリスチャンであったことや、私自身も長崎、雲仙、外海を訪ねたことがあり、比較的長い上映時間(約2時間40分)も集中して観ることができました。

エンドロールで改めて気づきましたが、この映画は感動的な音楽で盛り上げようといった意図がなく、むしろ無音(まさに沈黙!)や波の音・風の音・鳥の鳴き声等といった自然の音が効果的に使われていて、深く静かに考えることができます。小説は随分昔に読んだままだったので、おぼろげな記憶しかありませんでしたが、おおよそ原作通りだったと思います。しかし、当時の殉教者たちがどれほど苦しい目にあったのか、今回の映像化でより視覚的に強く伝わってきて、観るのが辛くなる場面もありました(PG12)。

彫刻家の舟越保武氏が長崎に建てた作品『長崎26聖人殉教者記念像』は有名で、多くの人が知るところだと思いますが、その彫刻から感じる信仰に対する崇高さとはまた違って、本作ではむしろ“殉教することの壮絶さ”や“棄教することの葛藤”がリアルに描き出されています。そういう点では、メル・ギブソン監督のイエス・キリストを題材にした映画『パッション』を思い出しました。(スコセッシ監督の、『最後の誘惑』は未見)

主人公のセバスチャン・ロドリゴ神父(アンドリュー・ガーフィールド)は、信仰と現実の狭間で、心に葛藤が生まれます。また物語のキーマンであるキチジロー(窪塚洋介)は、矛盾した言動で人間としての弱さをたやすく露呈し、ある意味ユダ的な役回りですが、自分に置き換えれば、それを責めることもできないと思いながら観ていました。時代背景を踏まえた日本および日本人の描き方は秀逸で、その宗教観も含めて随分と研究して映画化したことが伺われました。

映画鑑賞後、自宅の本棚にあった雑誌「芸術新潮」(特集:長崎・切支丹ジャーニー、2000年10月号)を取り出して、映画の背景について、より深い理解を得ることができました。いわゆるポップコーンムービーではなく(むしろ、食べる音が気になるくらい!)、「信じること」について思考を巡らしたい人や、人間のリアルな心情に興味がある方にはオススメの、骨太の映画です。

辻村深月さんの『東京會舘とわたし』(毎日新聞出版、2016年8月10日初版)を読みました。東京會舘に関わる様々な人が、時系列に並んでそれぞれの章の主人公となった、全部で10章の物語。読後、そこで働く人びとの“気配り”と、プロフェッショナルとしての“仕事に対する誇り”を感じました。私のお気に入りは、「第6章:金環のお祝い」と「第7章:星と虎の夕べ」です。気になった方、是非、読んでみてください。

もう一つの『映画「高村光太郎」を提案します』(福井次郎、言視舎、2016年4月30日初版)は、面白そうなタイトルに惹かれて、現在、購読中!