論文 I : 長年の謎であったSmRu4P12の磁場誘起相が電荷秩序相であることをつきとめる

|

|

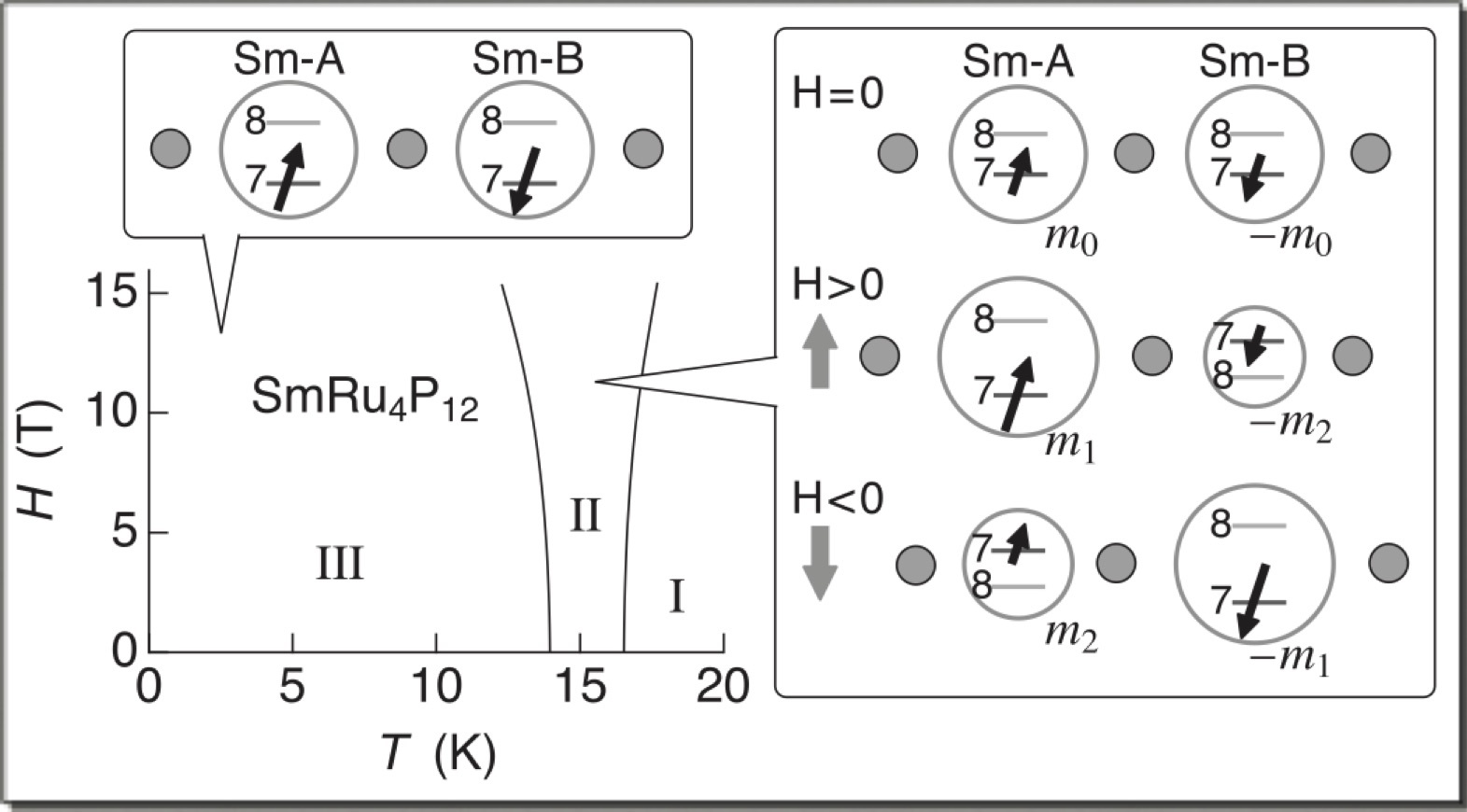

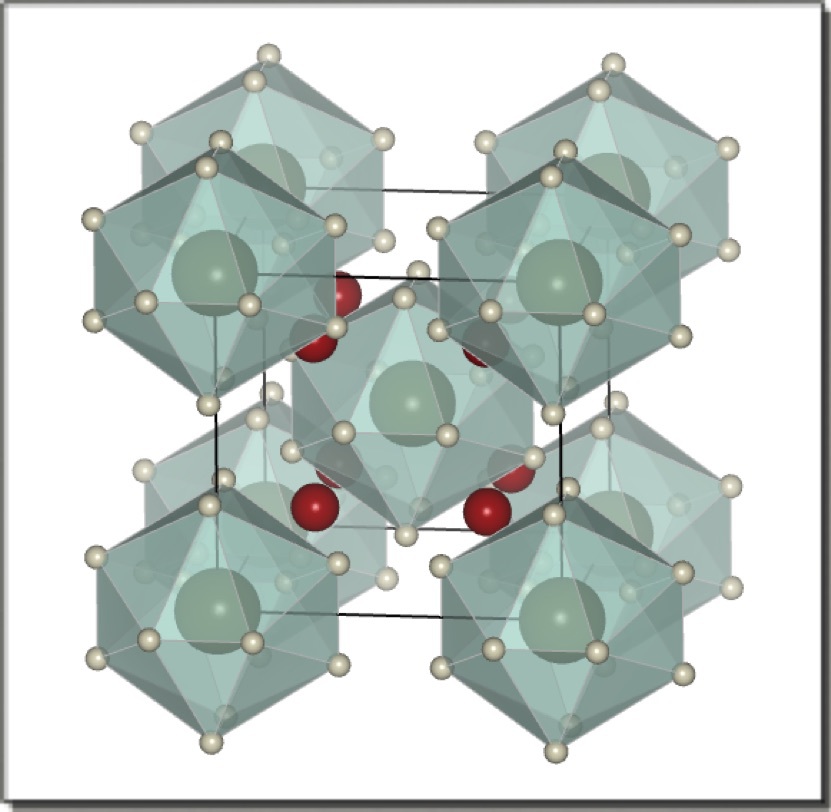

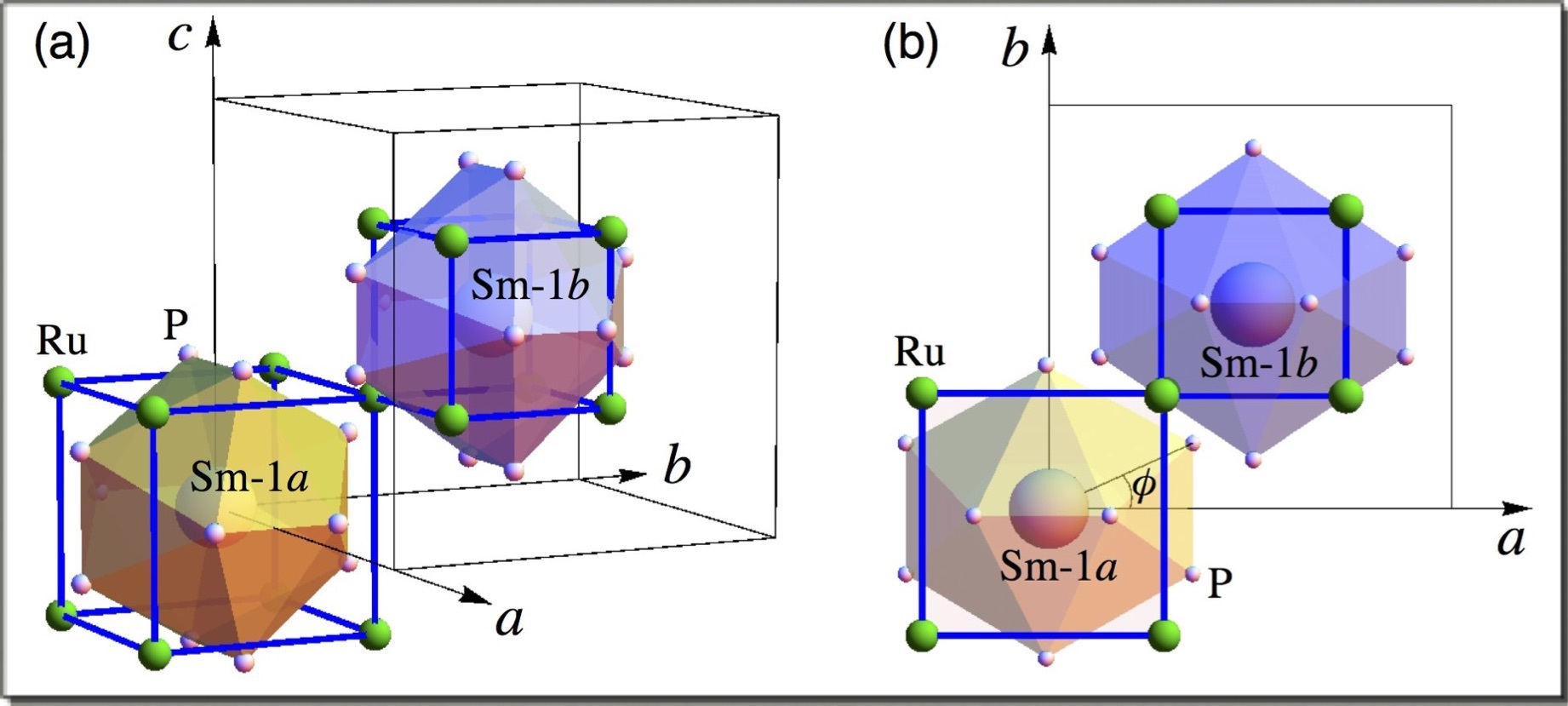

【1】SmRu4P12の磁気相図と磁場誘起電荷秩序の模式図.Smサイトの大きな丸はP12分子軌道のp電子密度,小さな丸は周囲の原子を表す.磁場を反転させると電荷密度の濃淡,Smサイトの結晶場準位,原子変位が反転する.(論文のFig. 1) 【2】SmRu4P12の結晶構造. |

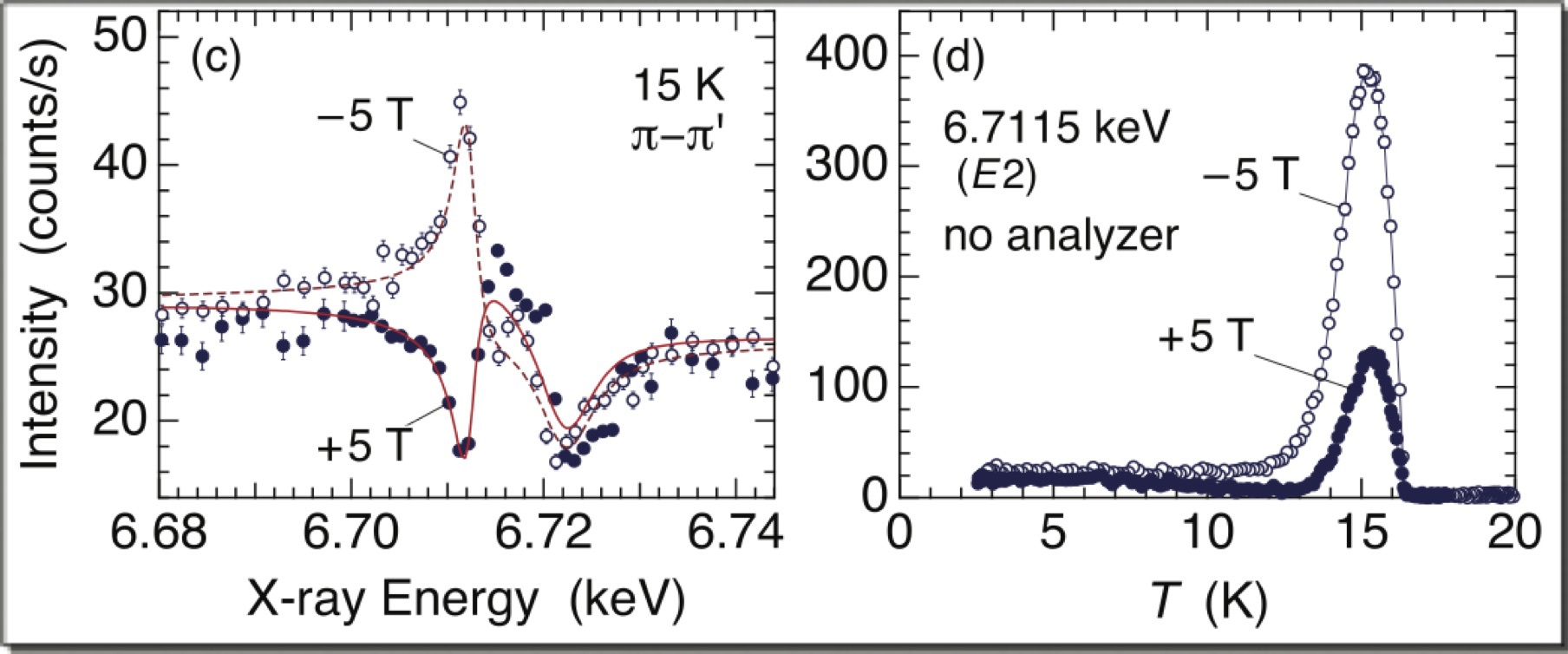

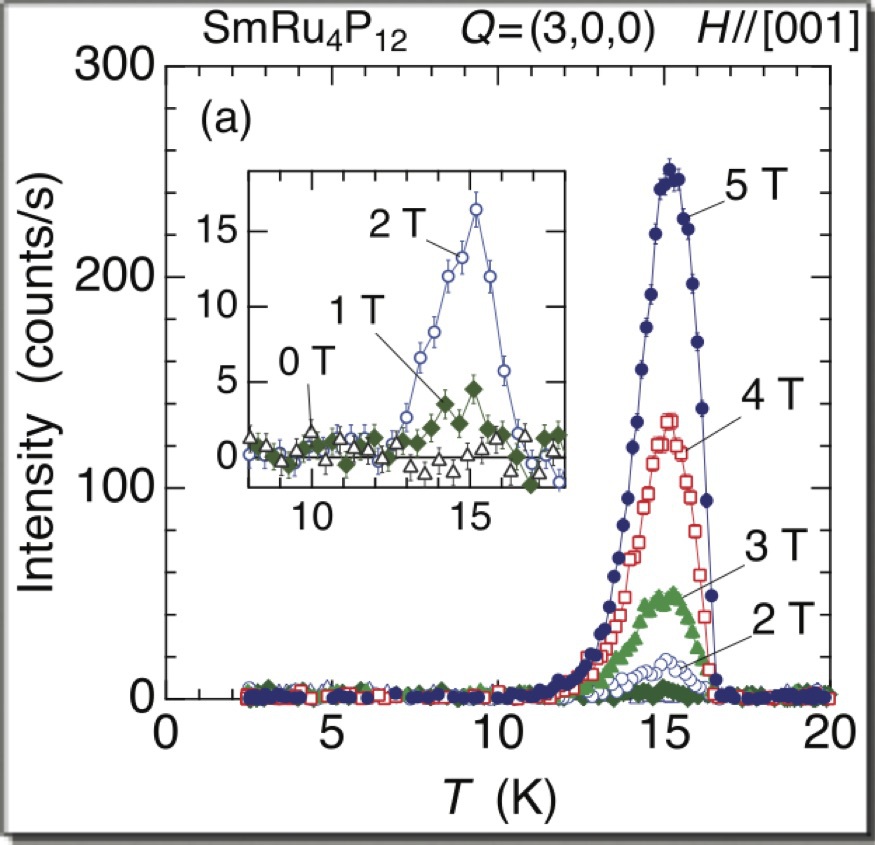

【3】(c) 中間相15 K,磁場±5T//[001]における(3,0,0)反射強度(π-π’)のエネルギー依存性.実線は計算.(d) E=6.7115 keVでの強度の温度依存性.反強磁性による磁気散乱と原子変位によるThomson散乱との干渉で磁場反転効果が現れる. 【4】E=6.68 keV(非共鳴)における(3, 0, 0)反射強度の温度依存性.磁場を[001]方向にかけている.

|

◎ 研究背景スクッテルダイト化合物の一つであるSmRu4P12はTMI=16.5 Kで金属絶縁体転移を起こすと同時に磁気的な秩序状態に転移することが知られていた [1].しかし,その秩序相内に別の転移 (T*≈14 K) が存在し,磁場印加と共にT*での比熱等の異常が増強されていく現象がみられ,この中間相(T* < T <TMI)の正体が長年の謎であった [2].磁気八極子秩序ではないかとの論考もあったが,決定的な結論には達しなかった.そのような状況の中,最近,椎名により,p-f混成を起源とする CDW不安定性に基づく解釈が提案された [3].多極子とは異なる切り口からの解釈であり,興味を抱いた私達はこれを検証するため,SPring-8のBL22に設置した超伝導マグネットを用いて磁場中共鳴X線回折実験を行った(Ce0.7La0.3B6の論文解説参照). ◎ p-f混成によって引き起こされるCDW電荷秩序の理論の要点は,結晶場で分裂したSmのf電子軌道(Γ7かΓ8か)によって,伝導バンドを形成するP12分子軌道との混成が異なる点にある[3].対称性により,Γ7のみが伝導を担うP12分子軌道と混成する.そのため,隣接するSm原子間での反強磁性相互作用はΓ7のあいだでのみ起こり,反強磁性秩序はΓ7状態で形成される.これがゼロ磁場での反強磁性であり,まったく普通の反強磁性秩序である.一方で,P12分子軌道は体心立方格子の特徴を反映して,波数ベクトル(1,0,0)で電荷密度波 (CDW) を形成する強い不安定性をもっている [4].頂点位置のSmまわりと体心位置のSmまわりでp電子は電荷密度の濃淡を作りたがっているのである.実際,PrRu4P12では60 KでCDW転移が起こる.ただし,P12分子軌道のp電子だけでCDWを形成するには至らず,p-f混成を通じてf電子の自由度を利用する必要があるところが面白い.SmRu4P12の場合,ゼロ磁場の反強磁性秩序相では頂点Smも体心SmもΓ7状態であり,CDW形成は起こらない.しかし,磁場をかけるとZeeman分裂により,Γ8状態が混じってくる.これがp-f混成を通じて伝導バンドのCDW不安定性と結びつき,頂点と体心でΓ7とΓ8が交互に並んだ構造をとることでCDWを実現させ,エネルギーの低い状態をつくることになる.これが磁場誘起CDW(電荷秩序)である.Γ7とΓ8という結晶場状態の秩序ということでスカラー秩序(Scalar Order)とか,十六極子秩序(Hexadecapole Order)と呼ばれることもある. ◎ 磁場と平行な反強磁性Γ7とΓ8が交互に並んだ秩序状態では,Γ7サイトとΓ8サイトで磁気モーメントの大きさが異なってくる(上図【1】,論文のFig. 1).普通の反強磁性であれば,どのサイトの磁気モーメントも大きさが同じであろうとするので,磁気モーメントは磁場と垂直方向を向き,磁場方向にわずかにキャントすることでZeemanエネルギーを得しようとする.しかし,今の場合,Γ7サイトとΓ8サイトで磁気モーメントの大きさが異なっているので,磁場と垂直になるよりは,平行になったほうが全体としてZeemanエネルギーを得することができる.磁場と平行な磁気モーメントをもつサイトでは,Γ7が基底状態となって大きな磁気モーメントを作り,逆に磁場と反平行な磁気モーメントをもつサイトでは,Γ7が励起状態となって磁気モーメントが小さくなる.そのため,磁場と平行な反強磁性秩序が形成されることになる.磁場中共鳴X線回折で観測した中間相での強度増大(6.7115 keV, E2共鳴)は,まさにこの磁場と平行な反強磁性を観測していることが偏光解析からわかる(π-π’散乱,上図【3】).実験では原子変位によるThomson散乱と干渉効果を起こし,磁場反転で強度が激変するという効果が見えている.これを利用することでより精度よく磁気散乱成分だけを抽出することができた(論文のFig. 3).干渉効果の測定と解析では,CeB6やCe0.7La0.3B6での経験が生きている. ◎ 磁場誘起原子変位磁場中で原子変位も誘起されることがわかった(上図【4】,論文のFig. 4).π-π’散乱で非共鳴型の信号がおなじ波数ベクトルでの信号にのってくることから,原子変位を反映したThomson散乱であることがわかる.P12分子軌道での電荷秩序に伴って生じた原子変位であると考えられる.磁気散乱との干渉効果を解析すると,磁場を反転させると原子変位も反転することがわかった. |

論文 II : 磁場誘起電荷秩序相での原子変位と磁気秩序に伴う菱面体歪みの観測◎ 磁場誘起原子変位が電荷秩序に対応した全対称型であること論文Iで存在が明らかになったII相における磁場誘起原子変位を詳しく調べた.低温,磁場中という,技術的にも困難な状況で,格子基本反射の5桁~8桁落ちの弱い強度をできるだけ多く集めて結晶構造解析をするという,なかなか大変な実験である.測定できるのは水平散乱面内の十数点の反射点に限られ,しかも,ビームサイズに比べて大きな試料(論文Iと同じ試料)からの反射を測定するため,回折計の幾何学的配置による系統誤差も大きく, R因子を数%以下まで持っていくような本格的構造解析とは言えないが,それでも第0近似での構造は同定したと言えるくらいのデータだと考えている.詳しいデータは論文のFig. 1~3にあり,見た目はそれなりにきれいだ. |

|

【5】II相磁場中での原子変位の模式図(実際の変位を誇張して描いてある).Pm-3空間群を仮定している.Sm-1aまわりのRu立方体が膨張,Sm-1bまわりで収縮,それに呼応するようにP位置を決める角度φがSm-1aまわりで大きく,Sm-1bまわりで小さくなっている.(論文のFig. 4) |

【6】実験時の試料部分の様子.(111)面と(100)面を出したSmRu4P12試料を直径8mmの台座上に貼り付けている.ビームサイズは1x1mm2であり,図中の正方形部分程度. |

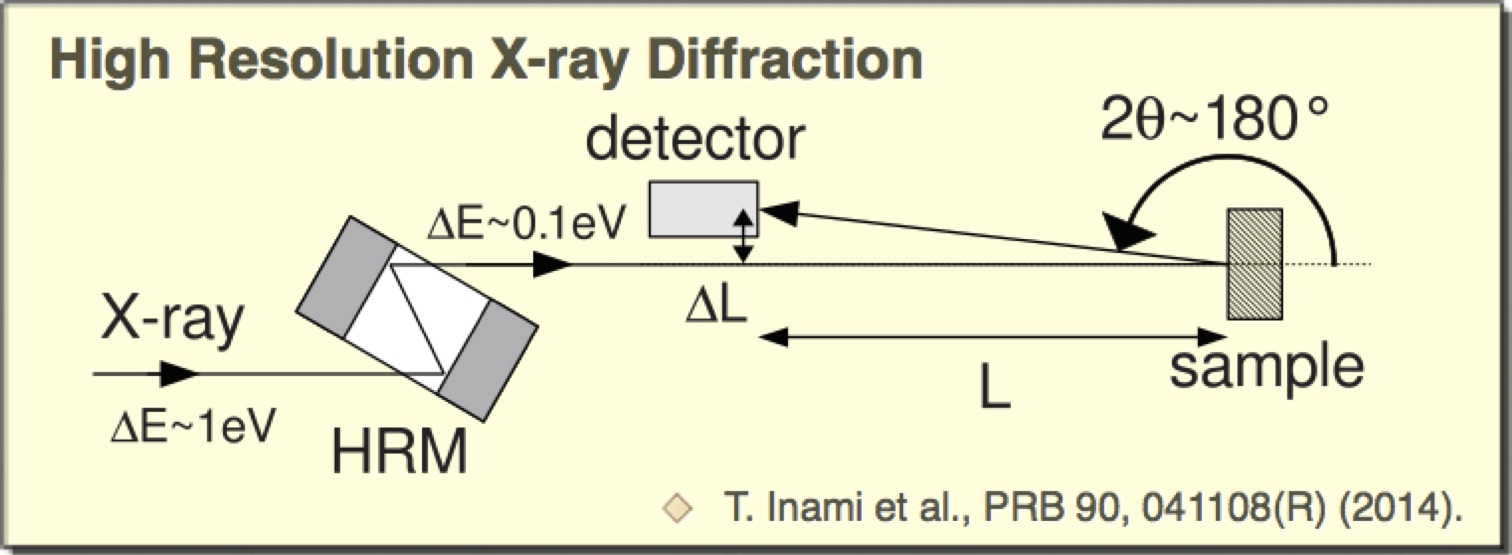

◎ 超精密格子定数測定 共同研究者である稲見氏により手法開発された,超精密格子定数測定について述べよう.この手法はCexLa1-xB6の磁気八極子秩序の研究に適用された実績があり[ PRB 90, 041108 (2014) ],現在では,BL22での測定オプションとなっている.共鳴散乱の実験からそのまま移行できるのも強みだ. |

|

【7】超精密格子定数測定の原理図(左)と,実際の測定時の様子(右).検出器の横のわずかなすき間からビームを試料部へ導き,ほとんど180°(179.5°くらい)で反射して同じ管の中を通ってきたX線を検出器でとらえるという,ふつうは見ることのない特殊な実験配置となっている. |

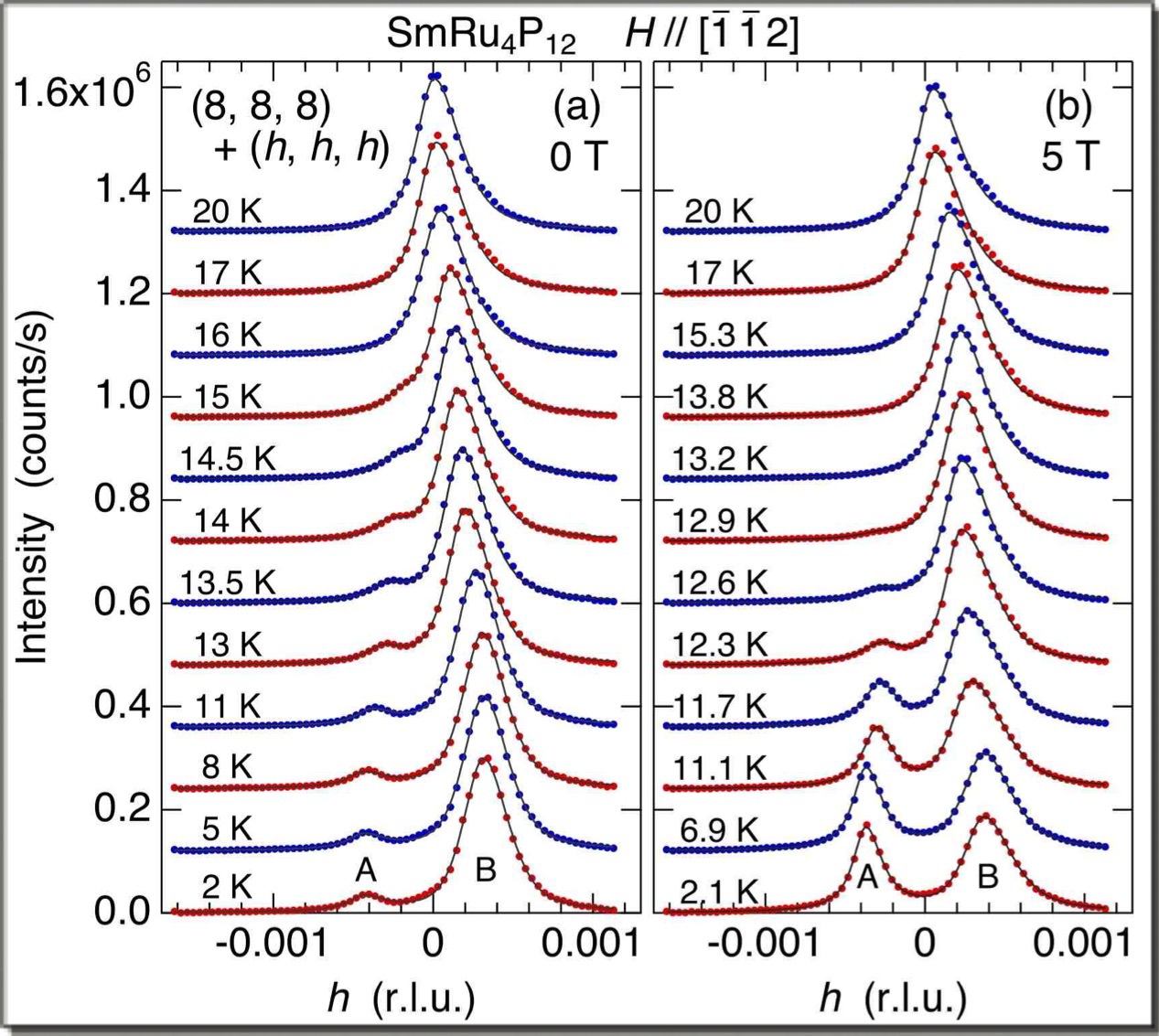

【8】(8,8,8)反射のピークプロファイルの温度変化.(論文のFig. 6)

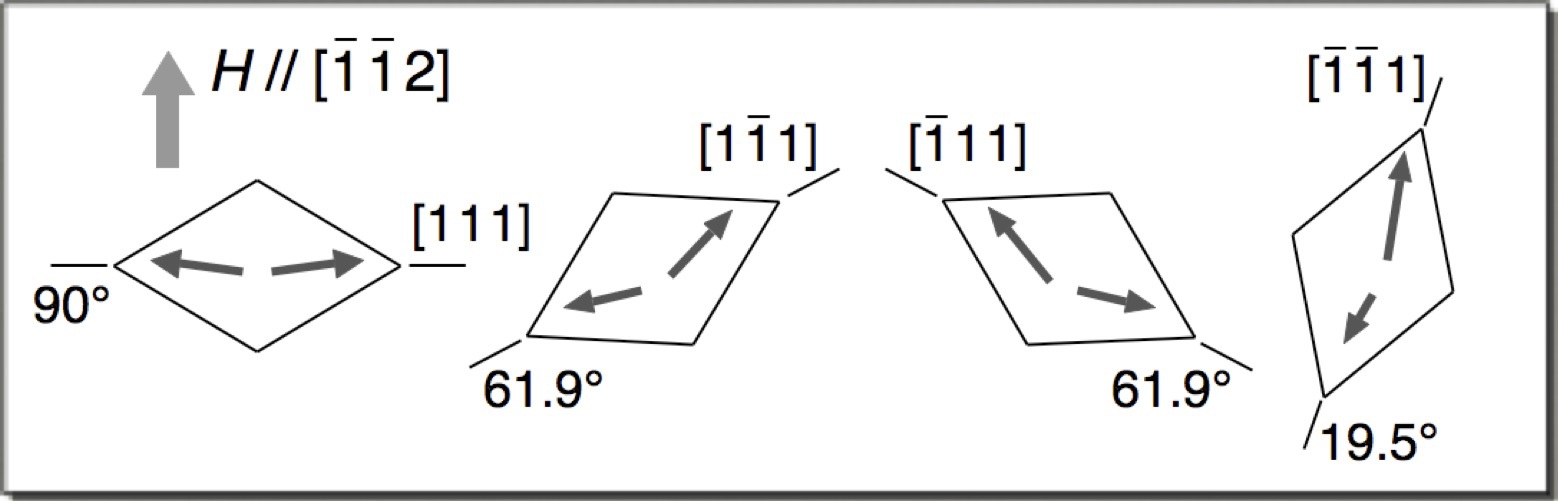

【9】H//[-1 -1 2]のときの4つの磁気ドメインの模式図.角度は磁場方向と菱面体の主軸方向とがなす角.(論文のFig. 11) |

◎ 磁気秩序に伴う菱面体(Rhombohedral)歪みの観測(8,8,8)反射のピークプロファイルを測定した結果を【8】に示す.この測定では,θを変化させるのではなく(θはほとんど180°に固定されている),X線のエネルギーを変化させている.ビームラインのモノクロメータは固定しておき,【7】の図のHRMを回転させることで,高い分解能でX線のエネルギーを変えている.図はエネルギーを逆格子空間の指数に焼き直して表示したものである.指数にして7.999から8.001までという,ふつうは見ることのない高精度の測定になっていることがわかるであろう.また,磁気秩序相に入るとピークが分裂しているのがよくわかる.これは(8,8,8)反射の面間隔が2種類生じたことを表しており,立方晶から菱面体へと変化したことを示している.HRMを入れずに,ふつうに測定すると,幅が10倍くらいに広がったデータになるので,全く分裂が見えないことは明白である. ◎ 残された課題 低磁場極限でII-III相境界は存在するかという問題は未解決である.磁場中での伝導現象も,電荷秩序形成と金属絶縁体転移,バンド構造の変化の観点から今後研究すべき課題である.p-f混成強度は圧力によって変化するはずなので,圧力応答の研究も意義深い.原子変位は観測したが,p電子の濃淡そのものを観測したわけではないし,Γ7とΓ8の秩序も直接観測されたわけではない.なにより,モーメントの長短と電荷密度の濃淡の関係(位相関係)が,模式図ではわかったように描かれているが,想像図にすぎず,実はわかっていない. |