| 2.ヒッカドゥア(Hikkaduwa)【ゴール郡(GALLE)】 | |

1) パラリヤ村(Palaliya)の漁業 |

|

写真9:津波で破壊された鉄道軌道 |

パラリヤは、住民を乗せた電車車両ごと波にのまれ、多くの被害者が出た地域です。ひっくり返った鉄道軌道が当時の津波の勢いを想像させます。 One day boat(船内機付き)と船外機付き漁船を使った漁が主流です。話を聞いた漁民には、政府から船は支給されたが、まだ半数の漁民には届いていないとのこと。 |

2) バラピティヤ村(Balapitiya)【ゴール郡(GALLE)】 |

|

写真10:浮き魚漁で使用する網 |

写真11:ロブスター漁で使用する網 |

|

|

|

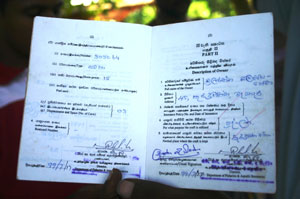

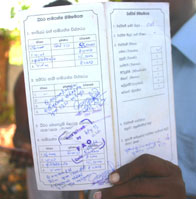

写真12:水産省発行の漁船の登録証書 |

写真13:ドナーに提出する漁具被害状況証書 |

船を失った漁民は、水産省の漁船登録証書を提出すればボートが支給される仕組みになっていますが、不完全な情報収集によりここでも漁民以外へ支給されています。この地域に津波以前は30隻だった船が、今や100隻にも増えているそうです。スタヤパラさんは、先月やっと、網を手に入れることができました。今、必要なものはエンジン。 |

|

写真14:今住んでいる仮設の住まい |

写真15:建設中の新しい家 |

今はとにかく家族5人が安心して住める家が欲しいとスタヤパラさんの奥さん。プレハブでの生活でも、もと居た浜辺を離れたくないそうです。政府からの補助金を活用して家を建設中です。バラピティヤでは、360世帯が家を失い、3200世帯が家の一部破損の事態となりました。津波後、政府のゾーニング政策によって海側境界から100mまでは新たな構造物は認められないことになっていましたが、今は、35mにまで緩和されました。政府による開発規制も統一性がなく、混乱をきたしているようです。 |

|

写真16:とにかく家が欲しいという漁民家族 |

写真17:網の修理作業をする女性 |

|

|

|

写真18:メデルで使用される網 |

写真19:メデルで使用する船 |

この地域ではメデル(Me-del)と呼ばれる漁業(地曳き網の一種)があります。縦24m、長さ2kmもの巨大な網を使います。6月はモンスーンで波が荒く、漁に出られないため浜にあげられています。 |

|

写真20:放置されているドナーから支給された船 |

NGOやドナー国からボートが200隻あまり支給されましたが、この地域の荒波には耐えるには短すぎるとのこと(15〜16フィート必要なところを、11フィートの船が支給された)。使われないまま放置されている船が散見されました。 |

写真21:元区長のダヤルナさん |

「エンジンやネットが支給されないため、漁民が集会を開き政府へ要望書を提出したが、結局、回答はないままです」という漁民の訴えもありました。元区長のダヤルさんは、津波直後から現在まで、漁村が抱える問題をかいつまんで説明してくれました。 |

3) ゴール(Galle)漁港【ゴール郡(GALLE)】 |

|

| 日本の援助により、漁港の改修工事が進んでいます。古い製氷プラントに代わり、新しいプラントが建設中です。 | |

写真22:修復されていないゴール漁港の一部 |

写真23:古い製氷プラント |

冷蔵施設も一部破壊されたため、今は屋外に設置している冷蔵ボックスで代用しています。(なお、冷蔵施設は津波以前から使用されていなかったようです。) |

|

写真24:修復をまつ冷蔵施設内の様子 |

写真25:屋外の冷蔵ボックスで魚を保管する |

4) ウナワトゥナ村(Unawatuna Village) |

|

写真26:日本から支給されたボート |

日本の援助で支給されたボートで漁をしている漁民、ニハールさんに会いました。4か月前にエンジン(15馬力)と網と一緒に支給されたそうですが、網は以前から使っていたものより小さかったので、自分で作り直したとのことでした。 |

写真27:日本から支給されたボートで漁をする ニハールさん |

ニハールさんは、日本政府と日本人にとても感謝していることを伝えて欲しいと。漁にでられるようになったことをとても喜んでいました。 |