| 3.メリッサ(Mirrisa)【マタラ郡(Matara)】 | |

1) メリッサ漁港(Mirrisa Fishery Harbour) |

|

写真28:航海から帰ったばかりの漁船 |

この漁港はCeylon Fishery Habour Corporation (CFHC)が管理する漁港で,他地域と同様に,Multi-day boatによるカツオ・マグロ類,サメ類などを対象にした漁業が盛んです。漁船は、インド洋の他に,オーストラリア近海にまででかけます。多数の漁船が係留されていますが,平均すると,1日あたり5−6隻が入港し、水揚げをします。 |

写真29:水揚げの光景 |

水揚げされた魚はセリをとおして取扱業者に販売されますが、相対取引もみられます。 |

写真30:カツオやマグロが多い |

衛生条件を改善するために、青いプラスティック・プレートに並べて取引します。しかし、取引前後はコンクリートの上に並べられています。 |

写真31:CFHCが管理する冷凍施設 |

この建物は津波の被害から免れたようですが、全体として施設は老朽化しています。この港の津波復興事業を手がけるのは、アメリカの援助機関(USAID)です。 |

2) マイクロファイナンスに取り組む女性グループーメリッサ村(Mirissa Village) |

|

|

Sopa Kanda Foundationはかなり大きなNGOで,1グループ10人程度のメンバーが参加する60グループを支援しています。メリッサ地区では,津波被害にあった漁家の主婦が参加するグループが融資活動を行っています。 |

|

写真32:メンバーたち |

写真33:レース編みに取り組む漁家 |

訪問したグループでは,10人の女性がマイクロ・ファイナンスの活動を通して得た資金をもとでに,零細ビジネスを手がけています。NGOが融資のための資金を贈与していますが、メンバーも、毎月100ルピー以上を貯金しています。融資の安全性を確保するとともに,グループの資金基盤を少しでも強くしようという努力です。5000ルピーを借りると,10日間を単位に3か月で返済することになり,月利で3%の利子を支払います。 |

|

|

|

写真34:村の小さな八百屋さん |

写真35:寄贈されたカツオ節用焙乾装置 |

カツオ節作りをする女性が4人いますが,焙乾装置をもっているのは1人。3人は天日干しで作っています。天日乾燥すれば1週間かかるところを,焙乾装置があれば3日程度ですみます。カツオ節の一部は,NGOを通して別のグループに販売されます。女性たちは以前からこうしたビジネスを細々と営んでいましたが,今では,津波で漁船や漁具を失ってしまった家計にとって貴重な収入源です。なお、NGOは生活必需品の共同購入を行っています。 |

|

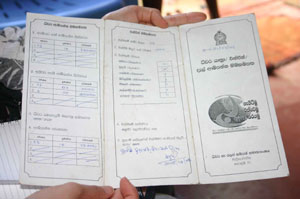

写真36:被災を証明する書類 |

女性の多くは,一日でも早く漁船・漁具を補償してもらって,夫や息子を操業にだしてやりたい,と言います。写真36は一種の被災証明書で、政府およびNGOから支援を受ける際に必要なものです。しかし,証明書があっても何も受け取れない被災者が多数いる一方,漁民でない者が漁船・漁具をもらって転売しているとの噂を、あちこちで耳にしました。メリッサ地区も例外ではありません。 |