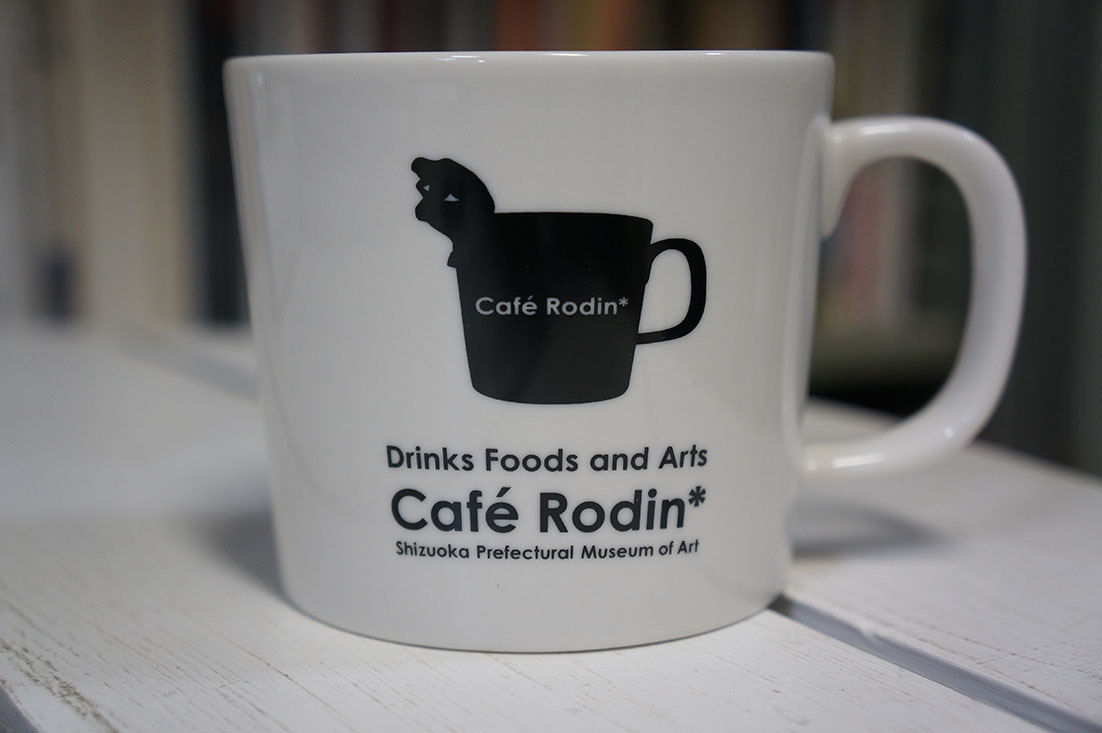

現在、静岡県立美術館で開催中の「再発見!ニッポンの立体」展(〜2017年1月9日)に行ってきました。縄文時代の土偶から現代アートまで、工芸やフィギュアをも巻き込み、狭い彫刻の世界にとらわれることのない、日本の立体作品を大きく俯瞰した大変興味深い展覧会でした。会場にある作品解説も大胆で、面白く拝読しました。お土産は、カフェ・ロダンのマグカップ!期間は残り少ないですが、オススメです。是非、会場へ。

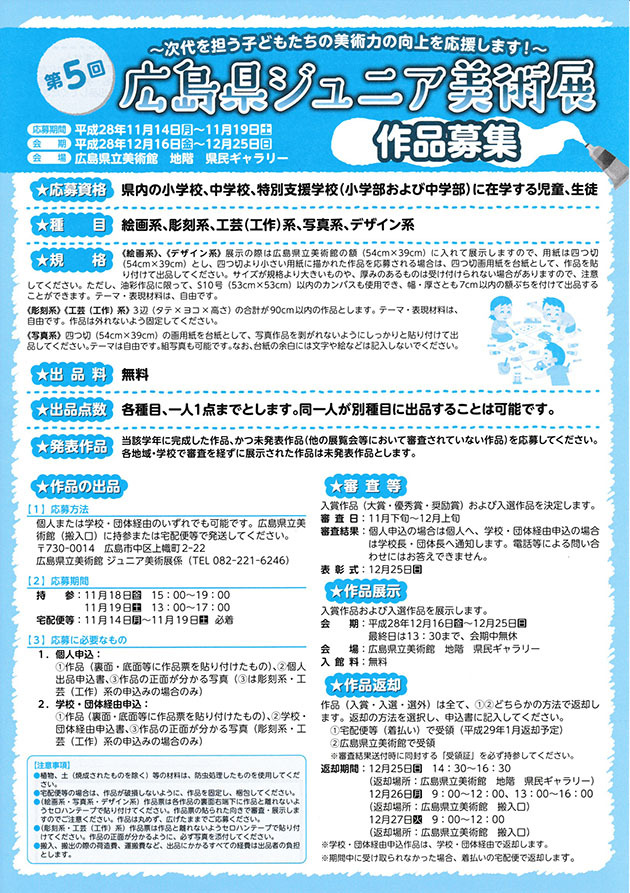

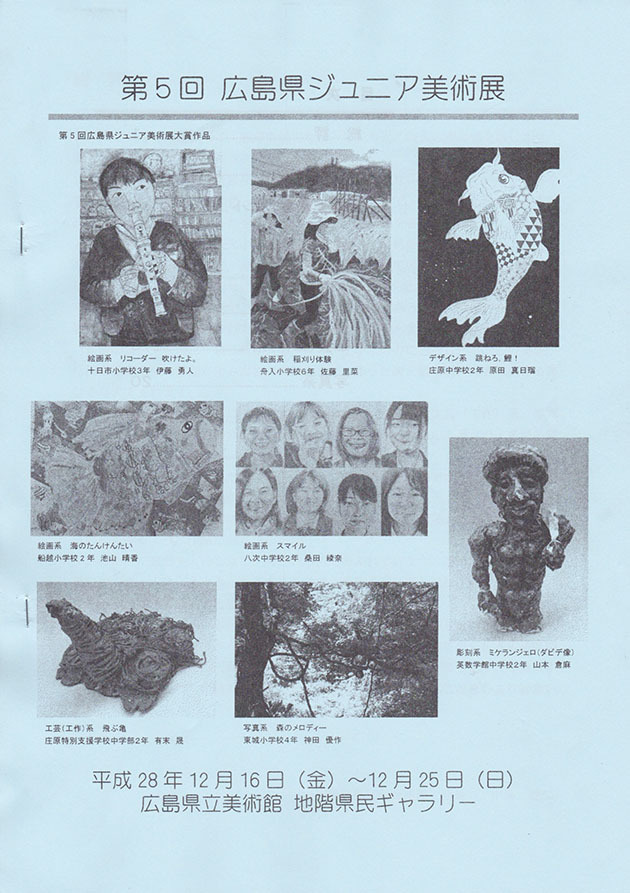

現在、広島県立美術館で開催中の「第5回広島県ジュニア美術展」(〜25日)の彫刻系の審査に携わらせていただきました。一緒に審査をした安田女子大学教授の藤原逸樹先生も講評に書かれておられますが、素材や表現形態等多様な作品が出品されています。今回のジュニア美術展は、全部で3,612点の出品とのこと。応募資格は広島県内の小学校、中学校、特別支援学校に在学する児童・生徒です。将来、美術教師を目指している学生達にもオススメしたい展覧会です。是非、会場へ。

現在、広島県立美術館で開催中の「第5回広島県ジュニア美術展」(〜25日)の彫刻系の審査に携わらせていただきました。一緒に審査をした安田女子大学教授の藤原逸樹先生も講評に書かれておられますが、素材や表現形態等多様な作品が出品されています。今回のジュニア美術展は、全部で3,612点の出品とのこと。応募資格は広島県内の小学校、中学校、特別支援学校に在学する児童・生徒です。将来、美術教師を目指している学生達にもオススメしたい展覧会です。是非、会場へ。

学生からお誘いをいただき、広島大学のアカペラサークル(PDE)のライブに出かけてきました(FACE Winter Live 2016 12月18日@サタケメモリアルホール)。諸般の事情により第2部からでしたが、次から次へと歌の上手い学生達が出てきて、もともとカラオケですら苦手な私(笑)は、ただ圧倒されるばかり!皆さん、とても楽しそうでした。おかげさまで、良い時間を過ごせました。

学生からお誘いをいただき、広島大学のアカペラサークル(PDE)のライブに出かけてきました(FACE Winter Live 2016 12月18日@サタケメモリアルホール)。諸般の事情により第2部からでしたが、次から次へと歌の上手い学生達が出てきて、もともとカラオケですら苦手な私(笑)は、ただ圧倒されるばかり!皆さん、とても楽しそうでした。おかげさまで、良い時間を過ごせました。

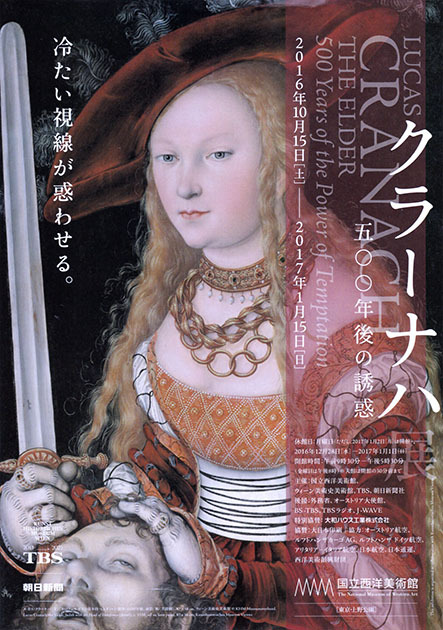

ドイツ・ルネサンスを代表する美術家、ルカス・クラーナハ(1472-1553)の回顧展が国立西洋美術館で開催されています。クラーナハ独特の人物のフォルムに以前から惹かれていたので、早速上野へ。

ドイツ・ルネサンスを代表する美術家、ルカス・クラーナハ(1472-1553)の回顧展が国立西洋美術館で開催されています。クラーナハ独特の人物のフォルムに以前から惹かれていたので、早速上野へ。

宗教改革をしたあのマルティン・ルターの肖像画でも有名なクラーナハですが、展覧会を観て一番印象に残ったのは、展覧会のサブタイトルにもあるように、絵に描かれている人物の視線でした。群像の中で、一人あるいは数人だけが絵を観ている我々に視線を投げかけています。その目ヂカラの強いこと、強いこと。人間の堕落をモチーフにした作品もあり、クラーナハの人間を見る眼が独特で、とても興味深かったです。

500年前の人でも、作品(絵)を通して会話できたような気分になり、大満足で会場を後にしました。

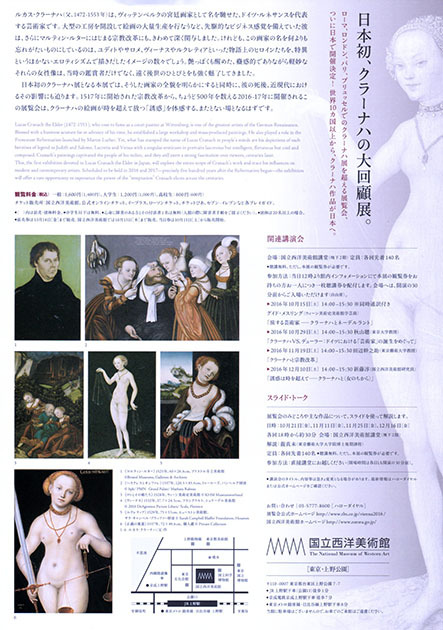

映画『この世界の片隅に』を観ました。何気ない日常の中に、次第に戦争の影が近づいてくる様がとてもリアル。実写では悲惨になりがちな題材を、アニメーションならではの優しさで表現したところが秀逸。

映画『この世界の片隅に』を観ました。何気ない日常の中に、次第に戦争の影が近づいてくる様がとてもリアル。実写では悲惨になりがちな題材を、アニメーションならではの優しさで表現したところが秀逸。

卒業生の結婚式にお招きいただきましたので、去る10月22日(土)、兵庫県の舞子ホテルまで出かけてきました。これまでも何度か卒業生の結婚式に行かせていただいたことがありましたが、今回の結婚式、披露宴も大変印象に残るものでした。格式のあるホテル、参列者全員が証人となった人前結婚式、日本庭園からの登場、ご親族のお祝いの気持ちを込めたピアノ弾き語り、お父様のスピーチ等、どれも細やかな配慮が行き届いたステキな会でした。かつて一緒に粘土にまみれた、言わば同志のような卒業生が、幸せな“ハレの日”を迎えている姿を拝見して、感慨深いものがありました。おめでとうございます。K子さん。

9月末に学会で北海道を訪れたせいか、急にテレビドラマ「北の国から」が観たくなってしまいました。恥ずかしながら、アマゾンでDVDボックスを衝動買い(苦笑)。最初のシリーズは全24話で、放送開始は1981年ですから、あれからもう35年もたったのですね。今、第11話まで見終わったところ。北海道の景色と、純や蛍の子どもらしい姿に、毎夜、癒されています。子どものかわいらしさだけでなく、ずるさや未熟な部分も含めて、大切な何かを思い出させてもらっているような気がします。今回の北海道は札幌だけでしたが、いつか富良野にも行きたいです。未見の方は是非!

9月末に学会で北海道を訪れたせいか、急にテレビドラマ「北の国から」が観たくなってしまいました。恥ずかしながら、アマゾンでDVDボックスを衝動買い(苦笑)。最初のシリーズは全24話で、放送開始は1981年ですから、あれからもう35年もたったのですね。今、第11話まで見終わったところ。北海道の景色と、純や蛍の子どもらしい姿に、毎夜、癒されています。子どものかわいらしさだけでなく、ずるさや未熟な部分も含めて、大切な何かを思い出させてもらっているような気がします。今回の北海道は札幌だけでしたが、いつか富良野にも行きたいです。未見の方は是非!

フランスの美術家、クリスチャン・ボルタンスキーの個展が、東京都庭園美術館で開催されているということで、さっそく訪ねてきました。東京都庭園美術館はアールデコ調の建物で、建築自体に趣のある美術館です。作品は、かつてこの場所にいたであろう人びとを想起させる音の作品であったり、金色のエマージェンシーシートで覆われた大量の衣服であったり、わらが敷き詰められた空間に映像が背中合わせで上映されていたりしたものでした。ボルタンスキーの作品は、見る・眺めるというより、身体で感じるタイプの作品です。昨年、学生とのゼミ旅行で、豊島に行って、同じボルタンスキーの『心臓のアーカイブ』を見たことを思い出しました。美術館前の庭もゆったりした時間が流れていて、人々がくつろいでいました。JR目黒駅から徒歩で10分もかからない場所にありながら、都会の喧噪を忘れさせてくれるオススメの美術館です。

フランスの美術家、クリスチャン・ボルタンスキーの個展が、東京都庭園美術館で開催されているということで、さっそく訪ねてきました。東京都庭園美術館はアールデコ調の建物で、建築自体に趣のある美術館です。作品は、かつてこの場所にいたであろう人びとを想起させる音の作品であったり、金色のエマージェンシーシートで覆われた大量の衣服であったり、わらが敷き詰められた空間に映像が背中合わせで上映されていたりしたものでした。ボルタンスキーの作品は、見る・眺めるというより、身体で感じるタイプの作品です。昨年、学生とのゼミ旅行で、豊島に行って、同じボルタンスキーの『心臓のアーカイブ』を見たことを思い出しました。美術館前の庭もゆったりした時間が流れていて、人々がくつろいでいました。JR目黒駅から徒歩で10分もかからない場所にありながら、都会の喧噪を忘れさせてくれるオススメの美術館です。

去る10月8日(土)、9日(日)に、広島大学本部跡地(広島市中区東千田町)で開催された「街びらきイベント WELCOME FESTA!」。この中の企画の1つである「巨大キャップアート」の原画制作に、造形芸術系コースの1,2年生有志6名が取り組みました。写真は、イベント当日、参加者の皆さんによって実際に制作された巨大キャップアート作品(写真提供:(株)中国四国博報堂 中原様)。

去る10月8日(土)、9日(日)に、広島大学本部跡地(広島市中区東千田町)で開催された「街びらきイベント WELCOME FESTA!」。この中の企画の1つである「巨大キャップアート」の原画制作に、造形芸術系コースの1,2年生有志6名が取り組みました。写真は、イベント当日、参加者の皆さんによって実際に制作された巨大キャップアート作品(写真提供:(株)中国四国博報堂 中原様)。

約2m×2mの大きなキャンバスに「広島城」「マツダスタジアム」「宮島の大鳥居」が見事に浮かび上がっています。2日間のイベント全体で約2,500名の来場者があったそうです。関係者の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

※本HP「ACTION」▶「STUDENTS(STUDENTS)」のコーナーにも、このイベントに関連する記事が掲載されています。併せてご覧下さい。

大通り公園の『ブラックスライドマントラ』(写真左)は、世界的な彫刻家のイサムノグチの作品。しかし、そんな芸術至上主義的な見方を一笑するように、子供達が繰り返し繰り返し、滑り降りてくる姿がとても微笑ましく、むしろこれがイサムノグチの求めた彫刻のあり方だろうと強く実感しました。写真中央左は、札幌芸術の森の福田繁雄作『椅子になって休もう』。ここで、どれだけ多くの人が彫刻の一部となってこの列に加わったか、先頭にいる人の足の劣化が物語っています。この作品も、人々にとって身近な彫刻のあり方を示す一例です。写真中央右は、本郷新記念札幌彫刻美術館。実は20年以上前に、一度だけ訪れたことがあったのですが、その時は年末で閉館中でした(涙)。今回20年越しに初めて中に入ることができました(うれし涙)。特に『嵐の中の母子像』石膏原型を見られて、とても嬉しく思いました。

この本郷新も、イサムノグチも、札幌市だけでなく、広島市とも深いつながりがあります。今年、オバマ大統領が訪れた平和記念資料館の前庭には『嵐の中の母子像』(ブロンズ)があり、そのすぐ隣には、イサムノグチの平和記念大橋、西平和大橋もあります。余談ですが、今年のプロ野球はセリーグが広島カープが優勝、パリーグが北海道日ハムファイターズが優勝。広島と北海道、これも何かのご縁でしょうか!?

最後の写真右はおまけ。タイトルをつけるとすれば、『キリンと赤トンボ』?

今日から10月。来週からは大学も後期(3T)の授業が始まります。8日(土)には卒論・修論等の中間発表会もあります。

学会が予定より少し早く終わり、スケジュールがぽっかり空いたところ、調べてみるとモエレ沼公園は何と22時まで開いているではないですか!?早速、JR札幌駅から地下鉄とバスを乗り継いで約1時間、札幌市の郊外にあるモエレ沼公園へ。時刻は既に16時過ぎですが、まだ9月ということもあって、公園で遊んでいる人もそれなりに多く、この時間ならでは夕焼けや夜の様子もまた一興です。予想以上に大きいモエレ山やプレイマウンテンに驚きつつ、ガラスのピラミッドやテトラマウンド、サクラの森(遊具)等を歩きました。最後は18時半からの噴水と光の作品『海の噴水』へ。色々なバリエーションで噴き出す水に光が映えて、美しい造形に感動で心が満たされていきます。『来て良かった!』と心から思える瞬間を味わいました。写真右は、ミュージアムショップで購入したあかりシリーズ(N1)。大地と水と光、石や鉄を素材にして、ダイナミックに造形するイサムノグチに改めて尊敬の念を覚えました。(つづく)

去る9月24(土),25日(日)に、北海道教育大学札幌校で大学美術教育学会が開催されました。来年度は広島大会が控えていることもあり、下見を兼ねて参加してきました。写真左は、新千歳空港の「ラーメン道場」。どの店にしようか迷ってしまいます。写真中央左は学会の懇親会が開かれた「サッポロビール園」。煉瓦作りの建物の中で美味しいサッポロビールとジンギスカンに大満足の夜でした。写真中央右は最終日に訪ねた時計台。札幌観光の定番です。写真右は北海道立近代美術館で開催されていた「ゴジラ展」。ブールデルの彫刻『力』(右)とシン・ゴジラ(左・撮影OK)が併置されているロビーは、なかなか興味深い光景です。

北海道(札幌)の印象は、空気が澄んでいて、道が広くてまっすぐ。9月ということもあって、心地よい風が印象的な街でした。ただ碁盤の目のような街でもあり、かなり道に迷ってしまいました(苦笑)。移動は、JRか地下鉄、バスを利用。どの交通機関でもスイカ(Suica)が利用できてビックリ!市内のコンビニはローソン(LAWSON)ばかりだったのも驚きでした。(つづく)

塩田千春さんの展覧会「鍵のかかった部屋」を神奈川芸術劇場に観に行きました。会場ドアを開けると、部屋中、真っ赤な糸ではり巡らされている不思議な空間に、新鮮な驚きを覚えます。糸の他に、古びたドアとたくさんの鍵と大きな鏡。作品はこの1点のみで、周りに設置された椅子に腰掛けて、空間をゆったりと味わいます。以前から注目している作家さんなので、このインスタレーションを実際に体感できて、嬉しく思いました。オススメです。

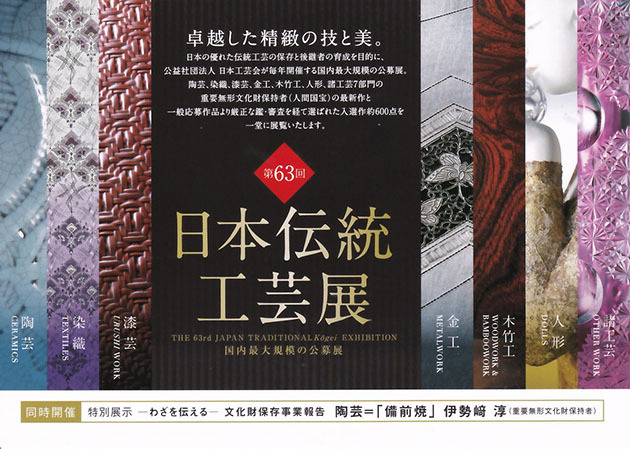

研究室が隣で、いつも大変お世話になっている井戸川豊先生から、第63回日本伝統工芸展のご案内をいただきました。井戸川先生は昨年の日本伝統工芸展で高松宮記念賞(最高賞)を受賞された陶芸家です。会期は9月21日(水)〜10月3日(月)、お近くの方、是非、日本橋三越本店へ。

研究室が隣で、いつも大変お世話になっている井戸川豊先生から、第63回日本伝統工芸展のご案内をいただきました。井戸川先生は昨年の日本伝統工芸展で高松宮記念賞(最高賞)を受賞された陶芸家です。会期は9月21日(水)〜10月3日(月)、お近くの方、是非、日本橋三越本店へ。

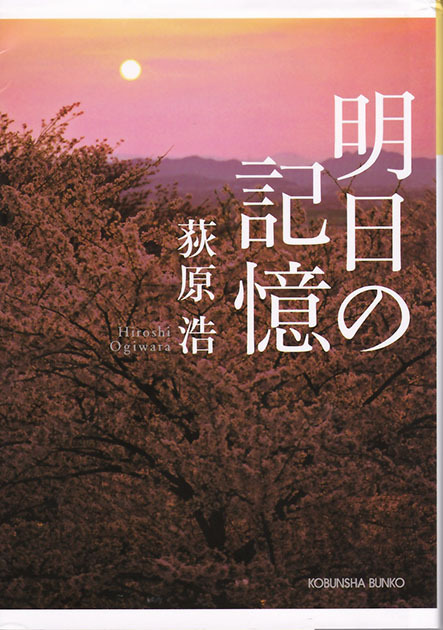

『明日の記憶』を読みました。広告会社の中年サラリーマンが主人公。物忘れが多いことから不安感を覚え、病院を受診すると、若年性アルツハイマーと診断されます。認めたくない気持ちと、そうかもしれないという気持ちで揺れ動く心理描写が秀逸。会社では自分の病気を気づかれないようにするものの、次第にミスが増えていき、同僚からも訝しい目で見られます。しかし主人公を献身的に支えようとする家族(特に妻)は唯一の救い。病気の進行が進む中、娘の結婚式や孫の出産までは何とか自分を保ちます。だんだん記憶が薄れていく様が一人称で語られていく物語は、ダニエル・キイスの『アルジャーノンに花束を』を彷彿とさせ、涙を誘います。主人公と同世代だからこそ、身につまされる思いで読み進めました。その年代だからこそ心に染みる物語があることを実感しました。陶芸家がいい感じで出てきます。

『明日の記憶』を読みました。広告会社の中年サラリーマンが主人公。物忘れが多いことから不安感を覚え、病院を受診すると、若年性アルツハイマーと診断されます。認めたくない気持ちと、そうかもしれないという気持ちで揺れ動く心理描写が秀逸。会社では自分の病気を気づかれないようにするものの、次第にミスが増えていき、同僚からも訝しい目で見られます。しかし主人公を献身的に支えようとする家族(特に妻)は唯一の救い。病気の進行が進む中、娘の結婚式や孫の出産までは何とか自分を保ちます。だんだん記憶が薄れていく様が一人称で語られていく物語は、ダニエル・キイスの『アルジャーノンに花束を』を彷彿とさせ、涙を誘います。主人公と同世代だからこそ、身につまされる思いで読み進めました。その年代だからこそ心に染みる物語があることを実感しました。陶芸家がいい感じで出てきます。

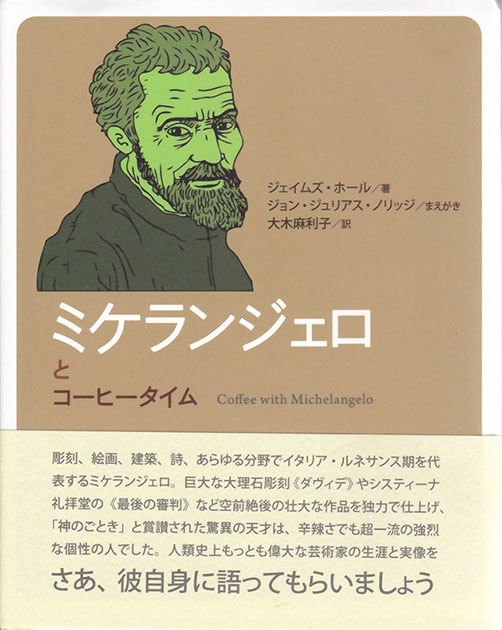

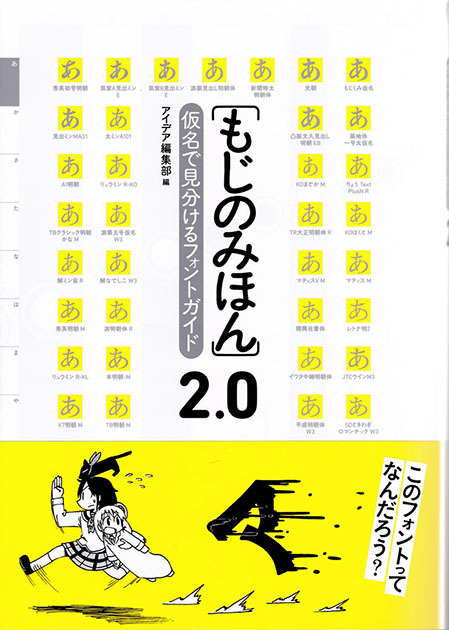

『ミケランジェロとコーヒータイム』(ジェイムズ・ホール/著,ジョン・ジュリアス・ノリッジ/まえがき,大木麻利子/訳、三元社、2016年8月15日初版)は、ミケランジェロ自身がインタヴューに答えるという設定のユニークな本。『[もじのみほん]2.0』(アイデア編集部編、誠文堂新光社、2016年8月15日初版)は、さまざまなフォントが一目でわかる便利な見本帳です。書店で見つけた時に、まず思ったこと、「こんな本が欲しかった!」

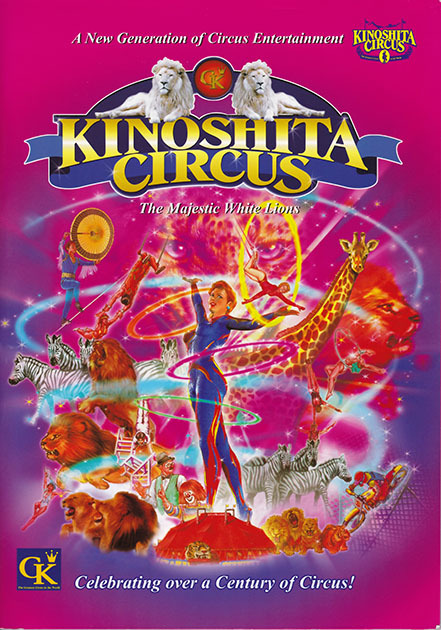

いただいた招待券があったので、“物は試し”と人生初のサーカスへ。夏休み中ということもあって、たくさんの家族連れで大賑わいでした。はじめは、サーカスは子供向けとばかり思っていましたが、大人も十分楽しめる内容で、良い意味で裏切られました。お互いに観客の顔が見えるくらいの円形テントの距離感が、却って会場の一体感をつくります。ピエロが登場して場を盛り上げ、いよいよショーの始まり。鍛えられた人間の技や、不思議なトリックに素直に驚きます。狭いテントの中で見たからでしょうか、特に動物の大きさや存在感に改めて感動します。すべてのプログラムを通して、エンターテイメントに徹し、観客を飽きさせない配慮が随所に伺えました。素晴らしい2時間。

いただいた招待券があったので、“物は試し”と人生初のサーカスへ。夏休み中ということもあって、たくさんの家族連れで大賑わいでした。はじめは、サーカスは子供向けとばかり思っていましたが、大人も十分楽しめる内容で、良い意味で裏切られました。お互いに観客の顔が見えるくらいの円形テントの距離感が、却って会場の一体感をつくります。ピエロが登場して場を盛り上げ、いよいよショーの始まり。鍛えられた人間の技や、不思議なトリックに素直に驚きます。狭いテントの中で見たからでしょうか、特に動物の大きさや存在感に改めて感動します。すべてのプログラムを通して、エンターテイメントに徹し、観客を飽きさせない配慮が随所に伺えました。素晴らしい2時間。

読書も映画も,それを読むとき(観るとき)は、日常や現実を離れて、作者(制作者)が表現した世界に没入することができます。本を読む前、映画を観る前、今度はどんな世界に連れて行ってもらえるのか、いつもワクワクします!

読書も映画も,それを読むとき(観るとき)は、日常や現実を離れて、作者(制作者)が表現した世界に没入することができます。本を読む前、映画を観る前、今度はどんな世界に連れて行ってもらえるのか、いつもワクワクします!

『帰ってきたヒトラー』は、現代に、かのアドルフ・ヒトラーが蘇ったという荒唐無稽なお話。本人であるにも関わらず、コスプレしている芸人(?)だと現代人は思って、好意的、否定的等、様々な反応を見せます。映画の宣伝文句にあった「笑うな危険」には「?」でしたが、「1993年当時、大衆が煽動された訳ではない。彼らは計画を明示した者を指導者に選んだ。私を選んだのだ。」という台詞には、深い意味が込められているように感じました。

『シン・ゴジラ』は、映画レビューを覗いてみると賛否両論あるようですが、私は好きでした。何よりゴジラを徹底して理不尽な暴力として描いたところが、現代の日本社会とリンクしていて、考えさせられます。フィクションでありながら、リアルに感じられるところがミソ。確かにCGや登場人物の描き方、ストーリー展開(特に終盤)に物足りなさや疑問を感じない訳ではありませんが、それ以上に制作者が描こうとした意図が私にはストレートに感じられて、軽い嫉妬とショックと感動を覚えました。

『ゴーストバスターズ』1984年当時に観た第1作がを思い出深く、今回のリブート作品も抵抗なく観ることができました。あまり頭を使わず、単純にオバケ退治を楽しむアトラクションムービーです。

尾道の純ギャラリーで開催されていた「東夏南帆回顧展」(〜8/20)を観てきました。今回は新幹線と在来線を使ってJR尾道駅へ。画廊に向かうアーケード商店街でポスターをたくさん見かけ、会場もすでに多くの人で賑わっていて、本展に対する人々の関心の高さが伺えました。

本HPでも以前、本展の開催告知をさせていただきましたが、東夏南帆さん(享年19歳)は、広島大学在学中に慢性活動性EBウイルス感染症(CAEBV)を発病、約半年間の闘病生活を経て他界されました。(以前の告知はコチラ)

会場は主に高校時代の絵画作品や、数ヶ月の大学生活で取り組んだ課題(ドローイング、彫刻)等が並べられ、主催者のお母様をはじめ、ご家族、スタッフの方が迎えてくださいました。特に病床で描いたスケッチや、(夏南帆さんが、これから描こうとしていた)真っ白なキャンバスが印象的でした。夏南帆さんと繋がる多くの方々が作り上げた、まさに故人を偲ぶ大変良い回顧展でした。「人生という限られた時間の中で、一体自分は何をなすべきか」、改めて考える機会となりました。

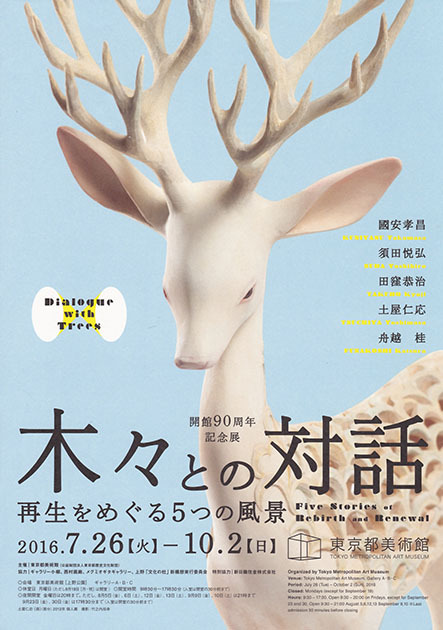

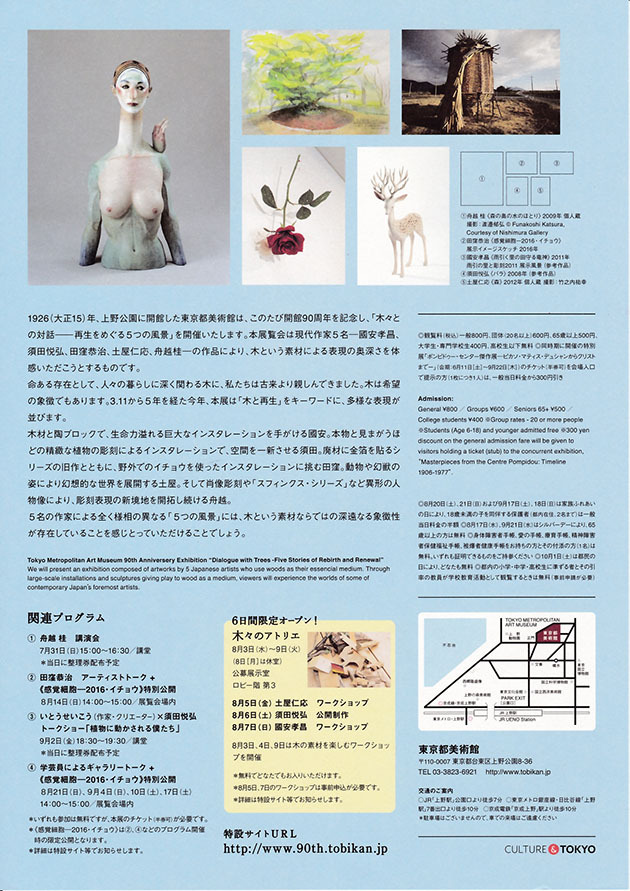

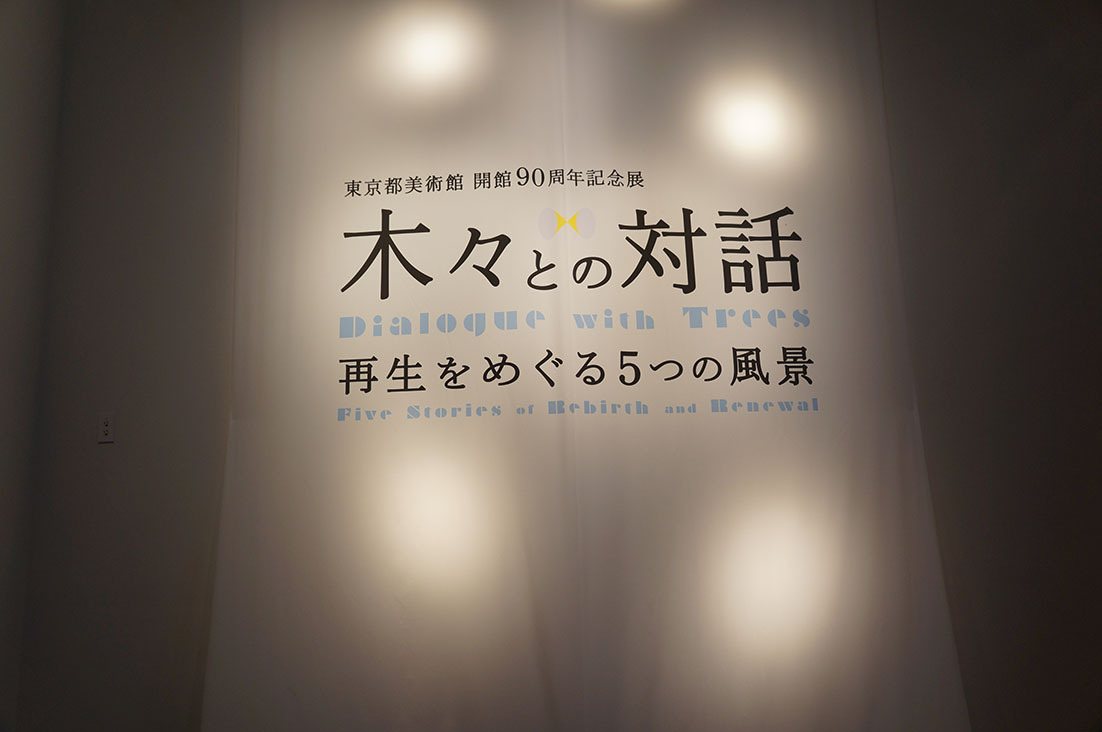

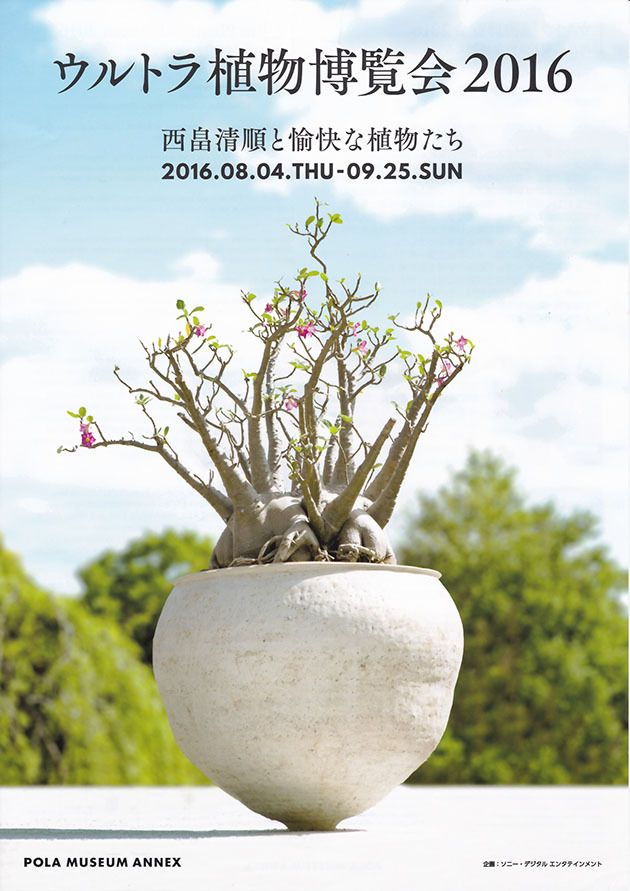

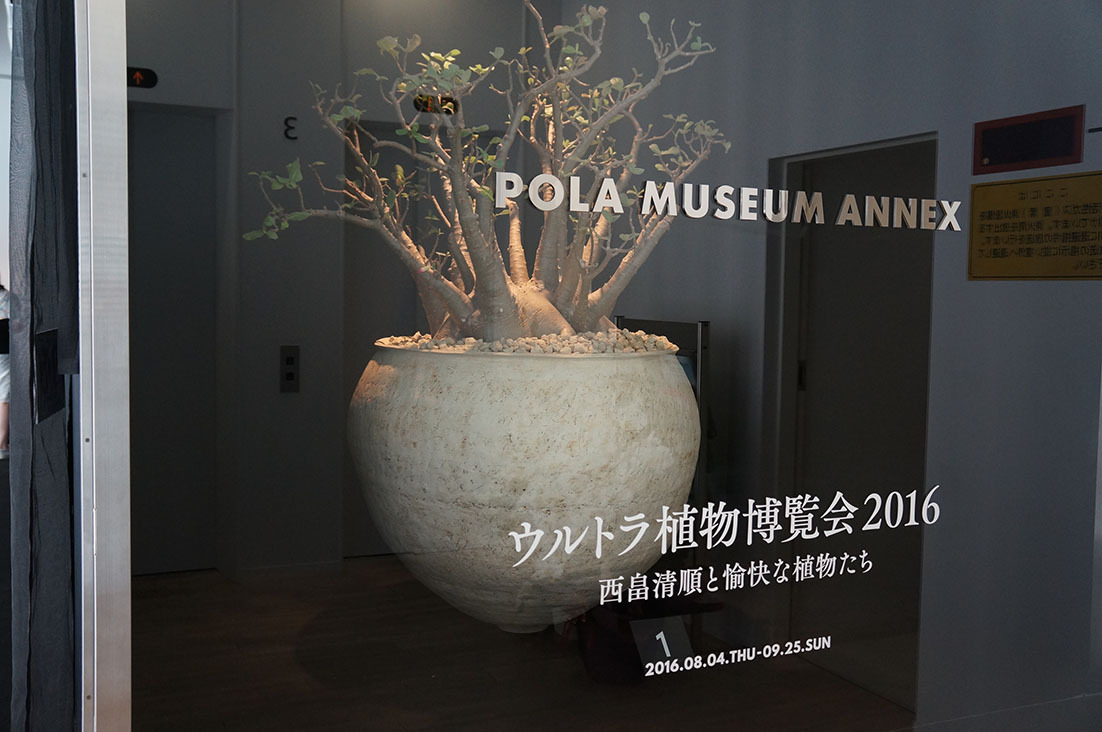

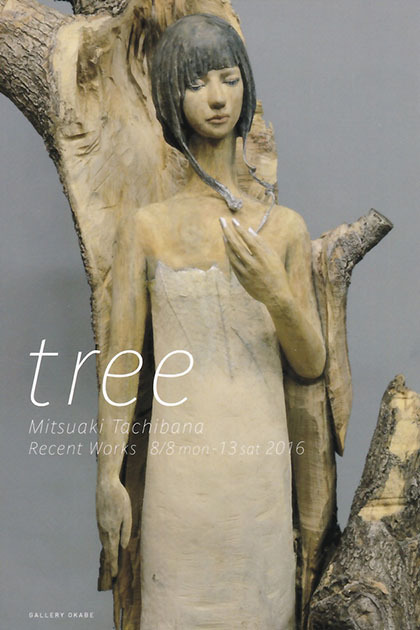

木にまつわる展覧会を3つ観ました。東京都美術館で開催されている『木々との対話』(〜10/2)は、例年、自分が出品している展覧会と同じ会場であることから、普段の印象と大きく異なるその空間の大胆な使い方に驚きました。非常に魅力的な展覧会でした。『ウルトラ植物博覧会2016』は、銀座のポーラミュージアムアネックスで(〜9/25)。見たことがないような珍しい植物と、陶芸家・デザイナーのコラボレーションが生きた展示空間でした。彫刻家・立花光朗さんの個展『tree』(銀座、ギャラリーオカベ、8/13終了)では、繊細な葉の葉脈がまるでドレスのようにあしらってあり、独特の雰囲気を醸し出していました。良い展覧会を観ると、いつも思います。「やっぱり、彫刻、立体、空間は面白い!」と。

哲学入門書からデザイン、アート、小説、マンガまで、夏期休暇中は好きな本をたくさん読めました。

『広島大学は世界トップ100に入れるのか』は、広島大学関係者以外の方々も是非!ハイデガーの“先駆的決意性”は、自身の作品テーマに繋がるものとして。『なるほどデザイン』は役に立つ一冊。『はみだす力』は、是非、学生に薦めたい1冊。『僕たちの戦争』『ペリリュー』はリアルな戦争体験。『コーヒーが冷めないうちに』は電車の吊り広告に、(まさに)つられて。

市原湖畔美術館を訪れるのは2回目です。アクセスは多少悪くても、リニューアルした建物は開放的で、高滝湖の風は気持ちよく、敷地内のレストランBOSSOの落花生ジェラートは絶品です!(写真はアフォガード)

8月6日の原爆の日、いつものように慰霊碑にお参りに行きました。最近、新しく原爆ドームの隣に「広島おりづるタワー」という施設ができたので、入場料を払って上ってみました。原爆ドームをこの角度から見るのは初めてです。川には灯籠の灯りも見えます。5月のオバマ大統領来広の影響もあってか、いつも以上に多くの人出がありました。

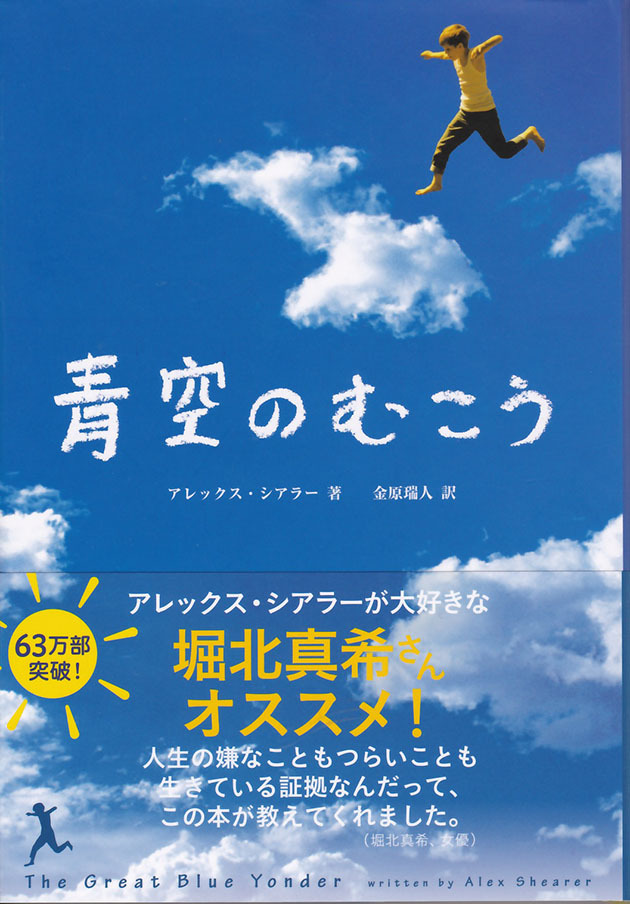

『青空のむこう』アレックス・シアラー/著 金原瑞人/訳(2002年5月初版、求龍堂)

『青空のむこう』アレックス・シアラー/著 金原瑞人/訳(2002年5月初版、求龍堂)

たまたまFMラジオを聴いていて、書店の店員が「自分が今の仕事に就くきっかけになった」と紹介していた本。主人公の少年がいきなり事故で亡くなってしまうところから始まります。

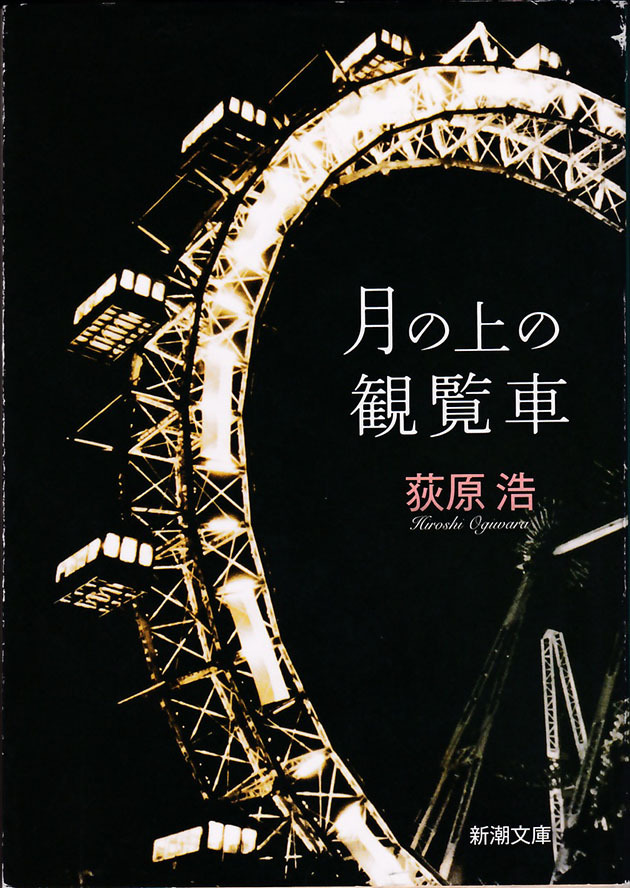

『月の上の観覧車』荻原浩/著(2016年3月初版、新潮文庫)

8つの短編からなるせつない物語。特にタイトルにもなっている「月の上の観覧車」は心に残りました。

『青空〜』は、亡くなった少年が「あの世」から「この世」に来て、会いたい人を訪ねる物語。『月の上の〜』は、「あの世」に行った大切な家族に、「この世」の人間が会いたいと願う物語。どちらも身近な人を想いながら、この連休に読みました。

公益社団法人日本彫刻会が年1回発行している彫刻研究誌、アートライブラリー。その編集作業に携わって7年くらい経ちますが、特に2015年4月に発行した第16号は、特に印象に残る号の一つです。それは執筆をお願いしていた佛教造形研究所所長で彫刻家・工学博士の本間紀男先生が、病床にもかかわらず原稿を引き受けてくださり、最終校正が終わった翌日にご逝去されたからでした。

公益社団法人日本彫刻会が年1回発行している彫刻研究誌、アートライブラリー。その編集作業に携わって7年くらい経ちますが、特に2015年4月に発行した第16号は、特に印象に残る号の一つです。それは執筆をお願いしていた佛教造形研究所所長で彫刻家・工学博士の本間紀男先生が、病床にもかかわらず原稿を引き受けてくださり、最終校正が終わった翌日にご逝去されたからでした。

その本間先生の足跡を辿る展覧会「本間紀男 心のかたち」展(〜7/12)が東京都国立市のコート・ギャラリー国立で開催されていたので、校正で大変お世話になった奥様へのご挨拶も兼ねて、訪ねてきました。第1会場は、本間先生が手がけられた仏像の修復に関わる展示、第2会場はご自身の創作であるブロンズの彫刻作品や、大きな壺等の展示でした。生前、出版された数々の書籍も含めて、多彩な研究・創作活動をされていたことがとてもよくわかる展覧会でした。

帰りには、近くの喫茶店(白十字)でお茶をしてから、国立を後にしました。(「白十字」は、細田守監督のアニメーション映画『おおかみこどもの雨と雪』にも登場するお店です。)

東広島市に新しくできた東広島芸術文化ホール「くらら」。今、この市民ギャラリーで、学生達が制作展を開催しています。2016年4月に開館したばかりの同ホールを、この機会に初めて訪れました。施設1階中央にある、真新しい板張りのギャラリーは、明るくステキな空間です。おかげさまで、学生の作品も、学内展より“1割増”(笑)で、良く見えました!

東広島市に新しくできた東広島芸術文化ホール「くらら」。今、この市民ギャラリーで、学生達が制作展を開催しています。2016年4月に開館したばかりの同ホールを、この機会に初めて訪れました。施設1階中央にある、真新しい板張りのギャラリーは、明るくステキな空間です。おかげさまで、学生の作品も、学内展より“1割増”(笑)で、良く見えました!

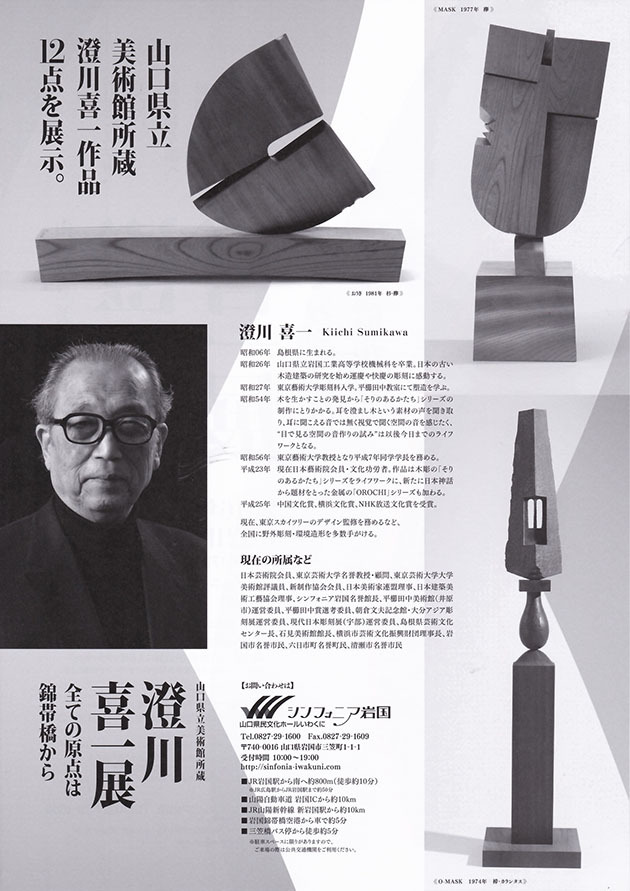

昨日(6月26日)、山口県岩国市まで足を伸ばして、シンフォニア岩国 企画展示室で開催されている「山口県立美術館所蔵 澄川喜一展 全ての原点は錦帯橋から」(〜7/5)を観てきました。初期のノミ痕を残した作風から、「そり」「むくり」を生かして、無駄な部分を鉋で削ぎ落としたシャープな作品まで、全部で12点。展覧会タイトルにもあるように、錦帯橋が原点。これまでと違った目で錦帯橋を見ることができました。7月2日(土)11:00〜は、作家本人によるスライドトークあり。

2016 年のアカデミー賞視覚効果賞を受賞した本作。人工知能(AI)をテーマにしたSF映画で、性別を与えられた人工知能(エヴァ)、それを生み出した開発者(ネイサン)、実験のために呼ばれたプログラマー(ケイレブ)、三者の心理戦が密室の中で展開されます。特に前半は淡々としていますが、後半は急展開。人間が人工的に生み出したものが、最終的に人間の手に負えなくなってしまう(制御できなくなる)という事例は現実にも多々あり、見終わった後もしばらく考えさせられる重いテーマです。スピルバーグの『A.I』とはまた違った、スタイリッシュな映像美が秀逸。視覚効果監修のアンドリュー・ホワイトハーストは、「コンスタンティン・ブランクーシの彫刻やバウハウスのモダニズム的彫刻の画像を山程参照した」(パンフレットp.5)とのこと。ポロックやクリムトの絵画も劇中に登場します。

2016 年のアカデミー賞視覚効果賞を受賞した本作。人工知能(AI)をテーマにしたSF映画で、性別を与えられた人工知能(エヴァ)、それを生み出した開発者(ネイサン)、実験のために呼ばれたプログラマー(ケイレブ)、三者の心理戦が密室の中で展開されます。特に前半は淡々としていますが、後半は急展開。人間が人工的に生み出したものが、最終的に人間の手に負えなくなってしまう(制御できなくなる)という事例は現実にも多々あり、見終わった後もしばらく考えさせられる重いテーマです。スピルバーグの『A.I』とはまた違った、スタイリッシュな映像美が秀逸。視覚効果監修のアンドリュー・ホワイトハーストは、「コンスタンティン・ブランクーシの彫刻やバウハウスのモダニズム的彫刻の画像を山程参照した」(パンフレットp.5)とのこと。ポロックやクリムトの絵画も劇中に登場します。

学生や周りの人に薦められ、映画『ズートピア』を観ました。はじめは子供向けかと思っていたところ、劇場には老若男女の姿が。子どもも大人も楽しめる映画作りに、ディズニーの底力を見た気がします。人間社会、特にアメリカ(中でもニューヨーク)を彷彿とさせる世界観が、大人の鑑賞に堪える深みを持たせたのでしょう。だいぶ昔になりますが、ニューヨークを一人旅していて、地下鉄の中で人種の多さに驚き、自分がアジア人であるということを強く自覚したのを思い出しました。それまで日本ではあまり感じたことのなかった感覚でした。無意識下における偏見(例えば、強い者の弱い者に対する偏見や、弱い者の強い者に対する偏見等)ということについて、改めて考えさせられました。

学生や周りの人に薦められ、映画『ズートピア』を観ました。はじめは子供向けかと思っていたところ、劇場には老若男女の姿が。子どもも大人も楽しめる映画作りに、ディズニーの底力を見た気がします。人間社会、特にアメリカ(中でもニューヨーク)を彷彿とさせる世界観が、大人の鑑賞に堪える深みを持たせたのでしょう。だいぶ昔になりますが、ニューヨークを一人旅していて、地下鉄の中で人種の多さに驚き、自分がアジア人であるということを強く自覚したのを思い出しました。それまで日本ではあまり感じたことのなかった感覚でした。無意識下における偏見(例えば、強い者の弱い者に対する偏見や、弱い者の強い者に対する偏見等)ということについて、改めて考えさせられました。

ゼミの卒業生が働いている〈無印良品〉で、“フレンチリネン洗いざらし半袖シャツ”を買いました。卒業生、とても頑張っていました。これで、この夏、乗り切ります!

ゼミの卒業生が働いている〈無印良品〉で、“フレンチリネン洗いざらし半袖シャツ”を買いました。卒業生、とても頑張っていました。これで、この夏、乗り切ります!

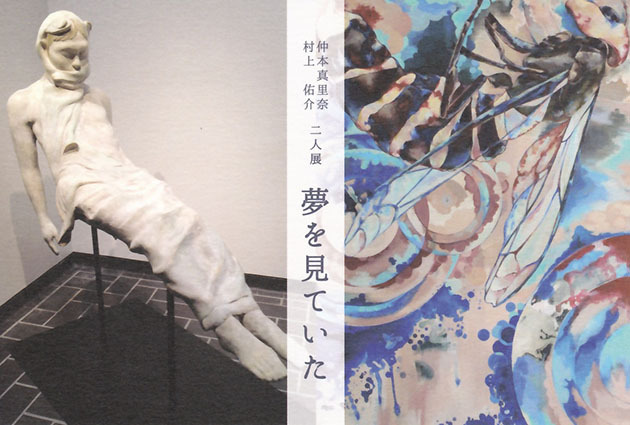

昨日仕事帰りに、広島市のgallery Gにて開催中の「村上佑介・仲本真里奈 二人展 夢を見ていた」に行ってきました。村上君は彫刻、仲本さんは絵画で、2人とも広島大学の卒業生。まだ二十代の、期待の作家です。会場では仲本さんと色々話をすることができ、大学卒業後もそれぞれの表現方法を模索して頑張っている様子がよくわかって、とても嬉しい時間となりました。大きな美術館とは異なる、ギャラリーならではの作品や展示の仕方にも工夫がありました。お近くの方、是非、会場に足をお運びください。今週、日曜日(5/29)16時まで。

昨日仕事帰りに、広島市のgallery Gにて開催中の「村上佑介・仲本真里奈 二人展 夢を見ていた」に行ってきました。村上君は彫刻、仲本さんは絵画で、2人とも広島大学の卒業生。まだ二十代の、期待の作家です。会場では仲本さんと色々話をすることができ、大学卒業後もそれぞれの表現方法を模索して頑張っている様子がよくわかって、とても嬉しい時間となりました。大きな美術館とは異なる、ギャラリーならではの作品や展示の仕方にも工夫がありました。お近くの方、是非、会場に足をお運びください。今週、日曜日(5/29)16時まで。

休日に書店をブラブラするのが好きです。自分の興味のある分野はもちろんですが、余裕があれば、普段は足が向かないような書棚を見ていると、意外と興味が惹かれるものがあったりします。探している本を手早く入手したい場合はネット通販も良いですが、頭を空にしてブラブラ(ふらふら?)するのも、本の森をさまよっているようで心地よいもの。その後、買ったばかりの本を、喫茶店でコーヒーを飲みながら、ページをめくるのは至福の時間ですね。

休日に書店をブラブラするのが好きです。自分の興味のある分野はもちろんですが、余裕があれば、普段は足が向かないような書棚を見ていると、意外と興味が惹かれるものがあったりします。探している本を手早く入手したい場合はネット通販も良いですが、頭を空にしてブラブラ(ふらふら?)するのも、本の森をさまよっているようで心地よいもの。その後、買ったばかりの本を、喫茶店でコーヒーを飲みながら、ページをめくるのは至福の時間ですね。

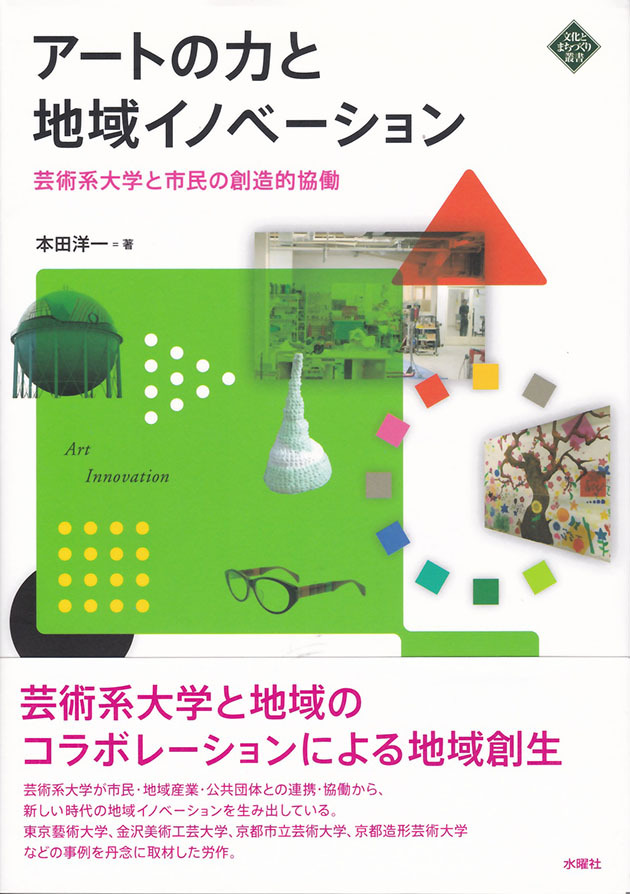

・『アートの力と地域イノベーション 芸術系大学と市民の創造的協働』本田洋一/著、水曜社、2016年3月12日初版

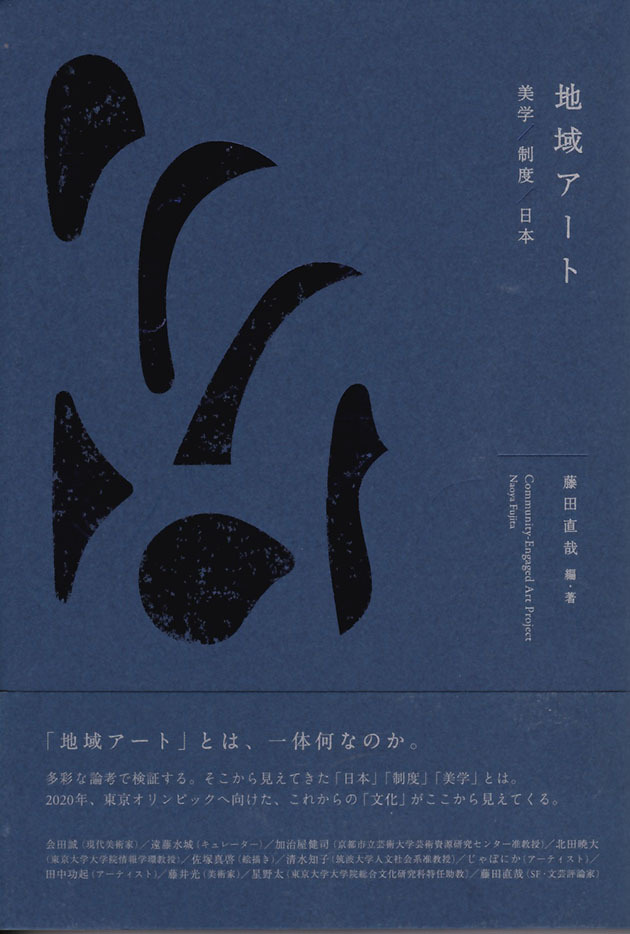

・『地域アート 美学 制度 日本』藤田直哉/著、堀之内出版、2016年2月25日初版

・『親子でねんど道』片桐仁/著、白泉社コドモエBOOKS、2016年5月2日初版

週末を利用して、博多を訪ねてきました。主な目的は、私の弟が建設に関わった博多丸井が4月21日にオープンしたので、そこを見学すること(「TOP」写真参照)。弟は主に電気部門(照明デザイン等)を担当していますが、いろいろと話を聞いていると、照明器具にもさまざまな種類や工夫があり、苦労も多かったようです。見学前に少し時間があったので、太宰府まで足を伸ばしました。「東風吹かば 匂ひおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」でも有名な菅原道真をまつったお宮は、緑も多く、太鼓橋の風情も相まって、とても雰囲気の良い場所でした。参道前には実に多くの梅ケ枝餅の店があり、もともと好きでデパートの物産展でもよく梅ケ枝餅を買っていただけに、かなりテンションが上がりました。天気に恵まれた一日でした。

週末を利用して、博多を訪ねてきました。主な目的は、私の弟が建設に関わった博多丸井が4月21日にオープンしたので、そこを見学すること(「TOP」写真参照)。弟は主に電気部門(照明デザイン等)を担当していますが、いろいろと話を聞いていると、照明器具にもさまざまな種類や工夫があり、苦労も多かったようです。見学前に少し時間があったので、太宰府まで足を伸ばしました。「東風吹かば 匂ひおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」でも有名な菅原道真をまつったお宮は、緑も多く、太鼓橋の風情も相まって、とても雰囲気の良い場所でした。参道前には実に多くの梅ケ枝餅の店があり、もともと好きでデパートの物産展でもよく梅ケ枝餅を買っていただけに、かなりテンションが上がりました。天気に恵まれた一日でした。

GWを利用して、長野県茅野市の尖石縄文考古館に行ってきました。ここには「縄文のヴィーナス」と「仮面の女神」(いずれも通称)という、2つの国宝が展示されています。関連書籍を事前に何冊か読んで臨んだものの、実際の立体物を目にすると、その魅力に圧倒されました。その数日前には、千葉県佐倉市の国立歴史民俗博物館を訪ねましたが、こちらの展示物(土偶)の多くはレプリカだっただけに、尖石で現物を見られたことに感動ひとしお。特別なものを除き、撮影も可でした。特に『仮面の女神』は、国宝に指定されたのが比較的最近で、墓地に埋葬されていたということから、様々な想像が膨らみます。展示室には、発掘当時の写真とレプリカによる再現もあり、発見された時の興奮が伝わってくるようでした。

GWを利用して、長野県茅野市の尖石縄文考古館に行ってきました。ここには「縄文のヴィーナス」と「仮面の女神」(いずれも通称)という、2つの国宝が展示されています。関連書籍を事前に何冊か読んで臨んだものの、実際の立体物を目にすると、その魅力に圧倒されました。その数日前には、千葉県佐倉市の国立歴史民俗博物館を訪ねましたが、こちらの展示物(土偶)の多くはレプリカだっただけに、尖石で現物を見られたことに感動ひとしお。特別なものを除き、撮影も可でした。特に『仮面の女神』は、国宝に指定されたのが比較的最近で、墓地に埋葬されていたということから、様々な想像が膨らみます。展示室には、発掘当時の写真とレプリカによる再現もあり、発見された時の興奮が伝わってくるようでした。

先日、映画『ルーム』を観てきました。アカデミー賞主演女優賞に輝いたブリー・ラーソンの演技がリアル。現代日本でも事件となっている、誘拐・監禁をテーマにした作品。とにかく狭い部屋の中で7年間も暮らす母と、その子どもである5歳のジャックの様子は、観ているこちらも息苦しくなってきます。普通の脱出劇であれば、外の世界に出られてハッピーエンドというのが一般的。でもこの映画は、そこから母子が世界にどう向き合っていったかに焦点を当てたところがミソ。純真無垢なジャックの姿には救われますが、その後の人生を考えるとやりきれない気持ちになってきます。

先日、映画『ルーム』を観てきました。アカデミー賞主演女優賞に輝いたブリー・ラーソンの演技がリアル。現代日本でも事件となっている、誘拐・監禁をテーマにした作品。とにかく狭い部屋の中で7年間も暮らす母と、その子どもである5歳のジャックの様子は、観ているこちらも息苦しくなってきます。普通の脱出劇であれば、外の世界に出られてハッピーエンドというのが一般的。でもこの映画は、そこから母子が世界にどう向き合っていったかに焦点を当てたところがミソ。純真無垢なジャックの姿には救われますが、その後の人生を考えるとやりきれない気持ちになってきます。

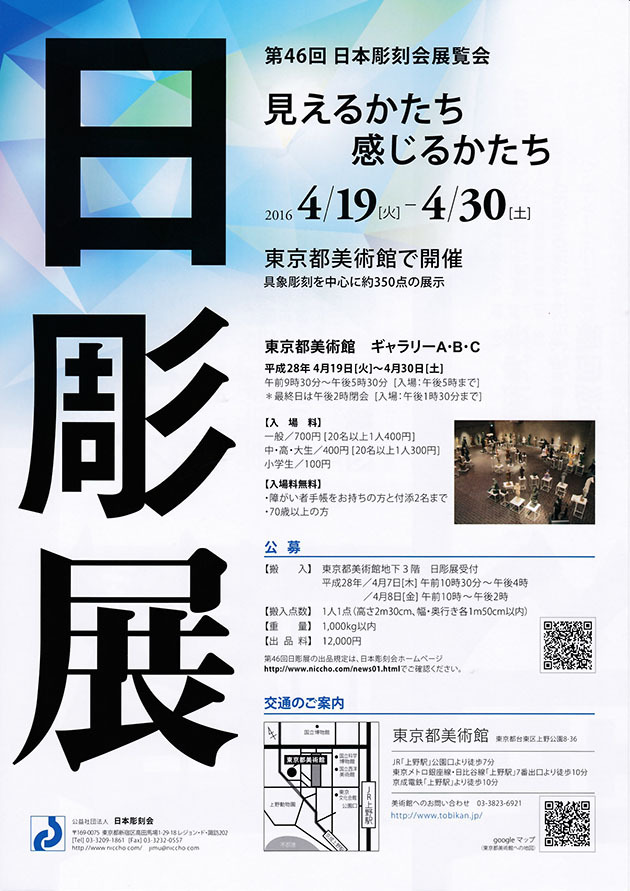

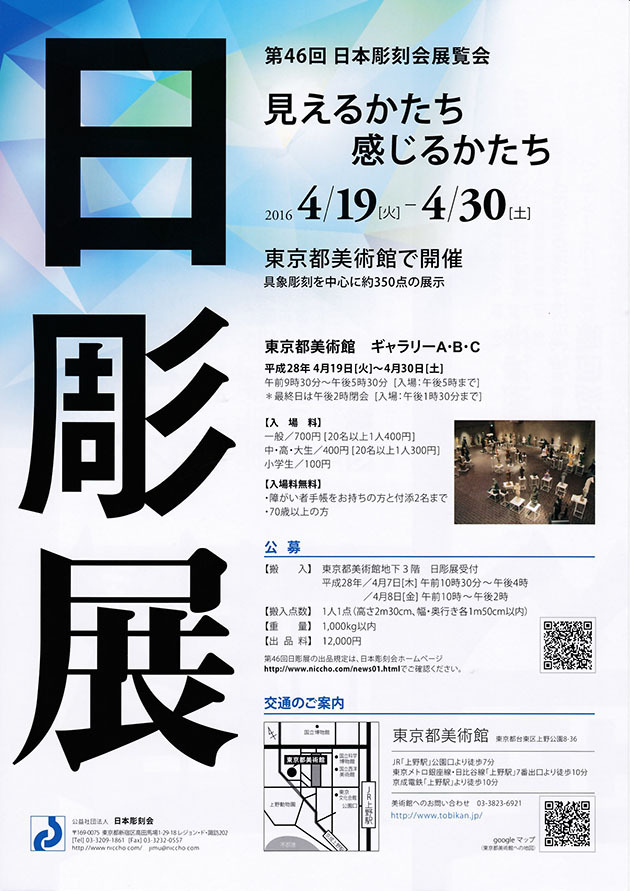

第46回日本彫刻会展覧会に出品した作品『再生(『永遠の夫婦』シリーズ)』は、東京展(〜30日)の後、地方展にも展示していただけることになりました。第46回日彫東海展(愛知県美術館:名古屋市、5月31日〜6月5日)と、第46回日彫北陸展(富山市民プラザ:富山市、6月9日〜13日)です。お近くの方、是非、会場に足をお運びください。また編集に関わったアートライブラリー17号も会場で無料配布しています。詳細は、日本彫刻会HPをご覧下さい。http://www.niccho.com

第46回日本彫刻会展覧会に出品した作品『再生(『永遠の夫婦』シリーズ)』は、東京展(〜30日)の後、地方展にも展示していただけることになりました。第46回日彫東海展(愛知県美術館:名古屋市、5月31日〜6月5日)と、第46回日彫北陸展(富山市民プラザ:富山市、6月9日〜13日)です。お近くの方、是非、会場に足をお運びください。また編集に関わったアートライブラリー17号も会場で無料配布しています。詳細は、日本彫刻会HPをご覧下さい。http://www.niccho.com

彫刻ゼミ生の小谷千晶さん(25生)が、この度、第46回日本彫刻会展覧会で、初出品・初入選をしました。『ハミングしながら』というタイトルの、石膏、女性全身像です。昨年10月から取り組んでいた初めての等身像です。小谷さん、おめでとう。展覧会は4月19日から、東京都美術館で。詳細は、日本彫刻会HPをご覧下さい。http://www.niccho.com

彫刻ゼミ生の小谷千晶さん(25生)が、この度、第46回日本彫刻会展覧会で、初出品・初入選をしました。『ハミングしながら』というタイトルの、石膏、女性全身像です。昨年10月から取り組んでいた初めての等身像です。小谷さん、おめでとう。展覧会は4月19日から、東京都美術館で。詳細は、日本彫刻会HPをご覧下さい。http://www.niccho.com

大学に入学したばかりの新入生の授業では、いつも「触覚」について語り、それに関わるワークショップを行ったりしています。『触楽入門』は、テクタイル 仲谷正史・筧康明・三原聡一郎・南澤孝太の各氏による著作(2016年1月20日初版、朝日出版社)。不思議な触覚の世界が、科学的な側面や、アートによるアプローチ等から詳しく紹介されています。「目で見ることで絵画に「触れて」みよう」というタイトルや、ヴィレンドルフのヴィーナスの話、彫刻家・高村光太郎の話の中で「手で立体作品を作り上げる彫刻家は、いわば触楽のプロフェッショナル」(P.94)という一節もでてきます。授業の目的に後押しをいただけたような1冊。

『震災学入門ー死生観からの社会構想』(金菱清、ちくま書房、2016年2月10日初版)は、前回の『呼び覚まされる霊性の震災学 3.11生と死のはざまで』に続いて、私にとって東北学院大学教授・金菱先生の御著書、2冊目。国レベルではなく、あくまでそこに暮らす人々の感情、考え方、また亡くなった方の魂の居場所といった観点から書かれていて、とても興味深かったです。

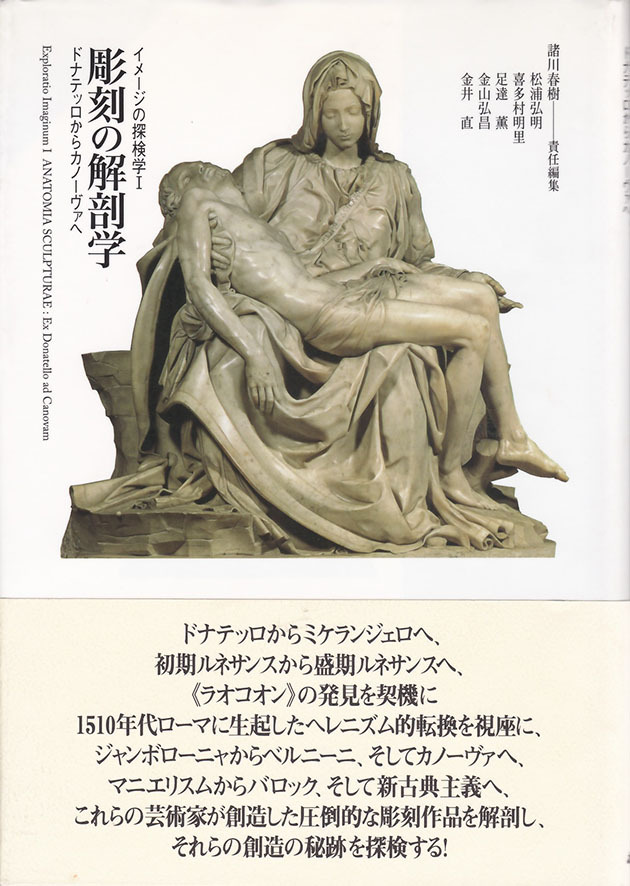

その他、最近、購入した本から。『イメージの探検学Ⅰ 彫刻の解剖学 ドナテッロからカノーヴァへ』(諸川春樹責任編集、松浦弘明、喜多村明里、足達薫、金山弘昌、金井直/著。ありな書房、2010年10月20日初版)。『銅像歴史散歩』墨威宏/著。ちくま書房、2016年3月10日初版。『戦争を悼む人びと』(シャーウィン裕子/著、2016年2月8日初版、高文研)、『震災後の不思議な話』(宇田川敬介/著、2016年4月5日初版、飛鳥新社)

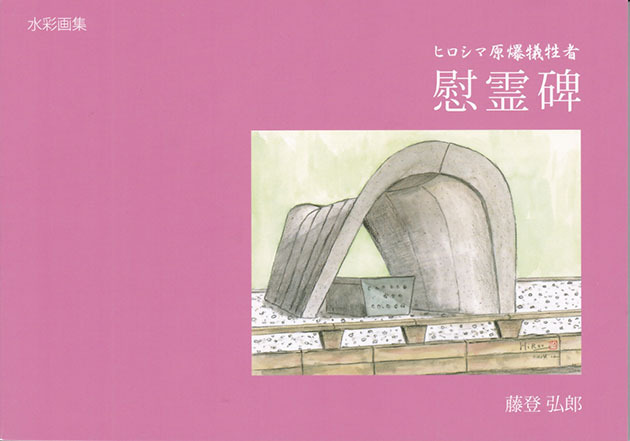

広島市在住の藤登弘郎様から、新刊「水彩画集 ヒロシマ原爆犠牲者慰霊碑」をご恵送いただきました。

広島市在住の藤登弘郎様から、新刊「水彩画集 ヒロシマ原爆犠牲者慰霊碑」をご恵送いただきました。

2007年に、私が被爆建物(広島市立本川小学校)で行った個展の際、はじめてお会いしてからのご縁です。これまでに「被爆建物は今」(2010年)、「生き続ける被爆樹木」(2014年)等の御著書(画集)を出版され、この度は慰霊碑をテーマにした『ヒロシマ原爆犠牲者慰霊碑』(カラー、100ページ、徒然社、2016年4月1日発行)となりました。

ひとつひとつの建物、樹木、慰霊碑に実際に向き合い、それを1枚1枚の水彩画に表されている、とても貴重で、立派なお仕事だといつも敬服しております。以下、冒頭の「はじめに」から引用(部分)

「亡き人たちの無念を末永く留めようと、市民生活にかかわりの深かった諸官庁、学校、病院、交通機関の慰霊碑86基を、私なりに水彩画に描くことにしました。平和記念公園や川沿い、企業の庭先…。広島市教育委員会の情報や新聞記事を基に歩き回り、一つひとつ手を合わせてからデッサンします。(中略)これらの絵を通して、若い人たちが身近にある慰霊碑を訪れ、被爆の実相や命と平和の尊さに思いを巡らし、次の世代へ伝えてもらうきっかけになればと願っています。」

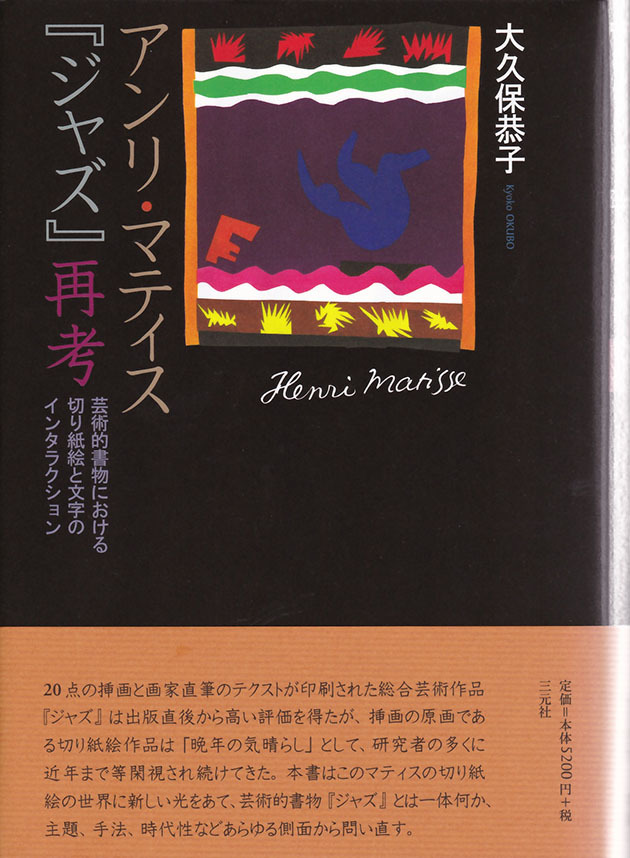

京都橘大学教授の大久保恭子先生から、新刊「アンリ・マティス『ジャズ』再考 芸術的書物における切り紙絵と文学のインタラクション」をご恵送いただきました。昨年、日本彫刻会の彫刻研究誌「アートライブラリー」の原稿「20世紀フランス美術における黒人アフリカ彫刻の受容 ーアンリ・マティスを中心にー」をご執筆いただいたご縁です。

京都橘大学教授の大久保恭子先生から、新刊「アンリ・マティス『ジャズ』再考 芸術的書物における切り紙絵と文学のインタラクション」をご恵送いただきました。昨年、日本彫刻会の彫刻研究誌「アートライブラリー」の原稿「20世紀フランス美術における黒人アフリカ彫刻の受容 ーアンリ・マティスを中心にー」をご執筆いただいたご縁です。

以下、表紙帯から。

20点の挿画と画家直筆のテクストが印刷された総合芸術作品『ジャズ』は出版直後から高い評価を得たが、挿画の原画である切り紙絵作品は「晩年の気晴らし」として、研究者の多くに近年まで等閑視され続けてきた。本書はこのマティスの切り紙絵の世界に新しい光をあて、芸術的書物『ジャズ』とは一体何か、主題、手法、時代性などあらゆる側面から問い直す。(三元社 2016年3月31日初版)

昨日、平成27年度の広島大学卒業式があり、造形芸術教育学講座でも14時から学位授与式が行われました。卒業制作の作業着とはうってかわって袴やスーツ姿の学生は、ひときわ華やかに見えました。4月からそれぞれの新しいステージに立つ卒業生・修了生たちの姿に、大学に残る私はいつもこの時期、少し寂しい気持ちになりますが、希望に溢れた若者達の未来にエールを送りたいと思います。

昨日、平成27年度の広島大学卒業式があり、造形芸術教育学講座でも14時から学位授与式が行われました。卒業制作の作業着とはうってかわって袴やスーツ姿の学生は、ひときわ華やかに見えました。4月からそれぞれの新しいステージに立つ卒業生・修了生たちの姿に、大学に残る私はいつもこの時期、少し寂しい気持ちになりますが、希望に溢れた若者達の未来にエールを送りたいと思います。

最近、彫刻ゼミでは道場にあるような氏名を記入した木札を作りました。スペースに限りがあるので全員ではないのですが、これまでこの教室(E104号教室)で学び、巣立っていった学生達の名前、約20年分を掲げています。例え短期間でも、この場所で一生懸命制作に取り組んだ証として、また自分たちだけでなく、多くの先輩達がここで汗水(時に涙)を流していたことを忘れない為に、(思いつきで・笑!)作りました。今年の彫刻ゼミ卒業生もそれぞれ、4月からは東京、千葉、香川に行ったり、広島に残って研究を続けたりします。卒業後は、たとえ彫刻を続けなかったとしても、精一杯ここで自分の身体を使って制作に没頭したことが、必ず将来何かの役に立つと私は信じています。安部さん、大野さん、横山さん、新崎さん、市川さん、これからもそれぞれの場所で是非、頑張ってください。卒業生の皆さん、色紙、記念品もありがとうございました。大切にします。

ここ1週間程、インフルエンザにかかってしまい、すべての仕事がストップしていました。最近、流行していたことは知っていたので、うがい、手洗いはこまめにしていたつもりでしたが、免疫力が落ちていた為でしょうか、ダメでした。発症してから、悪寒、咳、吐き気、肩こり、全身の筋肉痛と倦怠感、熱は38度台から、最高は39.1度まで。いったん下がっても、夕方からまた上がり38度台というのが、私の場合は4日間続きました。咳や鼻づまりのせいもあって、夜もほとんど眠れず、もちろん食欲もなかったので、体力は落ちるばかり。思った以上に、きつかったです。今日、やっと病院から治癒証明書をいただいて、仕事復帰。ご迷惑をおかけした方々、誠に申し訳ございませんでした。

3月6日(日)、「平成27年度大学美術教育学会第2回拡大理事会」及び「平成27年度日本教育大学協会全国美術部門」の会議が東京であったので、上京しました。移動は飛行機でしたが、待ち時間や移動時間は、読書には最適な時間となります。今回は2015年12月20日初版の榎本博明著『ほめると子どもはダメになる』(新潮新書)と、2013年10月26日初版の『美術館と建築』(青幻舎)でした。特に『ほめると〜』は、普段、大学生と接する機会も多く、なるほど!と思わせられる内容でした。結局は、その子のことを思えば、時には「叱る」ことも必要なのだと、改めて思いました。学生のみなさん、覚悟してください(笑)。また『美術館と建築』は、作家が美術館の空間をどう考えているか、という箇所が特に私には興味深く、作家によって空間に影響を受けながら展示をしたり、逆に作品を生かす為にどう空間をデザインするかということに重きを置いたり、様々でした。特に私の専門が3次元の芸術である彫刻であることから、建築や空間にもとても興味があり、面白く読みました。

3月6日(日)、「平成27年度大学美術教育学会第2回拡大理事会」及び「平成27年度日本教育大学協会全国美術部門」の会議が東京であったので、上京しました。移動は飛行機でしたが、待ち時間や移動時間は、読書には最適な時間となります。今回は2015年12月20日初版の榎本博明著『ほめると子どもはダメになる』(新潮新書)と、2013年10月26日初版の『美術館と建築』(青幻舎)でした。特に『ほめると〜』は、普段、大学生と接する機会も多く、なるほど!と思わせられる内容でした。結局は、その子のことを思えば、時には「叱る」ことも必要なのだと、改めて思いました。学生のみなさん、覚悟してください(笑)。また『美術館と建築』は、作家が美術館の空間をどう考えているか、という箇所が特に私には興味深く、作家によって空間に影響を受けながら展示をしたり、逆に作品を生かす為にどう空間をデザインするかということに重きを置いたり、様々でした。特に私の専門が3次元の芸術である彫刻であることから、建築や空間にもとても興味があり、面白く読みました。

たまたまインターネットで知った『呼び覚まされる霊性の震災学 3.11生と死のはざまで』(新曜社、2016年1月20日初版)を読みました。東北学院大学の金菱清先生とそのゼミ生たちによる著作です。あの東日本大震災を、タクシードライバー、慰霊碑、防災対策庁舎、墓地復興、葬儀社、消防団や猟友会等といった様々な視点から考察した、大変興味深い本でした。中でも、本書の帯にもある「タクシードライバーが邂逅した“幽霊現象”」や、防災対策庁舎を広島の原爆ドームと比較している章に強い興味を覚えます。「幽霊」という言葉に多少の違和感はありましたが、それでも魂の存在を信じるなら、“そういうこともあるかもしれないなあ”と感じます。「怖い」というより、「優しさ」「悲しさ」を感じる内容の話でした。またこのプロジェクトで、学生達が難しい問題に正面から向き合ったことに、とても感心させられました。

たまたまインターネットで知った『呼び覚まされる霊性の震災学 3.11生と死のはざまで』(新曜社、2016年1月20日初版)を読みました。東北学院大学の金菱清先生とそのゼミ生たちによる著作です。あの東日本大震災を、タクシードライバー、慰霊碑、防災対策庁舎、墓地復興、葬儀社、消防団や猟友会等といった様々な視点から考察した、大変興味深い本でした。中でも、本書の帯にもある「タクシードライバーが邂逅した“幽霊現象”」や、防災対策庁舎を広島の原爆ドームと比較している章に強い興味を覚えます。「幽霊」という言葉に多少の違和感はありましたが、それでも魂の存在を信じるなら、“そういうこともあるかもしれないなあ”と感じます。「怖い」というより、「優しさ」「悲しさ」を感じる内容の話でした。またこのプロジェクトで、学生達が難しい問題に正面から向き合ったことに、とても感心させられました。

今年も、卒業生(24生)・修了生の追い出しコンパが、西条HAKUWAホテルで開かれました。4年間あるいは2年間の思いを、卒業生・修了生が一人ずつスピーチし、その後は恒例の各学年による出し物です。1年生(27生)は、アニメ「アルプスの少女ハイジ」の登場人物を美研の教員に見立てたコマ撮りアニメ、2年生(26生)は、ジブリの登場人物がたくさん出て来て卒業生に贈り物を届けるというコント(演劇!?)、3年生(25生)は、スターウォーズやauCMの三太郎等のキャララクター達が出て来て手紙を探すという、これまた楽しいコント(演劇!?)、といった感じ。どの学年の出し物も、なかなかのハイクオリティー!練習や準備に相当時間がかかっているのがよくわかります。さすが美研!というこだわりの出し物でした。最後には卒業生(24生)の、”落とし物”をテーマにしたビデオ上映もあり、「落ち」(笑)がつきました。幹事の2年生(26生)のおかげで、今年の追いコンも楽しいひとときでした。

今年も、卒業生(24生)・修了生の追い出しコンパが、西条HAKUWAホテルで開かれました。4年間あるいは2年間の思いを、卒業生・修了生が一人ずつスピーチし、その後は恒例の各学年による出し物です。1年生(27生)は、アニメ「アルプスの少女ハイジ」の登場人物を美研の教員に見立てたコマ撮りアニメ、2年生(26生)は、ジブリの登場人物がたくさん出て来て卒業生に贈り物を届けるというコント(演劇!?)、3年生(25生)は、スターウォーズやauCMの三太郎等のキャララクター達が出て来て手紙を探すという、これまた楽しいコント(演劇!?)、といった感じ。どの学年の出し物も、なかなかのハイクオリティー!練習や準備に相当時間がかかっているのがよくわかります。さすが美研!というこだわりの出し物でした。最後には卒業生(24生)の、”落とし物”をテーマにしたビデオ上映もあり、「落ち」(笑)がつきました。幹事の2年生(26生)のおかげで、今年の追いコンも楽しいひとときでした。

去る2月27日(土)正午より、卒展会場になっている広島県立美術館の講堂にて、卒業発表会・修士論文発表会が開催されました。彫刻ゼミからは、M2新崎寛子さんの「「無意図的な〔断片〕」の美の存在について」という題目の発表がありました。”芸術家の意図に反して破損し、断片となった状態の彫刻作品をどう評価するのか”という大変興味深いテーマを、この2年間考え続けた結果です。数々の先行研究を踏まえた上で、欠けた部分を想像する理想主義的な見方だけでなく、欠けた状態そのものの彫刻的価値に目を向けるべきではないか、という主張を多くの聴衆の前で行いました。質疑応答も含めて、とても立派な発表でした。

去る2月27日(土)正午より、卒展会場になっている広島県立美術館の講堂にて、卒業発表会・修士論文発表会が開催されました。彫刻ゼミからは、M2新崎寛子さんの「「無意図的な〔断片〕」の美の存在について」という題目の発表がありました。”芸術家の意図に反して破損し、断片となった状態の彫刻作品をどう評価するのか”という大変興味深いテーマを、この2年間考え続けた結果です。数々の先行研究を踏まえた上で、欠けた部分を想像する理想主義的な見方だけでなく、欠けた状態そのものの彫刻的価値に目を向けるべきではないか、という主張を多くの聴衆の前で行いました。質疑応答も含めて、とても立派な発表でした。

卒業制作展(学外展)が、広島県立美術館で、本日、開会しました!

卒業制作展(学外展)が、広島県立美術館で、本日、開会しました!

広島大学大学院教育学研究科長の宮谷真人先生をお迎えして、午前9時から開会式が執り行われました。テープカット、記念撮影の後、自身の作品解説や論文の概要について、学生一人ひとりが説明を行いました。学生個々の作品・論文はもちろんですが、大学教員の指導力や、造形芸術系コース全体の評価も問われる緊張の1週間です!皆様、どうぞ会場にお越し下さい。

論文発表会は27日(土)12:00〜、出品者によるギャラリートークは28日(日)14:00〜。

「STUDENTS」のコーナーでも紹介していますが、現在、修了・卒業制作展:学内展が開催されています。仕事が一区切りしたところで、会場となっている広島大学・学生会館(東広島市)へ。今年は特に立体作品が多く、会場が狭く感じるくらい。集大成であるこれらの作品を、来場者の皆様に見ていただきながら、学生諸君は達成感や充実感を感じていることでしょう。来週から始まる広島県立美術館での学外展では、もっと作品数が増えるので、より充実した展示になることが期待できます。是非、ご会場にお越しください!

「STUDENTS」のコーナーでも紹介していますが、現在、修了・卒業制作展:学内展が開催されています。仕事が一区切りしたところで、会場となっている広島大学・学生会館(東広島市)へ。今年は特に立体作品が多く、会場が狭く感じるくらい。集大成であるこれらの作品を、来場者の皆様に見ていただきながら、学生諸君は達成感や充実感を感じていることでしょう。来週から始まる広島県立美術館での学外展では、もっと作品数が増えるので、より充実した展示になることが期待できます。是非、ご会場にお越しください!

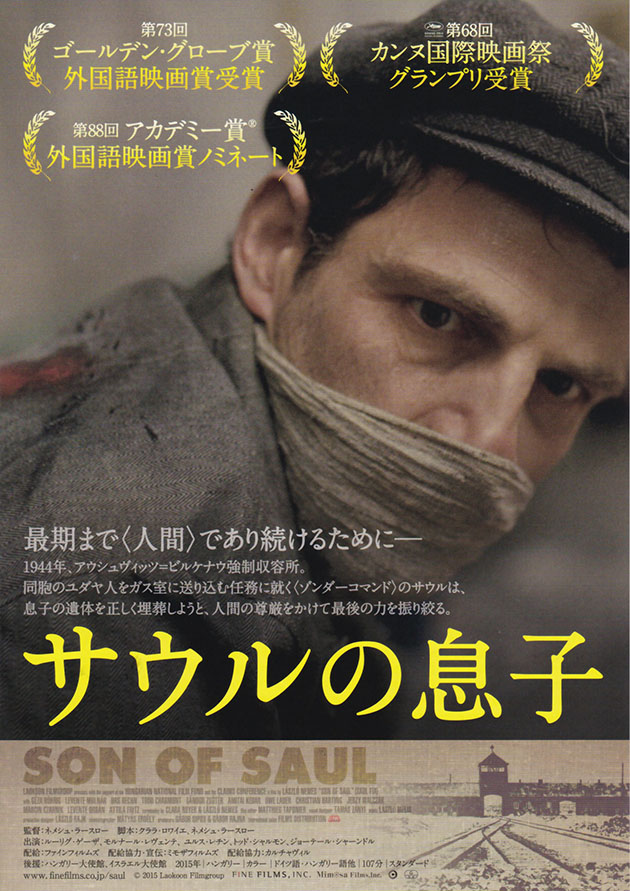

ポーランドの強制収容所を舞台に、重くて辛い歴史をリアルに描いた映画。

ポーランドの強制収容所を舞台に、重くて辛い歴史をリアルに描いた映画。

サウルは主人公の名前。映画が始まるなり、観客はいきなりその時代、その場所に放り込まれて、状況がよくわからないまま主人公と行動を共にします。現代は3Dや4DXといった、映画の世界に入り込む最新技術が華やかですが、それとは違った意味で、映画の世界に放り込まれて翻弄されます。余計な音楽で感情をコントロールされることなく、リアルな音だけが耳に残ります。カメラワークも独特で、ほとんどが主人公に近寄ったショットばかり。背景で行われている悲惨な出来事もあえてピントをぼかしています。それでも、そこで何が行われたか、私たちは知識(歴史)としてそれを知っています。しかしそれは、その時代にそこにいた人の証言や記録があったから。歴史の闇に葬られてもおかしくないほど狂った人間の様を現代に甦らせたのは、監督のネメシェ・ラースロー。最後にわずかな希望はありますが、基本的には戦争によって人間性が失われた極限の世界です。観ていて胸が痛み、苦しくなりました。

私も2006年9月に、ベルリン在住の叔父と一緒にアウシュヴィッツ・ビルケナウ強制収容所を訪れた時に感じた、なんとも言えない重苦しい感覚が、身体に蘇ってきました。

最近のチョコレートはすごい!アイデアと完成度にびっくりです。安部さん、大野さん、横山さん、ありがとうございました。

最近のチョコレートはすごい!アイデアと完成度にびっくりです。安部さん、大野さん、横山さん、ありがとうございました。

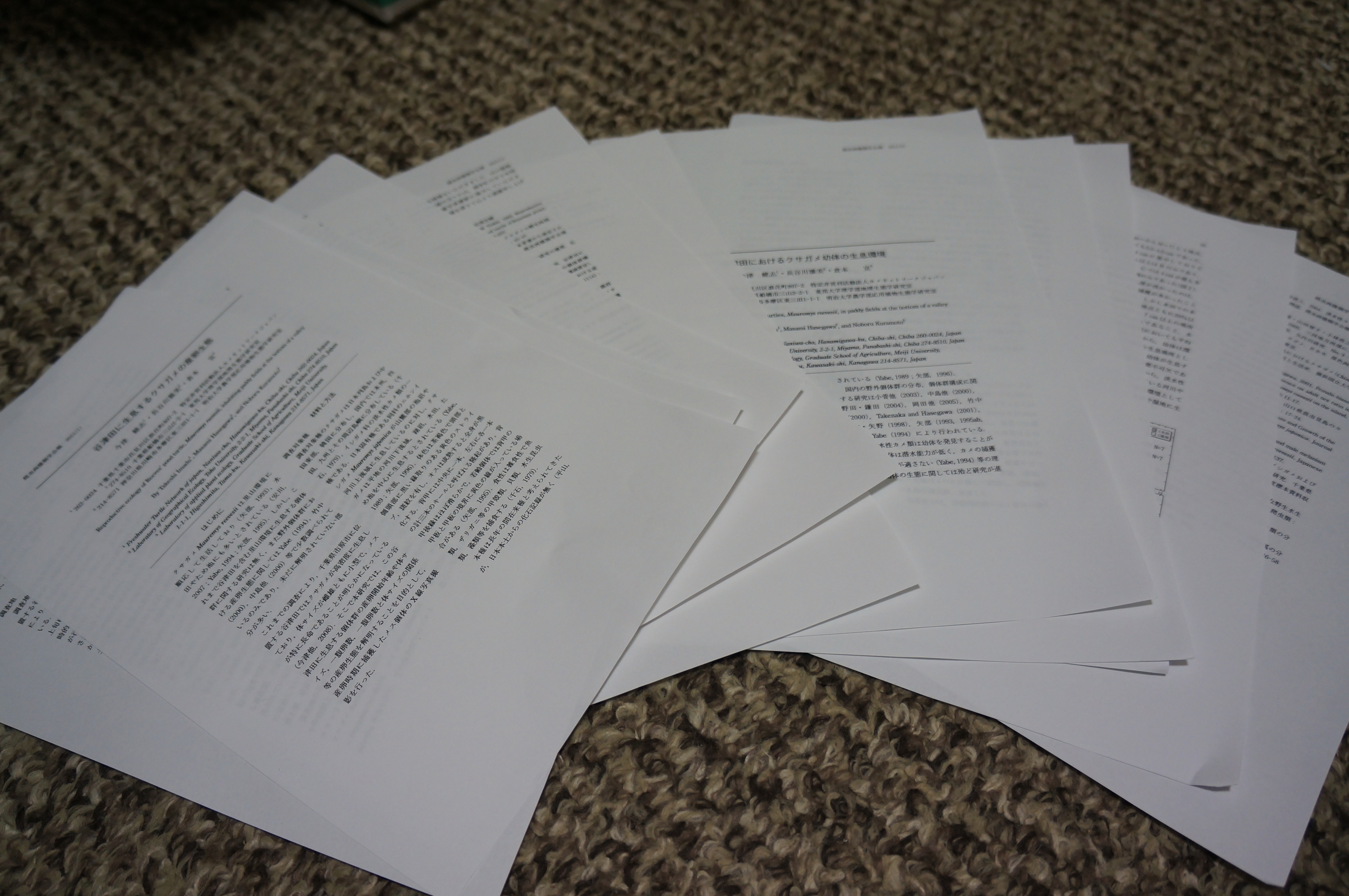

かつての教え子が、学会誌に掲載された論文を送ってきてくれました。20数年前に小学校で学級担任をしていた時の児童の一人です。当時は10歳。その時から生き物が大好きで、自宅でたくさんの種類の生き物を飼っていたことを思い出します。その生き物に対する気持ちを長い間ずっと失わないでいたこと、一途に調査・研究に取り組んで研究論文にまとめあげたこと、それが学会誌に掲載されて新しい知見を世の中に提示できたことは、本当にすごいと思いました。おめでとう、今津君。

かつての教え子が、学会誌に掲載された論文を送ってきてくれました。20数年前に小学校で学級担任をしていた時の児童の一人です。当時は10歳。その時から生き物が大好きで、自宅でたくさんの種類の生き物を飼っていたことを思い出します。その生き物に対する気持ちを長い間ずっと失わないでいたこと、一途に調査・研究に取り組んで研究論文にまとめあげたこと、それが学会誌に掲載されて新しい知見を世の中に提示できたことは、本当にすごいと思いました。おめでとう、今津君。

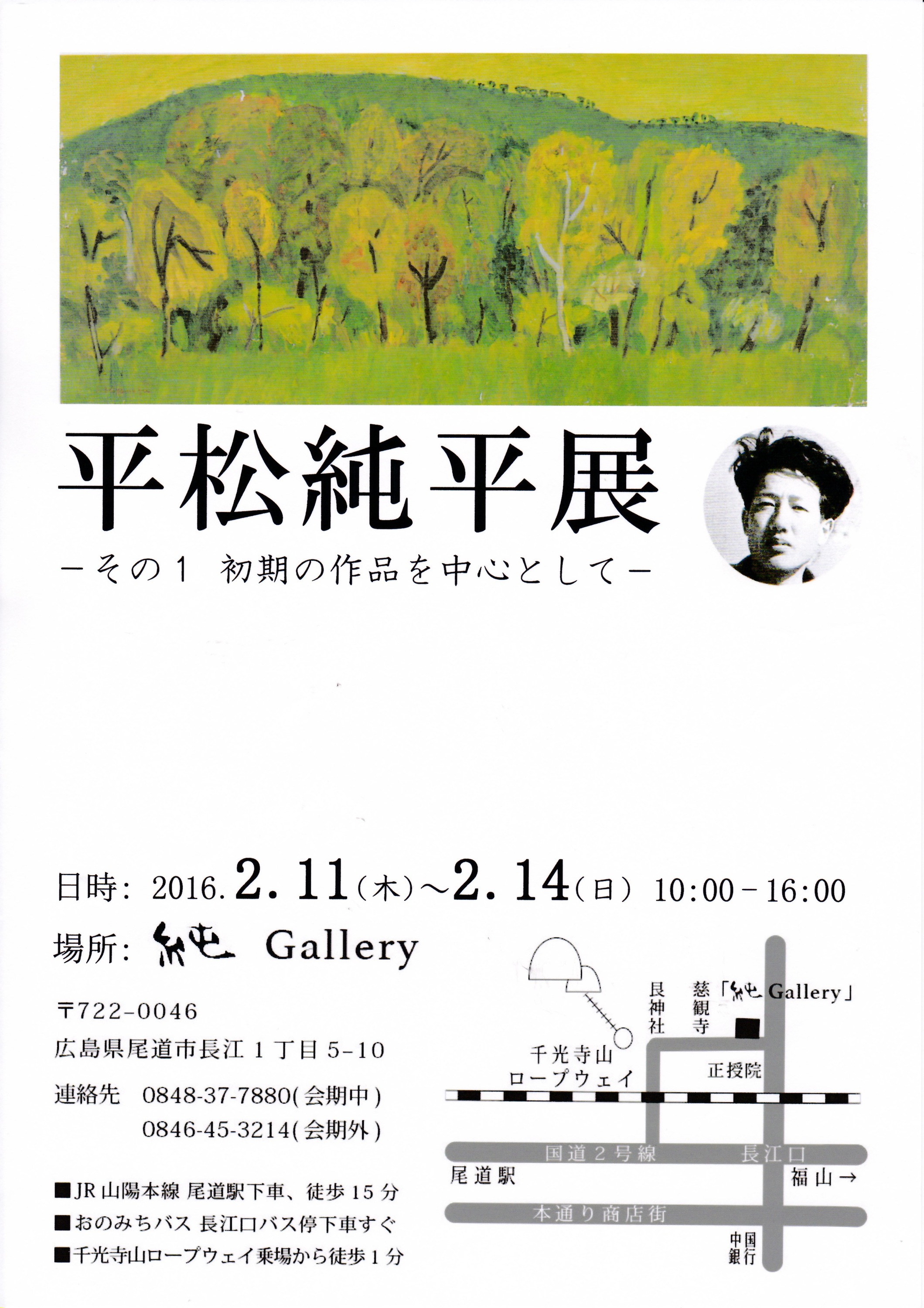

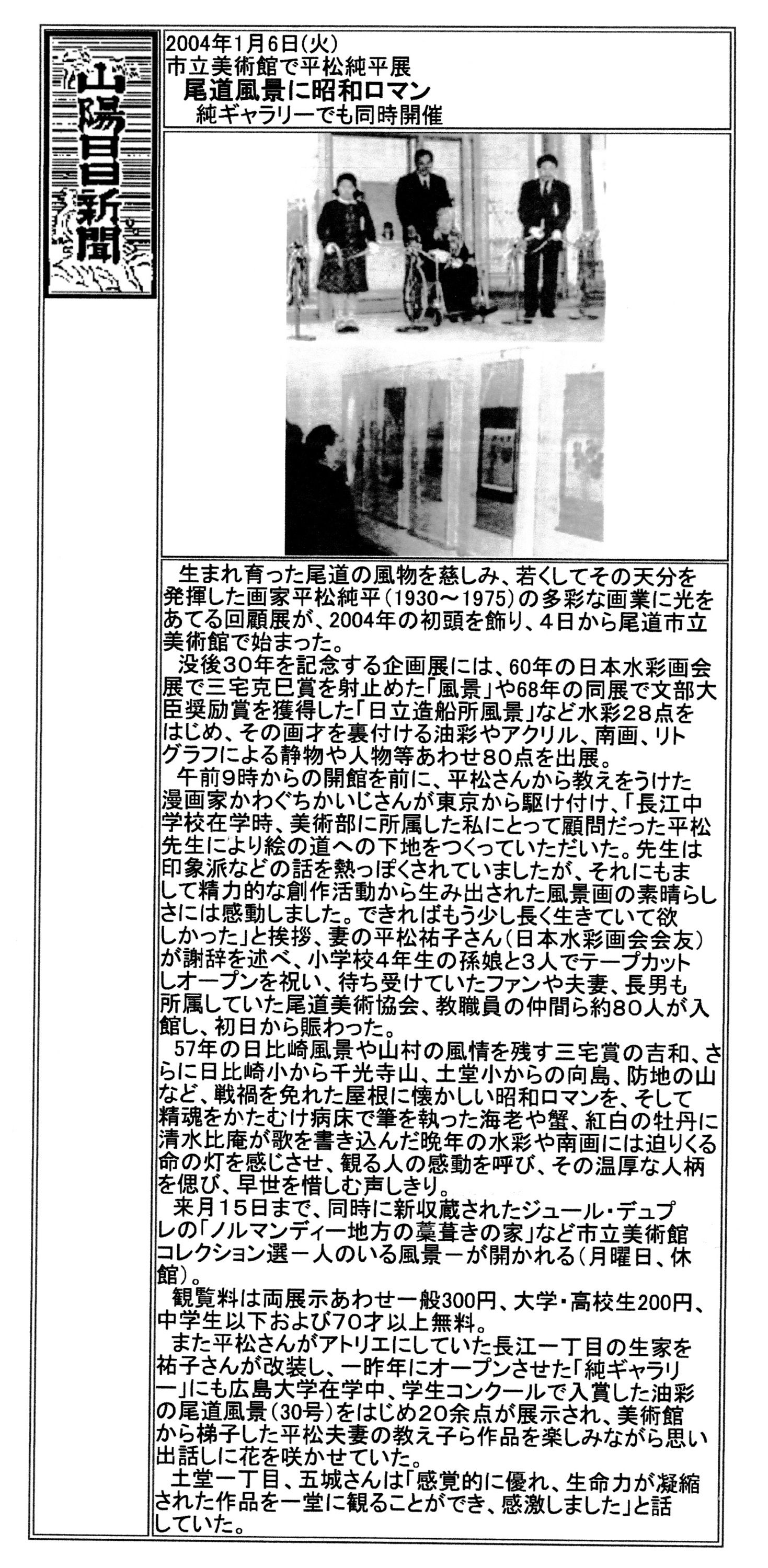

平松純平展 —初期の作品を中心としてー

2016年2月11日(木)〜2月14日(日)10:00〜16:00 純ギャラリー(尾道市長江1丁目5-10)

現在、広島大学造形芸術系コースで、美術を学んでいる金好友子さん(24生)の祖父、平松純平さんの個展。40代半ばで早世した平松さんの遺志を、孫娘である金好さんが継いでいます。先日、ある方と会食した際、「家族や周りの人が覚えている限り、その人は(例え肉体はなくても)確かに生きている」という趣旨のお話を伺いました。とても共感するお言葉でした。金好さんの行動も同じだと思います。是非、尾道のギャラリーへ。

「ギャラリーの再開を機に、これから平松純平の作品を時代ごとに展示してまいります。今回は学生時代からの20代を中心とした作品です。」(DM)

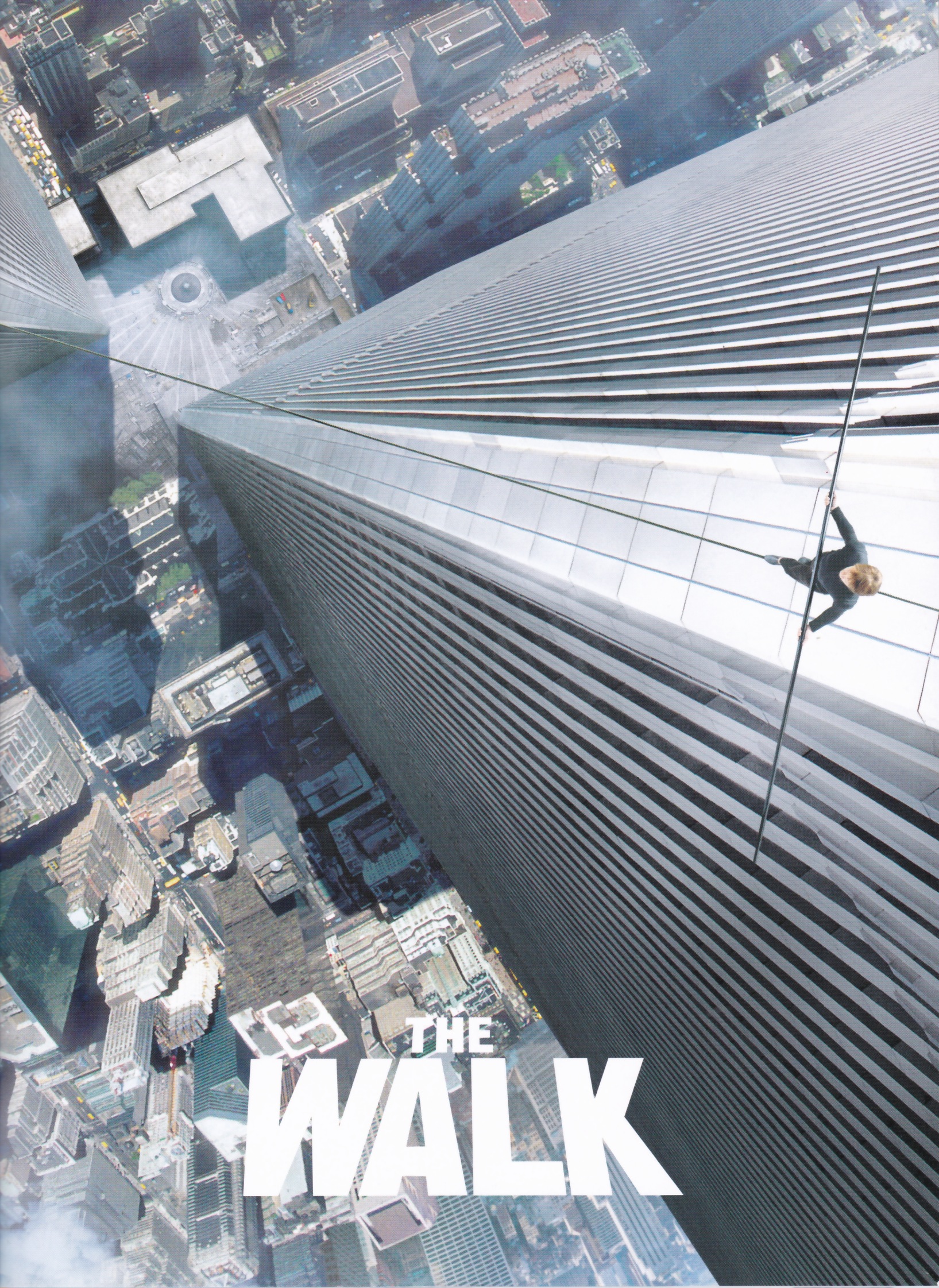

ロバート・ゼメキス監督最新作「ザ・ウォーク」。ニューヨークのワールド・トレードセンターを綱渡りする、実話を元にした物語。もちろん2001年の同時多発テロですでにWTCは存在していないことを私たちは知っています。それをゼメキス監督は、どう描くのか。私自身も、テロ前とテロ後のそれぞれ1回ずつ、ニューヨークを一人旅した経験もあり、期待をもって劇場に足を運びました。結論としては、綱渡りも一種のアートであること、またその綱渡りによって多くの人に驚きや感動を与えたことに共感しつつ、ラストシーンで金色に輝くWTCが象徴的に描かれていたことに、最も心を動かされました。WTCが生まれた(建築された)時に実際に起きた出来事を描き、それがその時代に確かに存在していたことを強く印象付ける映画です。WTCへのオマージュあるいは“哀悼の意”を感じる映像でした。大きなスクリーン、そして3Dでの観賞が、オススメ。技術と、テーマやストーリーが無理なく発揮された良作です。私は、本当に足がすくみました!

ロバート・ゼメキス監督最新作「ザ・ウォーク」。ニューヨークのワールド・トレードセンターを綱渡りする、実話を元にした物語。もちろん2001年の同時多発テロですでにWTCは存在していないことを私たちは知っています。それをゼメキス監督は、どう描くのか。私自身も、テロ前とテロ後のそれぞれ1回ずつ、ニューヨークを一人旅した経験もあり、期待をもって劇場に足を運びました。結論としては、綱渡りも一種のアートであること、またその綱渡りによって多くの人に驚きや感動を与えたことに共感しつつ、ラストシーンで金色に輝くWTCが象徴的に描かれていたことに、最も心を動かされました。WTCが生まれた(建築された)時に実際に起きた出来事を描き、それがその時代に確かに存在していたことを強く印象付ける映画です。WTCへのオマージュあるいは“哀悼の意”を感じる映像でした。大きなスクリーン、そして3Dでの観賞が、オススメ。技術と、テーマやストーリーが無理なく発揮された良作です。私は、本当に足がすくみました!